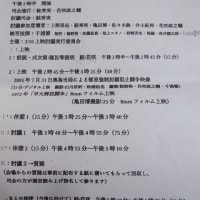

ゲイル・サラモン『身体を引き受ける――トランスジェンダーと物質性のレトリック』(藤高和輝訳、以文社)を巡って友人たちと読書会をした。この本はちょうど去年の今頃(昨夏)に読了したもので、再読である。本の書き込みをたどりながら、読書会の発表者の詳細なレジュメと見比べていくと、思い出すところや新たな発見があった。

サラモンは「序論」において、「身体の物質性(materiality)が直接的にアクセスできるものであり、認識論的な確実性をもつものであるという観念」に対して「異議申し立て」をするわけであるが、それはここでいうジェンダー・セクシュアリティをめぐる身体的な「物質性」とは現前的な存在者ではなく、「差異」だということである。身体的物質性としての「性的差異」は、なにか現前的な認識によって把握されるものではなく、それを逃れ出るものとして考えなければならないということだ。これは物質性に対するデリダ的な脱構築の論理と重なり合うものだといえる。現前的な認識論的な布置にとっては「痕跡」や「剰余」としてしか現れないもの、あるいはEsとして逃れ去るもの、それが差異であり、「性的差異」ということになるだろう。「性的差異」という「物質性」とはそのような現前の認識論的観念論的布置には還元や包摂されないという意味での「物質性」ということになる。

デリダは固有性や自己同一性はそれ自体として存在するような現前的充溢の存在なのではなく、自らを自らが指し示すという、自己言及性の差異化の運動の効果によって存在するとした。つまり自己同一性は、自己(〈今〉の「僕」)が自己(〈今〉の「僕」に対して対象化、即ち記憶化され痕跡化された「僕」)を指し示すという、自己と自己の間に「間隔」を差しはさむ「差延」(差異化)の運動があり、その運動の効果によってはじめて、自己は自己として名指されることが可能になる、ということである。自己同一性は、自己が自己を指し示そうと近づく、それは即ち自己は自己から隔たりながら遠さを保持しているという、二重の「差延」の運動によって自己同一性を維持する。これは固有性や自己同一性という、一般的にはそれ自体の現前性、確実性を保証されている対象が、そのような「差延」という、自己自身の自己自身に対する差異化の運動なしには自分を自分では指し示せない、即ち象徴秩序に自らを書き込むことができないという問題となるのだ。だとするならば、「女性」や「男性」という二項対立として確実性と現前性を保持している「性的差異」も、それが自らの「性」を名指す、あるいは他者が名指す場合でも、それ自体との距離、「差延」が働いていることになる。例えば、僕が日常的には「男性」として自分を認識している場合、僕が僕を「男性」として名指し認識する場合も、「男性」との「間隔」とその「差延」の運動がなければ、僕の自分自身が「男性」であるという認識自体が成立しないのだ。僕が「僕は「男性」である。」という場合も、僕は常に「男性」に対して遠ざかり、そして同時に近づく、という「差延」の効果によって「男性」と名指し、自らの「性」を書き込むことを可能にする。僕は自らを「男性」という時、常に既に僕は「男性」に近づきながら遠ざかるという状態に置かれていることになるのだ。

「女性」や「男性」という自己同一性や性的な自認もそういう意味では、常にこの「差延」の効果によって成立しているということである。ということは、性的な自己同一性もまた、その同一性は常に近づく=遠ざかるという「差延」としての移行の運動、いうなればtrans(移行・越えて)が内在していることになろう。それはシスジェンダーやヘテロセクシャルを自認している「男性」でも「女性」であっても、そこには常にこの「差延」としてのtransの運動が内在しているということに他ならない。理論的な側面に限って言えば、「性的差異」とは「差延」としてのtransの運動によってそれが可能になっているということだ。デリダの「差延」の論理を見れば、「性的差異」、それは支配的イデオロギーによって可能になっている「女性」と「男性」の秩序の同一性も、「差延」としてのtransの運動の効果によって作り出されているというべきである。ならば、異性愛者であっても同性愛者であっても、その他の様々な性的な諸関係も、「差延」としてのtransの運動がなければ成立しないことになる。「性的差異」が存在するのは、それが常に既にtransしているからに他ならない。

異性愛主義で男根ロゴス中心主義はこのtransを抑圧することで成立する。何故ならば「差延」としてのtransの運動は、それ自体が「性的差異」を成立させる差異化の運動にも拘らず、可能性としては支配的な性的秩序を撹乱させる要因ともなるからである。異性愛中心で男根ロゴス中心主義を可能にしているものが、実はtransという「移行」や「越境」を指向する運動だとしたら、支配的な異性愛で男根ロゴス中心的な秩序の同一性を脅威にさらしかねないのだ。そのため、支配的な秩序である異性愛や男根ロゴス中心主義は、transを排除しようとする。自分たちの秩序の可能性の中心こそが、抑圧しなければならない当の異物だったのだ。この異物性こそ、サラモンのいう「物質性」といってよいだろう。transは「性的差異」の根源として存在しながらも、同時に抑圧されなければならないという、常に抹消記号の下でしか存在できないのだ。サラモンが本の中で、「性的差異」を思考する中で「トランスジェンダー」が常に排除の対象となるとしたのも、まさしく性的同一性や、性の自認という欲望は、常に既にtransを抑圧することでしか成立しない、という問題を明らかにするためのものであったのだろう。そういう意味ではtransとは「性的差異」の根源であり、抑圧されるべき欲望の原因そのものということになる。

このtransの問題をサラモンはモーリス・メルロー=ポンティの『知覚の現象学』を引きながら、所謂「キアスム (Chiasme)」に引き付けている。この「キアスム」は二項対立に還元されない「交差性」を表しており、「差延」としてのtransの運動に引き付けられるものといえなくはない。「性的差異」のキアスム性を強調すれば、「女性」と「男性」という二項対立に還元されない、交差的で錯綜した性的欲望(欲動)や自己同一性から逃れ出ようとする「性的差異」の構造を際立たせることもできるだろう。しかしかつてデリダはその著書『触覚』において、メルロー=ポンティを批判していたはずなのだ。デリダはメルロー=ポンティの「キアスム」は確かに差異の構造を現前的な二項対立に還元されない形で保持しているが、それでも「キアスム」は結局は交差する者同士互いが〈接触=現前〉してしまっているのではないか、という批判である。デリダはむしろメルロー=ポンティの「キアスム」は、エトムント・フッサールの「感情移入」から考えても〈撤退〉している概念だと考えていた。「キアスム」は交差性と言いながら結局は〈接触=現前〉の欲望が直接的に現れているが、フッサールの「感情移入」は、「自我」と「他我」の間に常に「間隔」を前提としており、「感情移入」はその隔たりの中で他者を「類推」することでしかない。つまりフッサールの「感情移入」の方が、自己と他者との間の「間隔」と越えられない隔たりを認めており、これこそがデリダにとってのフッサールの方がメルロー=ポンティよりも、「差異」を安易な解決を図ることなしにラディカルに保持し続けたという証拠となる。このデリダの分析に対して、『触覚』を読んだ僕は、深く納得をしてしまった。身体性を確実な認識論的布置の下で、十全に「物質性」として認識することができるという現前性に対するサラモンが行った批判は、メルロー=ポンティに依拠した時に少し揺らぐのではないか、と考えた。身体性や「交差性」といったときその概念自体がものすごく充実したものになってしまう危険性である。

レジュメ担当者による発表が行われた後、議論に移行したのだが、そこでは「トランスジェンダー」をめぐる議論もあった。僕は上記のtransの問題を踏まえた上で次のような議論をした。「女性」、「男性」、「その他の性的な在り方」という「性的差異」は、「差延」という差異化のtransの運動がなければありえない。しかし、どのようなキアスム的交差性を含んだ「性的差異」も、象徴秩序においてその性的な同一性や自認、欲望の同一性を維持するためには、transという象徴秩序の同一性を攪乱させる差異化の運動は抑圧しなければならない。そういう意味ではtransというのは、象徴秩序(象徴界)にとっての抑圧すべき剰余であり、その意味では欲望(指向)の原因であるとともに、ジャック・ラカンでいうところの「享楽」の場所といえるのではないか。そのため、交差性やキアスム的な性的多様性を認めるリベラルな者たち(結局は現前性を信奉している)の一部は、「トランスジェンダー」に対して、彼ら彼女らが「享楽」を独占しているような存在として、猥褻で猥雑な存在だと見做す。これは典型的な差別の構造といえる。「トランスジェンダー」は「性的差異」の根源であり、その「享楽」の場所に位置するがゆえに、交差性やキアスム的な性的多様性を認めるリベラルな者たち(結局は現前性を信奉している)の一部は、そこを特権的で猥雑な場として排除しようとする。これはまさしく、被差別部落の問題でも指摘される、差別の「美学化」と呼ばれるものだろう。「トランスジェンダー」が問題化されるとき、「公衆トイレ」や「公衆浴場」という象徴秩序を撹乱させ、猥褻にする〈原因〉として「トランスジェンダー」を差別するのも、まさしく象徴秩序がtransを抑圧する原理と同じはずなのだ。

しかし「性的差異」の根源がtransにあるならば、本来「男性」が「男湯」に入っても、必ずそこには猥褻や猥雑の問題は発生する。それは不可避である。何故ならば「男性」は「男性」にtransして初めて「男性」だからである。同様に「女性」が「女湯」に入っているその時でさえ、「性的差異」の原理的な側面で考えれば、そこには「欲望」(指向)の問題、即ちtransとしての「トラブル」は常に発生しているはずである。ということは、「トランスジェンダー」に偏重した形で、彼ら彼女たちを象徴秩序を乱す存在とするのは、論理的におかしいと言わなければならない。シスジェンダーと自らを見做している者も、そのシスジェンダーという認識を可能にしているのは、「差延」としてのtransの運動である。そういう意味では、原理的には、シスジェンダーも常に既にtransを原理的に抱えているわけであり、性的同一性は攪乱された形で、「欲望」と「指向」の「トラブル」を常に抱えている「性的差異」ということになるはずだ。シスジェンダーも原理的にはtransを内在させ、そこに性的あるいは欲望の同一性を撹乱させ不一致にする「間隔」が開いているのであるから、「トランスジェンダー」に特化して「公衆トイレ」や「公衆浴場」に対する偏重した懸念を抱くことは、明確な意味で〈差別〉であるという必要がある。本来ならば、transを内在させるはずのシスジェンダー、ヘテロセクシャルも同様に問題視される必要があるはずだが、そのような支配的な「性的差異」は透明化され不問にされている。

これに対してよくある反論なのだが、だったらすべての「性的差異」はtransなんだから、「男性」と「女性」の区別なしに「トイレ」も「浴場」も使えるんですね、というのがあるのだが、そんなことには実践上なり得ない。現在の異性愛中心で男根ロゴス中心主義の秩序でそんなことをすれば、「トランスジェンダー」のさらなる排除を煽り立て、猥褻で猥雑なイメージを強化することにしかならないからだ。そのような煽り立て自体が、支配的イデオロギーからの「トランスジェンダー」への抑圧の喚起であり、異性愛中心で男根ロゴス中心主義的な暴力の「トランスジェンダー」への行使の正当化にしかならないのである。差別的な人々が喜々として「トランスジェンダー」に投げかける、「トイレ」や「浴場」の猥褻な欲望の喚起は、異性愛中心で男根ロゴス中心主義の権力を背景に、その安心感の上で、虎の威を借る狐として、「トランスジェンダー」と「性的差異」を可能にするtransの抑圧をおこなっているだけのことである。そこには差別の意志しかないのではないか。

だが、「性的差異」がtransによって可能だということならば、「男性」が「男性用トイレ」、「女性」が「女性用浴場」に入る時さえも、そこではtransが常に起こっている訳なので、気づかないだけで、あるいは日常生活に現状は支障をきたしていないという意味だけで、本来は「トラブル」や「攪乱」が生じているはずなのだ。人はそれをtransを抑圧するのと同じように、日々抑圧して生活している。この問題を理論的にラディカルに考えていく場合、この原理を実践にtransする場合、どのような象徴秩序への書き込みが可能なのか、あるいは社会設計が可能なのかということが、本当は問題にならなければならないはずである。その時、「男性」はなぜ男の格好で男湯に入らなければならないのかという意味が、根本的次元で問われなければならないだろう。それは「女性」の場合でも、また「その他の性の在り方」でも同じである。

まだ言い尽くせないが、上記のことを含め、再読して議論したのは良かった。読書会後は友人と商店街の焼鳥屋に行き、徒歩で帰った。

サラモンは「序論」において、「身体の物質性(materiality)が直接的にアクセスできるものであり、認識論的な確実性をもつものであるという観念」に対して「異議申し立て」をするわけであるが、それはここでいうジェンダー・セクシュアリティをめぐる身体的な「物質性」とは現前的な存在者ではなく、「差異」だということである。身体的物質性としての「性的差異」は、なにか現前的な認識によって把握されるものではなく、それを逃れ出るものとして考えなければならないということだ。これは物質性に対するデリダ的な脱構築の論理と重なり合うものだといえる。現前的な認識論的な布置にとっては「痕跡」や「剰余」としてしか現れないもの、あるいはEsとして逃れ去るもの、それが差異であり、「性的差異」ということになるだろう。「性的差異」という「物質性」とはそのような現前の認識論的観念論的布置には還元や包摂されないという意味での「物質性」ということになる。

デリダは固有性や自己同一性はそれ自体として存在するような現前的充溢の存在なのではなく、自らを自らが指し示すという、自己言及性の差異化の運動の効果によって存在するとした。つまり自己同一性は、自己(〈今〉の「僕」)が自己(〈今〉の「僕」に対して対象化、即ち記憶化され痕跡化された「僕」)を指し示すという、自己と自己の間に「間隔」を差しはさむ「差延」(差異化)の運動があり、その運動の効果によってはじめて、自己は自己として名指されることが可能になる、ということである。自己同一性は、自己が自己を指し示そうと近づく、それは即ち自己は自己から隔たりながら遠さを保持しているという、二重の「差延」の運動によって自己同一性を維持する。これは固有性や自己同一性という、一般的にはそれ自体の現前性、確実性を保証されている対象が、そのような「差延」という、自己自身の自己自身に対する差異化の運動なしには自分を自分では指し示せない、即ち象徴秩序に自らを書き込むことができないという問題となるのだ。だとするならば、「女性」や「男性」という二項対立として確実性と現前性を保持している「性的差異」も、それが自らの「性」を名指す、あるいは他者が名指す場合でも、それ自体との距離、「差延」が働いていることになる。例えば、僕が日常的には「男性」として自分を認識している場合、僕が僕を「男性」として名指し認識する場合も、「男性」との「間隔」とその「差延」の運動がなければ、僕の自分自身が「男性」であるという認識自体が成立しないのだ。僕が「僕は「男性」である。」という場合も、僕は常に「男性」に対して遠ざかり、そして同時に近づく、という「差延」の効果によって「男性」と名指し、自らの「性」を書き込むことを可能にする。僕は自らを「男性」という時、常に既に僕は「男性」に近づきながら遠ざかるという状態に置かれていることになるのだ。

「女性」や「男性」という自己同一性や性的な自認もそういう意味では、常にこの「差延」の効果によって成立しているということである。ということは、性的な自己同一性もまた、その同一性は常に近づく=遠ざかるという「差延」としての移行の運動、いうなればtrans(移行・越えて)が内在していることになろう。それはシスジェンダーやヘテロセクシャルを自認している「男性」でも「女性」であっても、そこには常にこの「差延」としてのtransの運動が内在しているということに他ならない。理論的な側面に限って言えば、「性的差異」とは「差延」としてのtransの運動によってそれが可能になっているということだ。デリダの「差延」の論理を見れば、「性的差異」、それは支配的イデオロギーによって可能になっている「女性」と「男性」の秩序の同一性も、「差延」としてのtransの運動の効果によって作り出されているというべきである。ならば、異性愛者であっても同性愛者であっても、その他の様々な性的な諸関係も、「差延」としてのtransの運動がなければ成立しないことになる。「性的差異」が存在するのは、それが常に既にtransしているからに他ならない。

異性愛主義で男根ロゴス中心主義はこのtransを抑圧することで成立する。何故ならば「差延」としてのtransの運動は、それ自体が「性的差異」を成立させる差異化の運動にも拘らず、可能性としては支配的な性的秩序を撹乱させる要因ともなるからである。異性愛中心で男根ロゴス中心主義を可能にしているものが、実はtransという「移行」や「越境」を指向する運動だとしたら、支配的な異性愛で男根ロゴス中心的な秩序の同一性を脅威にさらしかねないのだ。そのため、支配的な秩序である異性愛や男根ロゴス中心主義は、transを排除しようとする。自分たちの秩序の可能性の中心こそが、抑圧しなければならない当の異物だったのだ。この異物性こそ、サラモンのいう「物質性」といってよいだろう。transは「性的差異」の根源として存在しながらも、同時に抑圧されなければならないという、常に抹消記号の下でしか存在できないのだ。サラモンが本の中で、「性的差異」を思考する中で「トランスジェンダー」が常に排除の対象となるとしたのも、まさしく性的同一性や、性の自認という欲望は、常に既にtransを抑圧することでしか成立しない、という問題を明らかにするためのものであったのだろう。そういう意味ではtransとは「性的差異」の根源

このtransの問題をサラモンはモーリス・メルロー=ポンティの『知覚の現象学』を引きながら、所謂「キアスム (Chiasme)」に引き付けている。この「キアスム」は二項対立に還元されない「交差性」を表しており、「差延」としてのtransの運動に引き付けられるものといえなくはない。「性的差異」のキアスム性を強調すれば、「女性」と「男性」という二項対立に還元されない、交差的で錯綜した性的欲望(欲動)や自己同一性から逃れ出ようとする「性的差異」の構造を際立たせることもできるだろう。しかしかつてデリダはその著書『触覚』において、メルロー=ポンティを批判していたはずなのだ。デリダはメルロー=ポンティの「キアスム」は確かに差異の構造を現前的な二項対立に還元されない形で保持しているが、それでも「キアスム」は結局は交差する者同士互いが〈接触=現前〉してしまっているのではないか、という批判である。デリダはむしろメルロー=ポンティの「キアスム」は、エトムント・フッサールの「感情移入」から考えても〈撤退〉している概念だと考えていた。「キアスム」は交差性と言いながら結局は〈接触=現前〉の欲望が直接的に現れているが、フッサールの「感情移入」は、「自我」と「他我」の間に常に「間隔」を前提としており、「感情移入」はその隔たりの中で他者を「類推」することでしかない。つまりフッサールの「感情移入」の方が、自己と他者との間の「間隔」と越えられない隔たりを認めており、これこそがデリダにとってのフッサールの方がメルロー=ポンティよりも、「差異」を安易な解決を図ることなしにラディカルに保持し続けたという証拠となる。このデリダの分析に対して、『触覚』を読んだ僕は、深く納得をしてしまった。身体性を確実な認識論的布置の下で、十全に「物質性」として認識することができるという現前性に対するサラモンが行った批判は、メルロー=ポンティに依拠した時に少し揺らぐのではないか、と考えた。身体性や「交差性」といったときその概念自体がものすごく充実したものになってしまう危険性である。

レジュメ担当者による発表が行われた後、議論に移行したのだが、そこでは「トランスジェンダー」をめぐる議論もあった。僕は上記のtransの問題を踏まえた上で次のような議論をした。「女性」、「男性」、「その他の性的な在り方」という「性的差異」は、「差延」という差異化のtransの運動がなければありえない。しかし、どのようなキアスム的交差性を含んだ「性的差異」も、象徴秩序においてその性的な同一性や自認、欲望の同一性を維持するためには、transという象徴秩序の同一性を攪乱させる差異化の運動は抑圧しなければならない。そういう意味ではtransというのは、象徴秩序(象徴界)にとっての抑圧すべき剰余であり、その意味では欲望(指向)の原因であるとともに、ジャック・ラカンでいうところの「享楽」の場所といえるのではないか。そのため、交差性やキアスム的な性的多様性を認めるリベラルな者たち(結局は現前性を信奉している)の一部は、「トランスジェンダー」に対して、彼ら彼女らが「享楽」を独占しているような存在として、猥褻で猥雑な存在だと見做す。これは典型的な差別の構造といえる。「トランスジェンダー」は「性的差異」の根源

しかし「性的差異」の根源がtransにあるならば、本来「男性」が「男湯」に入っても、必ずそこには猥褻や猥雑の問題は発生する。それは不可避である。何故ならば「男性」は「男性」にtransして初めて「男性」だからである。同様に「女性」が「女湯」に入っているその時でさえ、「性的差異」の原理的な側面で考えれば、そこには「欲望」(指向)の問題、即ちtransとしての「トラブル」は常に発生しているはずである。ということは、「トランスジェンダー」に偏重した形で、彼ら彼女たちを象徴秩序を乱す存在とするのは、論理的におかしいと言わなければならない。シスジェンダーと自らを見做している者も、そのシスジェンダーという認識を可能にしているのは、「差延」としてのtransの運動である。そういう意味では、原理的には、シスジェンダーも常に既にtransを原理的に抱えているわけであり、性的同一性は攪乱された形で、「欲望」と「指向」の「トラブル」を常に抱えている「性的差異」ということになるはずだ。シスジェンダーも原理的にはtransを内在させ、そこに性的あるいは欲望の同一性を撹乱させ不一致にする「間隔」が開いているのであるから、「トランスジェンダー」に特化して「公衆トイレ」や「公衆浴場」に対する偏重した懸念を抱くことは、明確な意味で〈差別〉であるという必要がある。本来ならば、transを内在させるはずのシスジェンダー、ヘテロセクシャルも同様に問題視される必要があるはずだが、そのような支配的な「性的差異」は透明化され不問にされている。

これに対してよくある反論なのだが、だったらすべての「性的差異」はtransなんだから、「男性」と「女性」の区別なしに「トイレ」も「浴場」も使えるんですね、というのがあるのだが、そんなことには実践上なり得ない。現在の異性愛中心で男根ロゴス中心主義の秩序でそんなことをすれば、「トランスジェンダー」のさらなる排除を煽り立て、猥褻で猥雑なイメージを強化することにしかならないからだ。そのような煽り立て自体が、支配的イデオロギーからの「トランスジェンダー」への抑圧の喚起であり、異性愛中心で男根ロゴス中心主義的な暴力の「トランスジェンダー」への行使の正当化にしかならないのである。差別的な人々が喜々として「トランスジェンダー」に投げかける、「トイレ」や「浴場」の猥褻な欲望の喚起は、異性愛中心で男根ロゴス中心主義の権力を背景に、その安心感の上で、虎の威を借る狐として、「トランスジェンダー」と「性的差異」を可能にするtransの抑圧をおこなっているだけのことである。そこには差別の意志しかないのではないか。

だが、「性的差異」がtransによって可能だということならば、「男性」が「男性用トイレ」、「女性」が「女性用浴場」に入る時さえも、そこではtransが常に起こっている訳なので、気づかないだけで、あるいは日常生活に現状は支障をきたしていないという意味だけで、本来は「トラブル」や「攪乱」が生じているはずなのだ。人はそれをtransを抑圧するのと同じように、日々抑圧して生活している。この問題を理論的にラディカルに考えていく場合、この原理を実践にtransする場合、どのような象徴秩序への書き込みが可能なのか、あるいは社会設計が可能なのかということが、本当は問題にならなければならないはずである。その時、「男性」はなぜ男の格好で男湯に入らなければならないのかという意味が、根本的次元で問われなければならないだろう。それは「女性」の場合でも、また「その他の性の在り方」でも同じである。

まだ言い尽くせないが、上記のことを含め、再読して議論したのは良かった。読書会後は友人と商店街の焼鳥屋に行き、徒歩で帰った。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます