2015年9月30日、安倍首相が国連総会で一般討論演説をしました。

そのとき、海外通信社ロイターの記者が

「シリア難民問題への追加の経済的支援を表明したが、難民の一部を日本に受け入れることは考えていないか?」

と質問したのに対して、安倍首相が、

「そして今回の難民に対する対応の問題であります。

これはまさに国際社会で連携して取り組まなければならない課題であろうと思います。

人口問題として申し上げれば、我々は移民を受け入れる前に、女性の活躍であり、高齢者の活躍であり、出生率を上げていくにはまだまだ打つべき手があるということでもあります。」

と難民と移民を取り違えたような、あさっての方向の答えをしてしまったことは、すでに記事で書きました。

安倍首相が国連での一般演説後「シリア難民受け入れは?」と問われ「女性の活躍、高齢者の活躍が先」(笑)

私はこの記事の最初の一行を

「これはアドリブに弱いってことなのかな(笑)。」

というセリフで始めたのですが、それがどんぴしゃりだったことが、アイ・アジア編集部によってスクープされています。

「アイ・アジアが入手した首相官邸の資料や取材に応じたアメリカ人記者の話によると、この会見では、質問者も質問内容も予め決められていたのだ。

つまり、出来レース会見だったのである。」

「アイ・アジアが今回入手した資料は会見前に準備されていたもので、それによると、日本のメディアの記者と外国メディアの記者が交互に、5人まで質問することが決まっていた。

極めて興味深いのは、その資料には、質問者の名前とともに、質問内容まで書かれていたことだ。」

(情報提供者保護のため編集部が加工)

まさに、安倍首相の記者会見における記者の質問はシナリオが作られていて、その想定問答集の範囲内なら安倍首相は答えられるけれども、ちょっと想定外の質問が来ると全くトンチンカンなことを言ってしまうということが明らかになったわけです。

この問題は、安倍首相が悪いだけではなくて、日本の記者たちがジャーナリズム精神を全く失っていることこそが真の問題です。

いろんな争点で、私のような素人でも思いつく突っ込みを、日本での記者会見では記者たちがどうしてしないのだろうと不思議だったのですが、日本の記者会見はシナリオを演者が演じているお芝居に過ぎなかったんですね。

アイ・アジアの記事の締めくくりは以下の通り。

「NHKと共同通信の記者の質問は、総理官邸が作った資料と一字一句違わなかったという。

企業の粉飾問題などが発覚するたびに「国際的な基準に照らして問題がある」と批判する日本の新聞やテレビだが、実は自分たちの姿こそ「国際的な基準に照らして問題がある」ことを自覚すべき時ではないか。」

想定外の質問にまともに答えられない総理大臣。

官邸に前もって質問を出しておいて、それと一字一句同じことしか聞かないマスコミ。

これでは、国民の知る権利に応えられるわけがない。

日本のテレビで見るとこんなだけど。

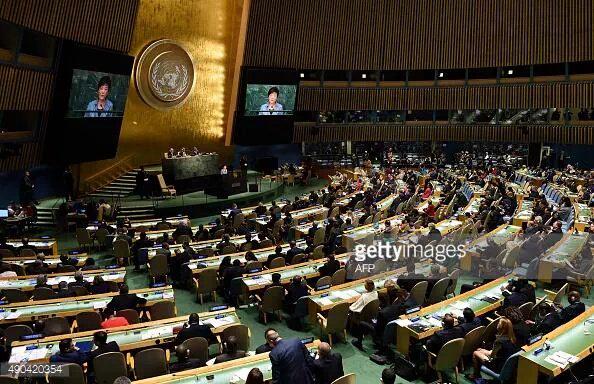

安倍首相の演説の際の会議場の様子の実際はこんな感じ。

オバマ大統領のとき。

ちなみに国連はニューヨークにあるのですが、安倍首相は米軍を助ける安保法制をせっかく作ったのにオバマ大統領に会ってもらえず。

オバマさん、ウズベキスタンやカザフスタンの大統領とも会ったのに、安倍首相は副大統領任せってそれはあんまりだ。

プーチン大統領のとき。

ローマ法王のとき。

安倍首相のとき。

アメリカ大統領やローマ法王に負けるのは仕方ないけど、韓国に「集客」で負けるのは、日本の記者たちの緊張感のなさも災いしているのでは?

ただし、習近平中国国家主席のときもこんなんです。しかし、日本も全体主義国家である中国くらい人気がないようではダメです。

関連記事

「へい、NHK。なんで安倍首相に『帰れ!』と叫んでいる人々を映さないんだ?」グリフィスAFP通信副支局長

今話題の、なりふり構わぬ読売新聞のトンデモ誘導世論調査は、もはや世論調査ではなく世論操作だ。

憲法審査会全参考人が「安保関連法案は違憲」。しかし産経の見出しは「GHQ憲法、押しつけは歴史的事実」

時事通信記者が菅官房長官に暴言質問。沖縄は「国が見限っていい」「もうこんな連中は放っておいていい」。

記者の質問まで統制するというのはもはや全体主義に近いです。

もちろん、アイ・アジアのこのスクープを日本のマスコミは黙殺しています。

統制されて唯々諾々と従っている日本のマスメディアは、腐っているというか、死んでますね。

よろしかったら大変お手数とは存じますが、上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!

|

安倍政権・言論弾圧の犯罪 |

| 浅野健一 著 | |

| 社会評論社 |

最新刊。

放送や記事の内容をチェックし恫喝する自民党。戦後史上最悪の政権による言論弾圧だ。そして、ジャーナリズムの使命を忘れ、安倍首相と頻繁に会食を繰り返すマスコミ幹部たち。安保法制強行のなかで、完成しつつある安倍政権のメディア支配への警告!

|

政治報道のカラクリ 安倍政権誕生の真相 & 操られた平成選挙史 |

| 鈴木哲夫 著 | |

| イースト・プレス |

第一章 つくられた「政権交代」

●2013年夏の参院選で自民党が隠していたこと

●「決められない政治」という秀逸なコピー ほか

第二章 政党と代理店に操られる選挙報道

●自民党と電通の関係

●「小泉郵政選挙」で始動したコミ戦部隊 ほか

|

安倍官邸と新聞 「二極化する報道」の危機 (集英社新書) |

| 徳山喜雄 (著) | |

| 集英社 |

憲法改正、集団的自衛権、秘密保護法、靖国参拝、アベノミクス、対中・対米外交…。新聞は、それらをどのように報じた(報じなかった)のか。主要紙は「読売・産経・日経」vs「朝日・毎日・東京」という構図で分断され、相反する主張や論調が日々飛び交うなかで、私たちは何を信じればいいのか?

安保法案の成立後、ニューヨークで国連総会に出席した安倍首相。帰国前に現地で記者会見を開き、国連の安保理常任理事国入りに言及したことなどが日本でも華々しく伝えられた。しかし、その会見をめぐって外国の記者から強い批判が浴びせられたことは、日本では伝えられていない。そこで外国人記者が感じたのは、日本のメディアと政権との癒着だった。(アイ・アジア編集部)

「もう1つ、質問が有る。あなたはシリアの難民問題で支援を表明したが、なぜ難民を受け入れないのか?」

ロイター通信の記者がこう質問すると、通訳を通して質問を理解した安倍首相の表情が強張った。実は、その質問に慌てたのは安倍首相だけではなかった。会見場にいた日本人記者全員が「予定外」の質問にざわめきたったのだ。

日本時間の9月30日朝に行われたニューヨークでの安倍首相の会見。「予定外」の質問とはどういうことなのか。アイ・アジアが入手した首相官邸の資料や取材に応じたアメリカ人記者の話によると、この会見では、質問者も質問内容も予め決められていたのだ。つまり、出来レース会見だったのである。

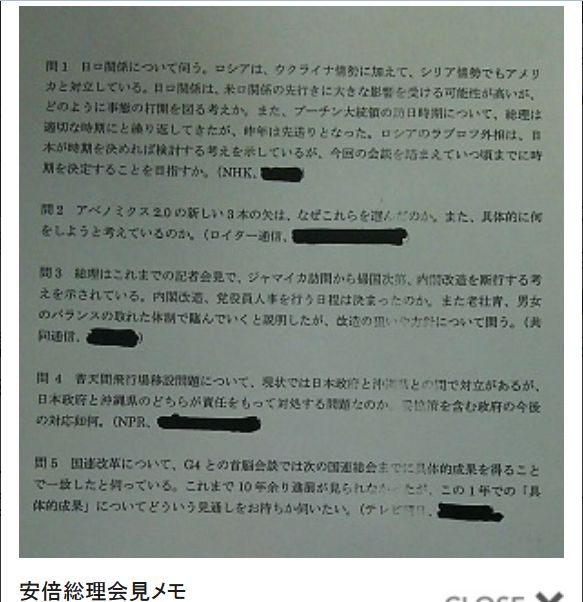

アイ・アジアが今回入手した資料は会見前に準備されていたもので、それによると、日本のメディアの記者と外国メディアの記者が交互に、5人まで質問することが決まっていた。極めて興味深いのは、その資料には、質問者の名前とともに、質問内容まで書かれていたことだ。

まずNHKの記者が、日ロ関係について質問、続いてロイター通信の記者がアベノミクスについて質問、続いて共同通信の記者が内閣改造について質問、そして4番目に米公共放送NPRの記者が、普天間基地の移設問題について質問し、最後が、テレビ朝日の記者で、国連改革について質問、となっている。

これについて、初めて日本の総理の会見に出たというアメリカの雑誌記者は驚きを隠さない。

「質問事項をあらかじめ提出しろということですから驚きました。そんなことは、アメリカでは記者倫理に違反する行為です。ところが、それは日本の政府と記者との間では常に行われていることだというではありませんか。本気かよ?と思ったのは私だけじゃありませんよ」

そして、前述のロイター通信の記者の「予想外」の質問となったわけだ。

予め決められていた質問は、「アベノミクス2.0の新しい3本の矢は、なぜこれを選んだのか。また、具体的に何をしようと考えているのか」で、安倍首相が準備されていた内容を答えている。

その記者が続けてシリア難民の質問を始めた際に、慌てたのが安倍首相だけでなかったことは前述の通りだ。結果的に、安倍首相は難民問題全体に対する取り組みの必要性を強調し、広報官が次に控えている共同通信の記者に振ったので、会見は荒れることもなく進んだ。しかし、それで終わらなかった。

共同通信の記者が想定通りの質問をし、安倍首相が想定通りの答えを行った後、今度は米公共放送NPRの記者が質問に立った。記者は最初、「普天間飛行場移設問題について、現状では日本政府と沖縄県との対立があるが、日本政府と沖縄県のどちらが責任をもって対処する問題なのか。妥協策を含む、政府の今後の対応は?」と質問。

これは予め、予定されていた質問だ。それに対して安倍首相が準備された答弁をし、広報官が予定されていたテレビ朝日の記者に振ろうとした時、NPRの記者が続けざまに、(辺野古)移転後に環境汚染が起こらないと保証できるのかと畳みかけた。

想定外の質問に、安倍総理は明確な返答が出来ず、その後、テレビ朝日の記者の質問は行われずに会見は中止となった。納得がいかない外国メディアの記者たちと対照的に、日本人記者たちは、広報官に挨拶をするなどして足早に会見場を立ち去ったという。

前述のアメリカの雑誌記者が表情を曇らせながら語った。

「アメリカで今、日本のメディアは安倍政権に牛耳られていると報じられているのを、日本の記者たちは知らないのでしょうか?記者会見というのは市民を代表してジャーナリストが権力者に挑む場だというのは、アメリカにおいては一般の人も知っている常識です。しかし、残念ながら、日本の権力者の会見はそうではなかった。質問内容は権力側が予め検閲し、その答弁は予め準備されており、会見はその通りに行われる...ちょっと信じられません」

NHKと共同通信の記者の質問は、総理官邸が作った資料と一字一句違わなかったという。企業の粉飾問題などが発覚するたびに「国際的な基準に照らして問題がある」と批判する日本の新聞やテレビだが、実は自分たちの姿こそ「国際的な基準に照らして問題がある」ことを自覚すべき時ではないか。

記者会見について事前に作成されたメモ

(情報提供者保護のため加工) |

<>

※NPR記者の記述が正確でなく下記のように訂正いたしました。

(誤)

NPRの記者が続けざまに、「辺野古移設に関連した環境汚染の問題についてどう考えるのか?」と畳みかけた。 ↓

(正)

NPRの記者が続けざまに、(辺野古)移転後に環境汚染が起こらないと保証できるのかと畳みかけた。

よろしかったら大変お手数とは存じますが、上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!

人気ブログランキング

人気ブログランキング

読者の皆様もお願いいたします。

そして、素敵は固定ハンドルネームをお願いいたします。

当ブログへのコメント 注意書きから

あまりお答えできませんがコメントを歓迎しています。

記事に批判的でも一向にかまいませんが、必ず記事を読んでからコメントしてください(笑)。

名誉毀損・プライバシー侵害・わいせつなど違法なもの、人を不愉快にする・品が悪いもの、感情的なもののみ承認しません(URLがある場合、そのリンク先を含む)。

コメントにはお一人お一つ必ず固定ハンドルネームをつけてください(このブログ限りの物でも結構です)。

「通行人」とか「通りすがり」とか「名無し」とか「匿名希望」などの無個性なものではなく、必ず個性的な素敵なのをお願いします。

以上のようなハンドルネームのないコメントは原則として承認いたしませんので、よろしくお願いいたします。

とはいえ、堅苦しいことは言いませんので、どんどんコメントをお願いいたします。

議会での想定問答を予め取り纏めておくことは、国でも地方でも、その他各種特別組合でもが、常時、行っていることで、長年に渡る懸案事項であれば、前後の齟齬のないように備える意味では当然です。

しかしながら、報道関連で、想定問答集を作成し、ましてや、それ以外の質問を排除することは、報道の自由を制限することに他なりません。

時間軸から齟齬のない回答をすることは、政治家が自己研鑽に努めることに依ることの他には、方法がありません。 報道する側を規制するのは、お門違いも甚だしいことです。

或は、事前に回答を準備せずしては、何も答えることが出来ない程に無能な首相なのでしょうか。

何れにしても、現政権が戦前回帰を目指していることから、報道に関わっても大本営発表を手本にしていることは容易に想像出来ることです。

「質問事項をあらかじめ提出しろということですから驚きました。そんなことは、アメリカでは記者倫理に違反する行為です。」

記者倫理に違反します

記者倫理に違反します

記者倫理に違反します

マスコミ関係者様。事前の質疑打ち合わせは、記者倫理に違反するんですよ。

あなた方は、大きな影響力と権力を持っていることを忘れないでください。

って、完全に忘れちゃってるね。もしくは、最初からそんなこと考えもしない。政治家に寿司天ぷらご馳走になり、一緒にゴルフコース回るのを名誉と考えるトップが君臨しているのだから、下も自ずから倫理などグダグダです。

いつもおちゃらけばっかり言うので、真面目な( エッヘン ) 小生はちとイライラさせられる、自由報道協会・上杉隆氏のセリフ、ここに示したい。

「日本のジャーナリズムを歪めているのは、記者クラブだ!!」

必ずしも全てのことを常時把握出来ていなくても、自分の信念というか政策に筋が通っていれば、予定外の質問をされても、アドリブにいくら弱くても、慌てずにきちっとした答えが出来るはずなのです、政治の頂点を司る人間であれば。それが出来ないのは、自己保身が第一で見栄えだけの政治をしているためで、記者会見をその場しのぎでしか考えていない何よりの証拠です。

インターネット上で、マイナーなメディアや海外メディアから漏れてくる情報が最も真実に近いという現実は、私たち日本国民にとって本当に不幸な事です。インターネットがあった分、まだましだった、と納得するしか無いのでしょうね、きっと。

タダでさえアジア人・黒人・中東人を下に見る白人社会がいまだに根強く存在するのが世界なのです。

インテリジェンスを発揮してこそそうした差別意識を払拭することが出来るのに。日本にはその素養が有るのに、あえて逆走するのがバカボンの成せる技。