山上たつひこの作品を好んで読むようになったのはいつの頃からだろうか。

最初の記憶にあるのは、中学生の頃「少年マガジン」に連載された『光る風』を読んだ時のことだ。暗い作風で特に興味は湧かなかった。連載は途中で打ち切りになったように記憶している。作品の記録を調べると、1970年のことだったらしい。その後、わたしが高校の頃には『がきデカ』が「少年チャンピオン」に掲載され一躍人気作家になったが、ナンセンス漫画としか思っていなかった。そんな思いを吹き飛ばしたのが、大学の頃友人に勧められ『喜劇新思想大系』を読んでからのことだった。単なるギャグに収まらない強い風刺と抵抗がその底辺に流れているようで、こりゃすごい、と思ったものだった。さらに、中学生の頃「少年マガジン」に連載された『光る風』の作者と同じだとわかったのもその時だった。つまりは、反戦漫画と言ってもいい『光る風』と『がきデカ』との劇画のタッチあるいは総合的な作風がそれほど変化していたのだった。それ以降は、山上の初期からの作品をあらためて読み返し、愛読するようになっていった。

そんな山上たつひこの漫画を、最近、読み返している。

人気のある作家だが、初期にはSFや反戦色の強いミステリーを書いていたことは、わたしがそうだったように、今でもあまり知られていない。ざっと、作品を概観してみる。二十歳頃から大阪の「日の丸文庫」で編集をしながら貸本漫画色の強い作品を発表し始め、1970年23歳頃から『光る風』を少年マガジンに発表。1972年に作風を変えたギャグ漫画『喜劇新思想大系』を発表。さらに'74年『がきデカ』で人気漫画家になり'90年まで休止しながらも連載している。その後は、小説などを発表しながら最近ではまた漫画を描き続けているようだ。

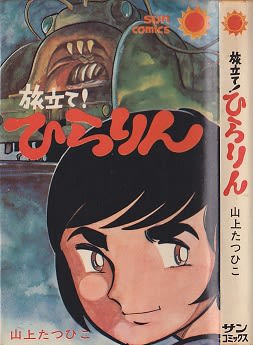

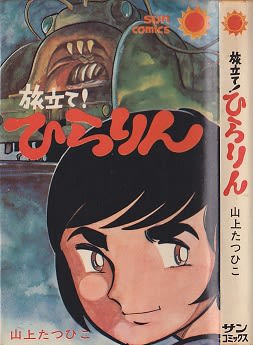

初期のSF・ミステリー色の強い作品群。これらの単行本は1970年代初期の発行。

『光る風』1972年に初版が発行された朝日ソノラマ刊の単行本。

1992年双葉社から刊行された『山上たつひこ選集1喜劇新思想大系①』。

今回あらためて読み返してみて、作品の底には同じものが流れているように感じている。

それは、「芯の強さ」とでも言おうか、登場する人物たちに普遍性がありそれが変わることなく貫かれていることだ。早い話が、一世を風靡した『がきデカ』の主人公「こまわり君」。醜い容貌で特別な才能もないが、それを嘲笑うかのように逆手にとって世間一般の価値観をひっくり返してゆく。彼は、誰からも愛情を受けてはいないが、そんなことは屁とも思わない芯の強さがギャグを先鋭化させている。これは、時代に対する強い風刺なのだ。そう思った。

最初の記憶にあるのは、中学生の頃「少年マガジン」に連載された『光る風』を読んだ時のことだ。暗い作風で特に興味は湧かなかった。連載は途中で打ち切りになったように記憶している。作品の記録を調べると、1970年のことだったらしい。その後、わたしが高校の頃には『がきデカ』が「少年チャンピオン」に掲載され一躍人気作家になったが、ナンセンス漫画としか思っていなかった。そんな思いを吹き飛ばしたのが、大学の頃友人に勧められ『喜劇新思想大系』を読んでからのことだった。単なるギャグに収まらない強い風刺と抵抗がその底辺に流れているようで、こりゃすごい、と思ったものだった。さらに、中学生の頃「少年マガジン」に連載された『光る風』の作者と同じだとわかったのもその時だった。つまりは、反戦漫画と言ってもいい『光る風』と『がきデカ』との劇画のタッチあるいは総合的な作風がそれほど変化していたのだった。それ以降は、山上の初期からの作品をあらためて読み返し、愛読するようになっていった。

そんな山上たつひこの漫画を、最近、読み返している。

人気のある作家だが、初期にはSFや反戦色の強いミステリーを書いていたことは、わたしがそうだったように、今でもあまり知られていない。ざっと、作品を概観してみる。二十歳頃から大阪の「日の丸文庫」で編集をしながら貸本漫画色の強い作品を発表し始め、1970年23歳頃から『光る風』を少年マガジンに発表。1972年に作風を変えたギャグ漫画『喜劇新思想大系』を発表。さらに'74年『がきデカ』で人気漫画家になり'90年まで休止しながらも連載している。その後は、小説などを発表しながら最近ではまた漫画を描き続けているようだ。

初期のSF・ミステリー色の強い作品群。これらの単行本は1970年代初期の発行。

『光る風』1972年に初版が発行された朝日ソノラマ刊の単行本。

1992年双葉社から刊行された『山上たつひこ選集1喜劇新思想大系①』。

今回あらためて読み返してみて、作品の底には同じものが流れているように感じている。

それは、「芯の強さ」とでも言おうか、登場する人物たちに普遍性がありそれが変わることなく貫かれていることだ。早い話が、一世を風靡した『がきデカ』の主人公「こまわり君」。醜い容貌で特別な才能もないが、それを嘲笑うかのように逆手にとって世間一般の価値観をひっくり返してゆく。彼は、誰からも愛情を受けてはいないが、そんなことは屁とも思わない芯の強さがギャグを先鋭化させている。これは、時代に対する強い風刺なのだ。そう思った。