大学を卒業後、研修を終えて小生の最初の赴任地が仙台でした。その後各地方に赴任し7度の引越しを経て、再び仙台に戻ってきました。通算で15年ほど生活したのが仙台です。その仙台で「仙台四大画家」と称される画家がいるののを知ったのは、つい最近のことです。仙台にある県立博物館は何度か訪れていましたが、まったく興味がありませんでした。骨董を趣味とし、菅井梅関や菊田伊洲の作品を入手してから調べるようになりました。

菅井梅関、菊田伊洲、東東洋、小池曲江の4人を仙台四大画家と称しますが、南画、狩野派、四条派、南蘋派など各々ジャンルが異なることも四大画家として彼らが呼称される所以といわれています。彼らを四大画家と命名したのは仙台に在住した裁判官で、南画家として知られる川村雨谷です。そういえば、小生が最初に新入社員で応援に赴任した現場が裁判所でしたし、骨董市で購入した最初の南画が川村雨谷でした。川村雨谷の作品はどうしただったろうか??

仙台四大画家の一人である東東洋の作品はなかなか入手できませんでしたが、このたび縁があって入手できました。ただ、表具がボロボロで改装が必要です。

不思議と東東洋の作品はボロボロの状態が多い気がします。それだけ近年興味を失われて、評価の低い画家かもしれません。菅井梅関もまた表具の良いものは少ないようです。今は彼らは「忘れ去られた画家」・・・。

仙台に長く勤務していたこともあり食指が動いたのですが、仙台在住の方でも「仙台四大画家」を知っている人は数少ないと思います。本ブログを読まれている方でもご存知の方は少ないのではないでしょうか?

され小生の蒐集の四大画家の残りは小池曲江の作品ですが・・・。

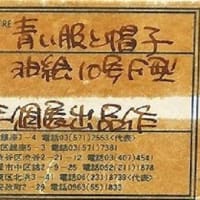

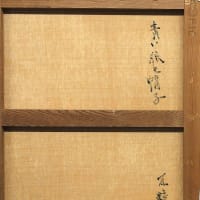

蘆間笛吹図 東東洋筆

絹本水墨軸装 軸先 合箱

全体サイズ:縦2000*横466 画サイズ:縦1138*横362

これと同じ題材で、似た構図の作品が仙台市博物館所蔵にあります。その作品は「仙台市博物館所蔵資料図録 NO7(仙台四大画家 作品NO27 絹本淡彩 画サイズ:縦1098*横423)」に掲載されています。掲載されている作品は天保期の晩年の作品と推察され、笛を吹く子どもは後姿が描かれています。

本作品は春めいた色使いですが、掲載作品は秋の作品でしょうか? 本作品の印章は「東洋之印」の白文朱方印で、この印章は法眼に叙された頃(寛政7年 1795年 41歳)にも使われています。両作品は描いた時期に違いがあるようです。

「仙台四大画家」と言われる東東洋(あずま とうよう・1755~1839)・小池曲江(きょっこう・1758~1847)・菅井梅関(1784~1844)・菊田伊洲(1791~1852)の4人の画家)の一人。東東洋と菅井梅関とは親交が深く、菅井梅関は京都に滞在中は、郷里の先輩画家・東東洋のもとに身を寄せ、古画の鑑賞と模写に明け暮れました。

菅井梅関は東東洋をかなり頼りにしていたようです。東東洋が亡くなるとまもなく、金銭に苦労してい菅井梅関は落胆も深く、自らの命を絶っています。

、

****************************

東 東洋(あずま とうよう):宝暦5年(1755年)~天保10年11月23日(1839年12月28日))。江戸時代中期から後期の絵師。幼名は俊太郎、のち儀蔵。姓・氏は東、名・通称は洋。よって本来は単に「東洋」とするべきだが、一般的な表記である「東東洋」を採用している。字は大洋。最初の号は、玉河(玉峨)で、別号に白鹿洞。

仙台藩御用絵師を勤めた近世の仙台を代表する絵師の一人で、小池曲江、菅井梅関、菊田伊洲らと共に仙台四大画家の一人に数えられる。東洋自身は、自作に「東洋」とだけ署名しており、「東東洋」と記した例は知られていない。東洋が生きていた時代に刊行された『平安人物誌』での表記法から、本姓・氏が「東」で、名・通称が「洋」だと分かる。こうした表記法は、江戸時代後期の文人にしばしば見られる、中国風に二字の姓名の名乗ったのと同じ趣向とも考えられる。なお、「東東洋」と呼ばれたのは存外に早く、画を好み東洋とも交流のあった仙台藩の儒者・桜田澹斎の著作に既に見受けられる。

****************************

補足

生い立ち:現在の登米市石越町で、岩渕元方の長男として生まれる。ただし、東洋が5,6歳の時、一家は近隣の金成(現在の栗原市金成町)に移住した。父・元方の数点の絵画作品が確認されている。14,15歳の頃、各地を遊歴していた狩野派の絵師・狩野梅笑(1728-1807年)から本格的に絵を学ぶ。(梅笑:江戸幕府の表絵師深川水場町狩野家の三代目当主。宝歴13年(1763年)から寛政5年(1793年)の30年間一族から義絶され、越後や奥州を遊歴)東洋18歳の時、梅笑の婿となり江戸へ出る。姓の「東」は梅笑の姓を継いだものであり、最初の号玉河(玉峨)も梅笑の別号「玉元」から「玉」の一字から取っている。

上京と各地遊歴:19,20歳の頃、今度は京に上り、池大雅を訪ね『芥子園画伝』の講釈を受ける。以後半世紀、京都を中心に活動する。20代の東洋は、中国の古画を模写のより古典を学び東洋の姿勢が伺える。20代の終わりから30代初めにかけて、東洋は長崎に赴き、そこで方西園という中国人画家に学んだとされる。しかし、同時に南蘋派も学んだ。

円山応挙の影響:円山応挙の活躍が目覚ましく、各地を遊歴して帰洛した頃には、東洋は狩野派を離れ、東洋もその影響を受けていく。寛政7年(1795年)東洋41歳の作「花鳥図」(個人蔵)における枝の書き方には、応挙が創始した付立技法が顕著に現れている。また、この作品は年期のある作品では初めて「法眼」落款を伴っており、この少し前に東洋は法眼位を得たと推測できる。これは東洋と親交のあった妙法院真仁法親王の助力があったと考えられる。真仁法親王の周りには、応挙や呉春といった絵師だけでなく、歌人の小沢蘆庵や伴蒿蹊、学者の皆川淇園らが出入りしており、東洋もその中に混じりしばしば合作もしている。

仙台藩御用絵師:こうした活躍が認められ、東洋は仙台藩の絵画制作に携わるようになっていく。寛政8年(1796年)正月、東洋42歳の時、藩の番外士として画工を命じられた。翌月には藩主・伊達斉村に召され、以後しばしば斉村の前で席画をしている。江戸屋敷の屛風や衝立を多数手がけた記録が残る。文政8年(1825年)71歳で仙台に帰郷。仙台藩の御用を勤める一方、藩の重臣の肖像画を制作している。天保10年(1839年)11月23日死去。享年85。墓は、若林区荒町にある昌傳庵。

周囲:長男・東東寅、次男・東東莱も絵師。弟子に村田俊、伊藤東駿など。画風は、全体に角がなく丸みを帯び、親しみやすい。別号に白鹿洞とあるように、鹿の絵が多い。また、東洋は農村の風景を好んで描いているが、これは東洋が高く評価していた江戸時代前期の絵師・久隅守景の影響だと考えられる。

****************************

郷土出身の画家の作品は郷土にゆかりの人々が大切にしなくてはいけません。いま失われつつあるもの、郷土に対する愛着かもしれません。サッカーや野球もいいかもしれませんが・・、両方のスタジアム建設に携わりましたが、もっと大切なものが郷土にはあるように思われます。

ついでながら・・、TPP参加も止む得ないかもしれませんが、基本的に郷土愛を忘れた都会暮らしの政治家の今までの、愚策、横暴という側面があることを忘れてはいけません。

ぼろぼろになった表具の本作品・・、なにか象徴的ですね。お金を貯めてせめて改装してあげようかと思います。

菅井梅関、菊田伊洲、東東洋、小池曲江の4人を仙台四大画家と称しますが、南画、狩野派、四条派、南蘋派など各々ジャンルが異なることも四大画家として彼らが呼称される所以といわれています。彼らを四大画家と命名したのは仙台に在住した裁判官で、南画家として知られる川村雨谷です。そういえば、小生が最初に新入社員で応援に赴任した現場が裁判所でしたし、骨董市で購入した最初の南画が川村雨谷でした。川村雨谷の作品はどうしただったろうか??

仙台四大画家の一人である東東洋の作品はなかなか入手できませんでしたが、このたび縁があって入手できました。ただ、表具がボロボロで改装が必要です。

不思議と東東洋の作品はボロボロの状態が多い気がします。それだけ近年興味を失われて、評価の低い画家かもしれません。菅井梅関もまた表具の良いものは少ないようです。今は彼らは「忘れ去られた画家」・・・。

仙台に長く勤務していたこともあり食指が動いたのですが、仙台在住の方でも「仙台四大画家」を知っている人は数少ないと思います。本ブログを読まれている方でもご存知の方は少ないのではないでしょうか?

され小生の蒐集の四大画家の残りは小池曲江の作品ですが・・・。

蘆間笛吹図 東東洋筆

絹本水墨軸装 軸先 合箱

全体サイズ:縦2000*横466 画サイズ:縦1138*横362

これと同じ題材で、似た構図の作品が仙台市博物館所蔵にあります。その作品は「仙台市博物館所蔵資料図録 NO7(仙台四大画家 作品NO27 絹本淡彩 画サイズ:縦1098*横423)」に掲載されています。掲載されている作品は天保期の晩年の作品と推察され、笛を吹く子どもは後姿が描かれています。

本作品は春めいた色使いですが、掲載作品は秋の作品でしょうか? 本作品の印章は「東洋之印」の白文朱方印で、この印章は法眼に叙された頃(寛政7年 1795年 41歳)にも使われています。両作品は描いた時期に違いがあるようです。

「仙台四大画家」と言われる東東洋(あずま とうよう・1755~1839)・小池曲江(きょっこう・1758~1847)・菅井梅関(1784~1844)・菊田伊洲(1791~1852)の4人の画家)の一人。東東洋と菅井梅関とは親交が深く、菅井梅関は京都に滞在中は、郷里の先輩画家・東東洋のもとに身を寄せ、古画の鑑賞と模写に明け暮れました。

菅井梅関は東東洋をかなり頼りにしていたようです。東東洋が亡くなるとまもなく、金銭に苦労してい菅井梅関は落胆も深く、自らの命を絶っています。

、

****************************

東 東洋(あずま とうよう):宝暦5年(1755年)~天保10年11月23日(1839年12月28日))。江戸時代中期から後期の絵師。幼名は俊太郎、のち儀蔵。姓・氏は東、名・通称は洋。よって本来は単に「東洋」とするべきだが、一般的な表記である「東東洋」を採用している。字は大洋。最初の号は、玉河(玉峨)で、別号に白鹿洞。

仙台藩御用絵師を勤めた近世の仙台を代表する絵師の一人で、小池曲江、菅井梅関、菊田伊洲らと共に仙台四大画家の一人に数えられる。東洋自身は、自作に「東洋」とだけ署名しており、「東東洋」と記した例は知られていない。東洋が生きていた時代に刊行された『平安人物誌』での表記法から、本姓・氏が「東」で、名・通称が「洋」だと分かる。こうした表記法は、江戸時代後期の文人にしばしば見られる、中国風に二字の姓名の名乗ったのと同じ趣向とも考えられる。なお、「東東洋」と呼ばれたのは存外に早く、画を好み東洋とも交流のあった仙台藩の儒者・桜田澹斎の著作に既に見受けられる。

****************************

補足

生い立ち:現在の登米市石越町で、岩渕元方の長男として生まれる。ただし、東洋が5,6歳の時、一家は近隣の金成(現在の栗原市金成町)に移住した。父・元方の数点の絵画作品が確認されている。14,15歳の頃、各地を遊歴していた狩野派の絵師・狩野梅笑(1728-1807年)から本格的に絵を学ぶ。(梅笑:江戸幕府の表絵師深川水場町狩野家の三代目当主。宝歴13年(1763年)から寛政5年(1793年)の30年間一族から義絶され、越後や奥州を遊歴)東洋18歳の時、梅笑の婿となり江戸へ出る。姓の「東」は梅笑の姓を継いだものであり、最初の号玉河(玉峨)も梅笑の別号「玉元」から「玉」の一字から取っている。

上京と各地遊歴:19,20歳の頃、今度は京に上り、池大雅を訪ね『芥子園画伝』の講釈を受ける。以後半世紀、京都を中心に活動する。20代の東洋は、中国の古画を模写のより古典を学び東洋の姿勢が伺える。20代の終わりから30代初めにかけて、東洋は長崎に赴き、そこで方西園という中国人画家に学んだとされる。しかし、同時に南蘋派も学んだ。

円山応挙の影響:円山応挙の活躍が目覚ましく、各地を遊歴して帰洛した頃には、東洋は狩野派を離れ、東洋もその影響を受けていく。寛政7年(1795年)東洋41歳の作「花鳥図」(個人蔵)における枝の書き方には、応挙が創始した付立技法が顕著に現れている。また、この作品は年期のある作品では初めて「法眼」落款を伴っており、この少し前に東洋は法眼位を得たと推測できる。これは東洋と親交のあった妙法院真仁法親王の助力があったと考えられる。真仁法親王の周りには、応挙や呉春といった絵師だけでなく、歌人の小沢蘆庵や伴蒿蹊、学者の皆川淇園らが出入りしており、東洋もその中に混じりしばしば合作もしている。

仙台藩御用絵師:こうした活躍が認められ、東洋は仙台藩の絵画制作に携わるようになっていく。寛政8年(1796年)正月、東洋42歳の時、藩の番外士として画工を命じられた。翌月には藩主・伊達斉村に召され、以後しばしば斉村の前で席画をしている。江戸屋敷の屛風や衝立を多数手がけた記録が残る。文政8年(1825年)71歳で仙台に帰郷。仙台藩の御用を勤める一方、藩の重臣の肖像画を制作している。天保10年(1839年)11月23日死去。享年85。墓は、若林区荒町にある昌傳庵。

周囲:長男・東東寅、次男・東東莱も絵師。弟子に村田俊、伊藤東駿など。画風は、全体に角がなく丸みを帯び、親しみやすい。別号に白鹿洞とあるように、鹿の絵が多い。また、東洋は農村の風景を好んで描いているが、これは東洋が高く評価していた江戸時代前期の絵師・久隅守景の影響だと考えられる。

****************************

郷土出身の画家の作品は郷土にゆかりの人々が大切にしなくてはいけません。いま失われつつあるもの、郷土に対する愛着かもしれません。サッカーや野球もいいかもしれませんが・・、両方のスタジアム建設に携わりましたが、もっと大切なものが郷土にはあるように思われます。

ついでながら・・、TPP参加も止む得ないかもしれませんが、基本的に郷土愛を忘れた都会暮らしの政治家の今までの、愚策、横暴という側面があることを忘れてはいけません。

ぼろぼろになった表具の本作品・・、なにか象徴的ですね。お金を貯めてせめて改装してあげようかと思います。