2020年10月30日 12:59 富田林市彼方 滝谷不動明王寺

すこし色づき始めているもみじ

きょうは不動さんから奥の谷へ散策の予定

滝谷不動さんは日本三大不動で、昔から「目の神様」や交通安全祈願所として有名です。

今度11月30日から始まるNHK連ドラ「おちょやん」のモデルといわれる、「浪花千栄子」さんの寄付の石碑。

百年以上の伝統を持つ料亭「門前屋」の横の小道をのぼっていくと、「みせしめの猪の皮」の田んぼに出会って、ちょっとびっくりします。

この稲架(いなかけ)が猪に似ていて、またびっくり。

この谷だけでも、年間30数匹の猪が捕獲されているそうです。農家としては深刻な問題ですね。

ほどなく「富田林の自然を守る会」のベースである「みかん小屋」に到着。

きょうは百景のメンバーで、自然を守る会のメンバーである楠本さんに「奥の谷」を案内していただきます。

ここがベースの「みかん小屋」。なんでみかん小屋かというと、昭和後半にここや東條地区のみかんが全盛であった時の収穫小屋だからです。そして、この谷のまわりにもたくさん植えられていたそうです。

現在も嶽山山麓には観光ミカン園やみかん畑が残ります。

今回は富田林百景の臨時館外学習として、「フクロウが生息する彼方(おちかた) 奥の谷の奥の奥、謎の宝篋印塔・板碑を探る」という長たらしいタイトルで奥の谷を散策します。

長たらしいタイトルがわざわいして、参加者は少なめ、いつもの半分。そしてこの装備。

途中水草いっぱいのため池を通過して...

奥の谷の奥の休耕田を通過して...

雑木林に入っていきます。

数分で削平された場所に到着。谷の上あたりで、杉の植林がされていますが近年はあまり人の手が入っていないようです。

ここには謎の宝篋印塔と板碑がありました。3基ならんでいますが、基礎を固めるようなことはされていないので、傾いています。2基の宝篋印塔ののうち、1基は倒れています。

何とも不思議な3基の石碑です。

なぜこんな山奥にあるのでしょうか?

この谷には現在人家はなく、電気・ガス・水道が来ていません。

謎の宝篋印塔。塔身や基礎部分に銘が刻まれていますが、判読できません。

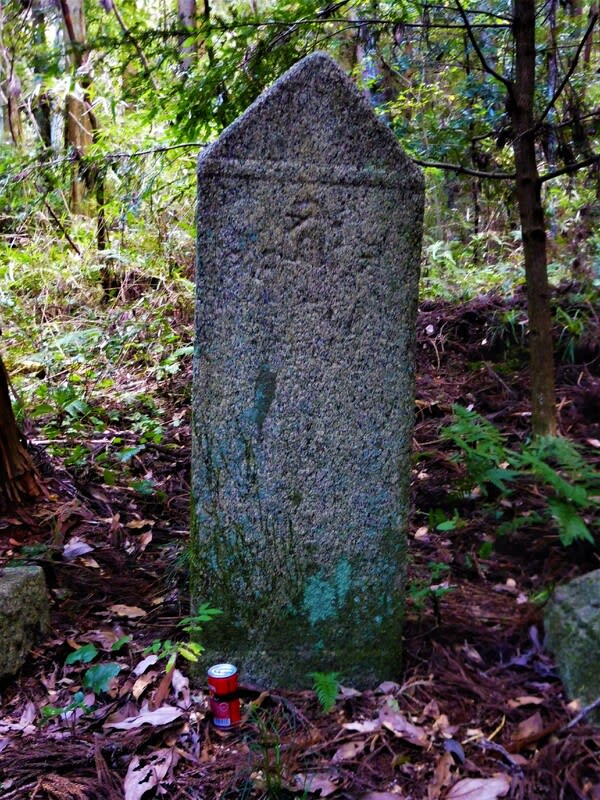

花崗岩製の板碑。梵字の後に「南無・・・」と記銘されているようなので、名号板碑と思われます。どちらも銘がかなり風化していて判読しずらい状態です。

1基は基礎が傾いて倒れています。基礎固めしっかりされないで、3基を仮置きされたようです。

宝篋印塔、南向きの塔身

記銘がありますが、このままでは判読できません。

同じく西向きの基礎部分

ここにも銘がありますが、判読できません。

谷の少し小高い所に据えられています。

下から見るとこんな感じ。そこが石碑のある上の段。

こちらが削平された下の段。何か人工的な造成がなされているようです。

滝谷不動明王寺の寺伝によると、「もとは、今の境内から南約1kmの嶽山の中腹にありましたが、正平15年(西暦1360年)足利義詮の嶽山・金胎寺城攻めに焼かれ、この時、本尊と両童子はお滝の下に移されて難をのがれました。」とあります。ここは不動さんから南へ直線800m、里道を行くと1240mのところ。不動さんと何か関係があるかもしれません。

www.takidanifudouson.or.jp 滝谷不動HP

周りは葛の多い雑木林です。

谷の西側の尾根を上がっていくと孟宗竹の竹藪があり、崖からさらに尾根筋まで竹が進出しています。里山に人が入らなくなって久しく、どんどん竹林が地下茎を伸ばしているようです。

尾根筋に小径がありコナラやカシが見られます。谷筋と違って陽が射し明るいです。

この尾根ラインは「自然を守る会」が「きぼうの小径」として整備されています。

杉の植林、竹藪、雑木林が繰り返して現れる変化のある小径です。

10分余りで「奥の谷 みはらし台」に着きました。

眺望が開け、休憩には最高の所。気持ちいい風が抜けていきます。ベンチも作っていただいて、ありがたい。右端がお世話になった楠本さん。

遠くにあべのハルカス

近くにPLの塔が見えます。

東の方には大和葛城山系の山が望めます。

見晴らし台からのみかん小屋に戻る帰路。

よく整備された小径が続きます。

また現れた竹藪を通り...

みかん小屋が見えてきました。

電気はソーラー発電と発電機、火は薪、水はいっぱい流れていますが、飲み水は持ち寄りです。

小屋より奥の谷の上手。先程散策した里道です。

周りの雑木の2年連続でふくろうが育った巣箱

奥の谷の里山で野生のフクロウがふ化 2020.4.27.

いくつかの巣箱が据えられています。

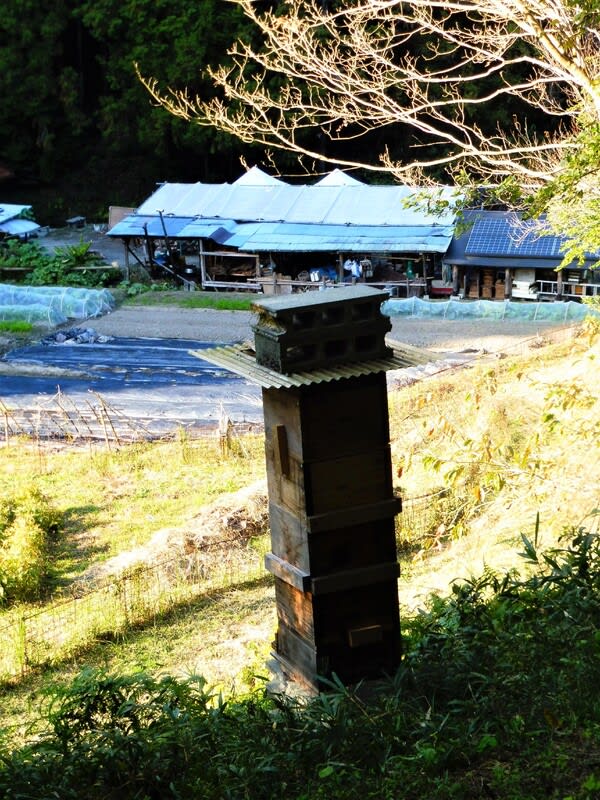

ミツバチの巣箱

いくつか設置されています。

スズメバチにやられてしまうので、巣箱の屋根に鳥もちを設置。

ミツバチを屋根の上から狙うスズメバチがここに止まります。

ミツバチは下の巣穴から出入りするので、1匹も引っ付きません。

お茶の木

お茶は昔は自家製で、農家の家の周りや畑に植えられていたようです。柿やビワ、ザクロなんかもそうですね。

大事な炊事の火力源。イベントの時は、かまどの羽釜でご飯を炊くこともあります。

炭焼きをすることもできます。竹炭が焼けました。

周りの畑

白菜や枝豆が植えられています。蕎麦は猪にやられて今年は全滅。柵をしていたのに残念。

うるち米にもち米と田んぼを替えて栽培。無事収穫出来ました。

天日干しの後、唐箕(とうみ)や足漕ぎ脱穀機を使って昔ながらのやりかたで...

乾燥した杉の葉っぱは火付けに最高。あっという間に火が付きました。

私らはたき火のことを「どんど」とか「とんど」とか言うてました。

お湯が沸くまでのリラックスタイム。

ほどなく沸きました。

なんか60年前の子供に帰ったような貴重な時間でした。

写真撮影:2020年10月30日

関連記事:奥の谷の謎の宝篋印塔・板碑等秋の里山探索1 2020.10.30.

- 里山保全活動(39)

2020年10月31日 アブラコウモリH

小生は空いている日は、奥の谷で自主活動したおります。緊急作業は、草刈りと猪の進入防止柵造りです。

興味の有る方は、体験してみませんか!