スピルバーグの映画の中では、しばしば家族が描かれる。そのわけは、彼の生い立ちと関係がある。青年時代に両親が離婚したことが影響し、擬似家族も含めた家族のシーンが登場する。そして、そこでの母親は、優しくたくましく、父親は、父としての存在が薄い。それは、スピルバーグ自身の父、母の分身として登場している。彼自身も語っている。「僕は特定のスタイルをもたずに作っていきたいと思います。でもこれまでの作品を通じて共通のスタイルがあることに気つ゛きました。それは、引き裂かれた家族が再び結びつき合うというものです。」と。離れ離れになった家族の悲しみや寂しさ、一家団欒への憧れを大なり小なりテーマの一部となっており家族の絆の大切さを訴えている。

スピルバーグの映画の中では、しばしば家族が描かれる。そのわけは、彼の生い立ちと関係がある。青年時代に両親が離婚したことが影響し、擬似家族も含めた家族のシーンが登場する。そして、そこでの母親は、優しくたくましく、父親は、父としての存在が薄い。それは、スピルバーグ自身の父、母の分身として登場している。彼自身も語っている。「僕は特定のスタイルをもたずに作っていきたいと思います。でもこれまでの作品を通じて共通のスタイルがあることに気つ゛きました。それは、引き裂かれた家族が再び結びつき合うというものです。」と。離れ離れになった家族の悲しみや寂しさ、一家団欒への憧れを大なり小なりテーマの一部となっており家族の絆の大切さを訴えている。

スピルバーグの名を最初に広めた「激突!」では、主人公のサラリーマンがタンクローリーに遭遇した直後に、途中から自宅に電話を入れて何やら早朝から妻と言い争っている。そして、妻の電話の隅では子供たちがおもちゃ遊びに夢中になっている姿がうつっている。そのいらだちが、もしかしたら、タンクローリーに後で本格的に追いかけまわされる発端となったかもしれない。

「続.激突カージャック」は、服役経験があるために赤ん坊を養子にだされてしまった若い母親が服役中の夫を脱獄させ、赤ん坊を取り戻すために車を盗み、あげくのはてにパトカーもハイジャックする話。

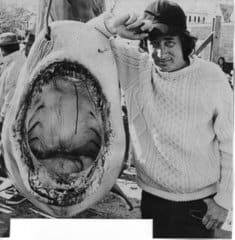

「ジョーズ」は、スピルバーグの作品としては始めて家族の生活の描写が具体的に映像化されており警察署長一家(妻と息子2人)にみることができる。そして、気弱で海に小さい頃おぼれた経験があるために海が怖くなってしまった警察署長が重い腰をあげて海へサメ退治に行ったのは、自分の責任で自分と同じくらいの息子をサメに殺されしまった母の悲しみが彼の心に重くのしかかり、さらに自分の息子にもサメが接近し危うく殺されかけてしまいそうになったからである。初期の作品としては、珍しく父がヒーローになる映画。父への憧れがある。

「未知との遭遇」は、スピルバーグが長年温めて来た作品で、自ら脚本も書いている自伝的要素が色濃く反映された。主人公の電気技師一家の父親は,スピルバーグの父が電気関係の技術者であったことをモデルにしている。そして、父が小さいスピルバーグを車に乗せて夜遅く大流星群を見せに連れていった出来事がスピルバーグの心にずっと残っていた。夜空の美しさに感動したにちがいない。同じようなエピソードが映画にも登場している。ところで、この作品はアメリカの郊外における一般的な中流家庭の生活を描いているが自分の憧れ、ヒーローであって欲しい父親がダメな父として登場している。これは、スピルバーグの父がワーカーホリックで子供たちと触れ合う時間を持たずに家庭をあまりかえりみなかった父に対する気持ちの表れである。そして、映画も宇宙人に魅せられ家庭を捨てて宇宙船に乗り込む主人公の姿で終わっている。スピルバーグの父も母と離婚し家庭を捨て仕事に情熱をかける。夢の仕事にむかう。家庭を捨てた父に対するスピルバーグのうらみ、憎しみ、それは、父のいない寂しい生活の裏返しである。一方の母親というと、映画では母子家庭の母として登場させており小さい一人息子を宇宙人に連れ去られしまったが、息子の帰りをひたすら待つ強い母親である。そして、映画の最後、主人公に一緒に宇宙人と行こうと誘われるが、断る。その後、宇宙船から最愛の息子がけなげに無事に帰ってくる。涙をうかべ微笑みながら息子を抱きしめる母。ここにこの息子の立場で映画を撮っているスピルバーグにとって、母がヒーローであるという心境がある。ところで、この父と母の対比は、男性には夢を追いかける少年のようなところがいつまでもあり、女性は、夢を追いかけることよりも現実に目を向けてそのなかで夢をもつところがあることを象徴しているようで興味深い。

「E.T」は、「未知との遭遇」以上にスピルバーグの家族に対する考え方や気持ちが全編にわたってはりめぐらされた作品で、しかも彼の「宇宙戦争」までの作品のうちで一番スピルバーグ家に近い。そして、特にヘンリー・トーマス扮するエリオット少年を主人公にすえて彼の立場から家族を描いている。つまり、エリオット少年はスピルバーグ自身である。エリオット家には、父が不在。どうも別の女性のところへ行っている。母と兄と妹の4人暮らし。母はエリオットとの良き優しく陽気でたくましい母、いわば母と父の両方の役割をこなしている。このモデルは、間違いなくスピルバーグの愛すべき母である。エリオットの母は、NASA達が一家の自宅に土足で無断でE.Tの調査にあがりこんでくるシーンで子供たちを必死で抱きかかえ「ここは、私の家です。」と家族を守り抜こうとする姿、E.Tを温かく見守ってあげる姿にエリオットは母こそがヒーローと思っている。しかし、それでも、父のいない寂しさはかなりある。そんな時にE.Tが現れる。エリオットは父がいない寂しさで孤独。一方のE.Tも仲間から取り残されて孤独。その2人がやがて友情で結ばれる。しかも、E.Tが時おり口にする言葉は「ホーム」、つまり、家、本当の家族の元へ帰りたい。そこで、エリオットはE.Tを家族の元へ帰し自分は家族のいる地球に残る。これは、「未知との遭遇」と逆のエンディングだが家族の大切さをエリオットがE.Tとの友情を通して身にしみて感じたからである。そうすると、この作品は少年の心の成長の物語である。また、スピルバーグが語っているが「自分が親になりたくて欲求不満になり、自分の子供が欲しくて撮った作品でもある」とのことから考えてE.Tは、スピルバーグ自身の心の成長を色濃く反映したものであり、自分が父親となって家族のヒーローになりたいと思った作品である。

「インディ・ジョンーズ/魔宮の伝説」は、インディ、ウィリー、ショート・ラウンド3人の冒険の旅を通して擬似家族ができる話。もちろん、インディが父、ウィリーが母、ショート・ラウンドが息子である。インディが家族のヒーローになる。

「カラーパープル」は、苦難に満ちた1人の黒人女性の波乱万丈の物語。夫の暴力に耐え忍ぶ中で唯一の心の支えは、妹。

「太陽の帝国」は、第二次大戦下の租界都市、上海を舞台に外交特権に守られていたイギリス少年ジムが、日本軍進攻により両親と離れ離れになる作品で「E.T」のエリオット君がもう少し成長した「E.T」少年版。

「インディ・ジョーンズ/最後の聖戦」は、スピルバーグが父親になったこともあって父親をテーマにした最初の作品である。考古学の仕事一筋であった厳格なインディの父親ヘンリー、そんな父を息子のインディは少年時代から憎んでいた。親子の触れ合いが欲しいのに無い。それは、まさしくスピルバーグと父との関係がそうであった。しかし、父を探し出す冒険の旅を経て父と息子が和解しショーン・コネリー扮するインディの父が息子のヒーローになる。

「フック」は、スピルバーグが父としての自分と子供の心を持った自分とどう折り合いをつけていったらよいのか悩み始めている気持ちが反映されている。主人公である一家の父であるピーターが、2人の子供をフック船長から取り戻すには仕事一辺倒の生活をやめ子供の心を復活することでしか出来ない経験を通して2児の父である私に子供の心をいつまでも持ちながら大人として成長してことが人生を楽しくしてくれることだと気つ゛かせてくれる素敵な作品。

「ジュラシック・パーク」は、スピルバーグが「インディ・ジョンーズ/魔宮の伝説」で取り上げた設定、擬似家族を一段と子供の視点から掘り下げて描いている。サム・ニール扮するグラント古生物学者(父役)、ローラ・ダン扮するエリー古生物学者(母役)、そして、恐竜公園をつくる実業家リチャード・アッテンボロー扮するハモンド氏の孫2人(娘・息子役)らが、危機の中で家族の結束がはかられる作品。家族の崩壊が叫ばれて久しい世の中を反映したものであり、また、特に子供嫌いだったグラントが子供たちを恐竜の襲撃から必死で守ることを経て温和で子供好きに変ってゆく姿は、ここでもスピルバーグが父親をヒーローにしていることの現われである。そして、この父親像は後の「宇宙戦争」で本格的に取り組むことになる。

「シンドラーのリスト」は、具体的に家族を描いていないが、スピルバーグ家のルーツであるユダヤ人をめぐる作品。実際に母方の親戚がナチスによって虐殺された。そして、スピルバーグは語っている。「この作品は、母のためにつくった映画」だと。

「ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク」は、前作にも登場したマルコム数学者を黒人の1人娘を持つ父親として再登場させ、その娘を恐竜から守るためヒーローになる。特筆すべきは、スピルバーグ自身、養子の2人がアフリカ系アメリカ人であることと関係がありそうで興味深い。また、ティラノサウルスに代表される恐竜の親子の愛情も描いている。そして、この作品でもマルコムは、妻と離婚し恋人サラと娘ケリーが擬似家族となっている。

「アミスタッド」は、主人公の黒人奴隷シンクが自由を勝ち取るまでの話だが、彼の心を支えたものは故郷、そして、何よりも家族の事を思い浮かべること。

「プライベート・ライアン」は、第二次大戦中ビルマ戦線で通信技師をしていたスピルバーグの父のために作った。4人の息子のうち3人を戦死させてしまった母親。残りの1人生き残った息子を戦場から母親のもとへかえしてやる心温まる戦争映画。この作戦に参加した兵士たちの心の支えは、故郷、そして、家族である。

「A.I」は、親への愛、とりわけ母への愛をインプットされて誕生した人工知能を持ったロボット少年の話。

「マイノリティ・リポート」は、最愛の息子を失い最愛の妻からも去られてしまい過去を引きずって生きてきた刑事である父親が、未来をみすえて前向きに生きる話。

「キャッチー・ミー・イフ・ユーキャン」は、16歳の少年が愛する両親の離婚をきっかけに21歳までに400万ドルを稼ぐ詐欺師となった実在の話で、スピルバーグのその頃に近い作品。そして、彼を追うFBI捜査官は、離婚して娘と離れて暮らしている。この孤独な者同士が奇妙な友情関係からやがて息子と父親のような関係になる。

「ターミナル」は、祖国が政治的クーデターにあいアメリカの空港で長い間足止めされた男が、孤独や不安にめげずに前向きに空港内で生きる話。アメリカでのある約束を果たすために。その約束とは、愛する今は亡きジャズが好きだった父親にかわりニューヨークであるジャズ・ミュージシャンのサインをもらうことだった。時を越えて育まれる息子の父への愛情あふれる作品で、父親をヒーローとしている映画。

「宇宙戦争」は、2児の父親である男が、地球を侵略しようとするエイリアンの攻撃から2人の子供を守り抜くストーリーである。しかも、別れた妻との間の息子と娘を守る。さえない父親が、スーパーファーザーになる。そのきっかけが、恐ろしい宇宙人の襲撃から父としての行動をとらなければ自分も子供たちも生き残れないところからきている。

そして、「ミュンヘン」は、1972年のミュンヘンオリンピックでパレスチナ人ゲリラによるイスラエル選手団襲撃事件の報復をする暗殺者の一人である主人公アブナーが、繰り返される虚しい暗殺のなかで、愛する妻と生まれたばかりの娘のため裏社会から足を洗う。

ところで、スピルバーグは両親の離婚によって親の不在を経験してきたが、自分が親になる前は母親が尊敬の対象だったが、1人の親となってからは父親が尊敬の対象となったため彼の撮る映画にも影響されている。それは、彼の発言からもわかる。「男の最大の責任は、妻と子供を守ること。」また、私事であるが2002年秋に第一子長男誕生。2005年夏に第二子長女誕生と今や2児の父親となった身としては、これから子供に対してどのように接していったらいいのかと自問自答するとき家族をテーマに映画を撮り続けているスピルバーグの作品から今後も大いに参考にしたいと思う。

最後にこの章を終えるうえでこの文章で締めくくりたい。スピルバーグが今も昔も好む画家ノーマン・ロックウェルは、ある批評家言わく「家庭のくつろぎこそがロックウェルの世界の秘密であり夢である。家庭は、彼の描くすべてであり、彼のテーマーだった。」と言っているが、スピルバーグもそうだ。

スピルバーグのアクション映画を見ると、背筋がピンと張り「明日もがんばろう!」という気になり、エネルギーがもらえる。だから彼のアクション映画は素晴らしい。その素晴らしさについて、スピルバーグが尊敬する監督の1人デビッド・リーンからの賛辞を紹介しょう。これは、リーンが「激突!」を見たときのものである。「わたしは、すぐさまひとりの非常に聡明な監督が登場したことを悟った。スティーブンは、アクション・シーンはすばらしく流れるような動きをつくりあげているという官能を心から楽しんでいる。彼には驚くべき視野の広さ、すなわち映画を耀せる広がりがある。反面、かつての映画の姿そのままであり、ひたすら映画製作を愛している。彼は、10代のころの自分を楽しませているのだ」まさしく、この言葉のとおりアクションシーンは、バレエダンサーのように流れ、しかもダイナミックである。そして、そのようなことが出来るのはスピルバーグの数々の映画体験から裏付けられているのだ。演出する場合は、ヒッチコック、ジョン.フォード、ハワード・ホークス、黒澤、マイケル・カーティスら彼が尊敬する監督たちを手本にして自分の作品に取り入れている。

スピルバーグのアクション映画を見ると、背筋がピンと張り「明日もがんばろう!」という気になり、エネルギーがもらえる。だから彼のアクション映画は素晴らしい。その素晴らしさについて、スピルバーグが尊敬する監督の1人デビッド・リーンからの賛辞を紹介しょう。これは、リーンが「激突!」を見たときのものである。「わたしは、すぐさまひとりの非常に聡明な監督が登場したことを悟った。スティーブンは、アクション・シーンはすばらしく流れるような動きをつくりあげているという官能を心から楽しんでいる。彼には驚くべき視野の広さ、すなわち映画を耀せる広がりがある。反面、かつての映画の姿そのままであり、ひたすら映画製作を愛している。彼は、10代のころの自分を楽しませているのだ」まさしく、この言葉のとおりアクションシーンは、バレエダンサーのように流れ、しかもダイナミックである。そして、そのようなことが出来るのはスピルバーグの数々の映画体験から裏付けられているのだ。演出する場合は、ヒッチコック、ジョン.フォード、ハワード・ホークス、黒澤、マイケル・カーティスら彼が尊敬する監督たちを手本にして自分の作品に取り入れている。 スピルバーグ映画の楽しみの1つに恐怖を題材にした映画を見ることがあげられる。彼の映画は、童心に帰らせてくれるSFファンタジーの監督というイメージが強いが、私は、恐怖演出が数多くちりばめられている映画で彼の大ファンになったので、ここでは「激突!」に代表されるように恐怖演出の数々を作品を例に具体的に述べていきたいと思う。

スピルバーグ映画の楽しみの1つに恐怖を題材にした映画を見ることがあげられる。彼の映画は、童心に帰らせてくれるSFファンタジーの監督というイメージが強いが、私は、恐怖演出が数多くちりばめられている映画で彼の大ファンになったので、ここでは「激突!」に代表されるように恐怖演出の数々を作品を例に具体的に述べていきたいと思う。 彼の映画には、言葉が通じない者同士がいかにしてコミュニケーションをとるかを見せるシーンが非常に多い。そして、そのやり方によっては幸せになれるときもあるし、不幸を招くこともある。

彼の映画には、言葉が通じない者同士がいかにしてコミュニケーションをとるかを見せるシーンが非常に多い。そして、そのやり方によっては幸せになれるときもあるし、不幸を招くこともある。 スピルバーグの映画の中では、しばしば家族が描かれる。そのわけは、彼の生い立ちと関係がある。青年時代に両親が離婚したことが影響し、擬似家族も含めた家族のシーンが登場する。そして、そこでの母親は、優しくたくましく、父親は、父としての存在が薄い。それは、スピルバーグ自身の父、母の分身として登場している。彼自身も語っている。「僕は特定のスタイルをもたずに作っていきたいと思います。でもこれまでの作品を通じて共通のスタイルがあることに気つ゛きました。それは、引き裂かれた家族が再び結びつき合うというものです。」と。離れ離れになった家族の悲しみや寂しさ、一家団欒への憧れを大なり小なりテーマの一部となっており家族の絆の大切さを訴えている。

スピルバーグの映画の中では、しばしば家族が描かれる。そのわけは、彼の生い立ちと関係がある。青年時代に両親が離婚したことが影響し、擬似家族も含めた家族のシーンが登場する。そして、そこでの母親は、優しくたくましく、父親は、父としての存在が薄い。それは、スピルバーグ自身の父、母の分身として登場している。彼自身も語っている。「僕は特定のスタイルをもたずに作っていきたいと思います。でもこれまでの作品を通じて共通のスタイルがあることに気つ゛きました。それは、引き裂かれた家族が再び結びつき合うというものです。」と。離れ離れになった家族の悲しみや寂しさ、一家団欒への憧れを大なり小なりテーマの一部となっており家族の絆の大切さを訴えている。