千歳の美々遺跡出土のヒスイ装身具は、ヒスイ職人として勾玉探偵の好奇心をムクムクと刺激する。

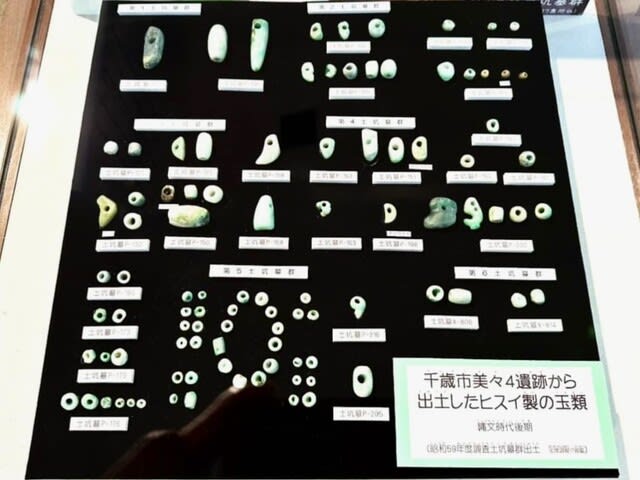

「北海道埋蔵文化財センター」に展示されている美々遺跡の玉類。ここの展示室は1室しかないが非常に濃密な内容でおススメ。

例えば二つの紐孔がある勾玉の下部にコブ状の出っ張りがあるが、これはカタチにとらわれてはダメで、綺麗な部分を残したかった結果ではないか?わたしが異形勾玉を作る時の理由がそうなのだ。研磨も縄文時代の勾玉とは思えないほど丁寧で、まるで弥生中期の勾玉のようだ。

このオタマジャクシみたいな勾玉は底が平らで、そっくりな勾玉をつくったことがある。この時はもっと大型の勾玉製作中に節理が発達して頭部~尾部に斜めに割れてしまい、しかたなく裏側の割れ目を平面に成形して尾部の短い形状になった。もしやこの製作者も同じ理由から?

写真の左から二点目の垂飾(すいしょく・小型装身具)は、紐孔が穿孔途中の未成品だが、土壙墓(どこうぼ・墓穴)から出土しており、ヒスイそのものが副葬されていることに注目している。

美々遺跡と同時代で大量のヒスイ装身具が出土しているのは、新潟県村上市の元屋敷遺跡だ。

元屋敷遺跡出土の装身具類。研磨が美々遺跡の勾玉より粗く形状も素朴な印象。「朝日・縄文の里」の展示品

元屋敷遺跡の白眉が連珠。縄文時代を通じて140点をこえるヒスイ装身具が出土して、国内二番目の出土量だそう。学芸員さんに一番はどこ?と聞いたら知らないと言われたが、晩期の朝日山遺跡かな?

ちょっと後の晩期になって青森市の朝日山遺跡からも大量に出土しているが、この二つの遺跡の勾玉の形状とサイズ、研磨の度合いも似た印象。

そして斑(フ・白っぽい不純物)が混じっていることを厭わない点と、美々遺跡の勾玉より研磨が粗いという点も共通している。

その点は美々遺跡の勾玉はやや小型・斑を避けている・光沢がでるまで丁寧に研磨されている・形状も上記二つとは違う系譜のようで独自性を感じる。

そしてこれらから遺跡からはヒスイ加工の遺構が発見されていないが、ヒスイ加工遺跡と確認できるかの条件は以下の出土だ。

①原石

②未成品

③砥石

④加工時に発生するヒスイの剥片

しかしながら、①~④まで揃っている糸魚川の遺跡から完成品の出土が極端に少ないのは何故だ?なにがしかの禁忌も考えられるが・・・。

北海道旅の間にこれらのプロットの整合性を考えてきたが、運転しながらある仮説を閃いた。

糸魚川では原石の粗い加工と若干の勾玉つくりはしていたにしても、交易品として運ばれた先で二次加工、あるいは三次加工されていたのではないか?

ある程度は加工された勾玉や、剥片から装身具をつくるなら、糸魚川のように特殊な砥石(手取層群の砂岩)がなくとも、どこの遺跡からも大量に出土する石皿を砥石にすればいいのでは?磨製石器用の砥石でだってつくれると思う。

これだと未加工の原石や剥片(フレーク)が出土しなくても加工地であったとい説明はつく・・・のでは?

この仮説だと、元屋敷遺跡より美々遺跡の勾玉が小型で綺麗に研磨されているという部分に納得がいく。

実のところ、わたしは粗製の勾玉や石笛をつくり替えて欲しいと頼まれることがあり、当然ながら二次加工すると斑部分を削りとるのでスマートで小型化される。

つまり糸魚川で粗加工された原石や剥片が、元屋敷遺跡に運ばれて二次加工されて完成品となり、それが美々遺跡に運ばれて三次加工されて、美々の縄文人の好みに合わせて斑の部分を削りとった結果、小型化・独特の形状となった?

この仮説はあくまでもヒスイ職人としての現場感覚によるものであって、考古学的な考察ではない。二次加工の痕跡も発見できないし、新たな証拠の発見も国指定遺跡という点もあってないだろう。

二次加工、三次加工の証拠はでないから、勾玉探偵のたわごととして埋もれるだろうねw

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます