「縄文時代は一万年以上も戦争がなかった平和な時代 」・・・といった類いの日本スゲー的な解釈をきくと辟易する。

」・・・といった類いの日本スゲー的な解釈をきくと辟易する。

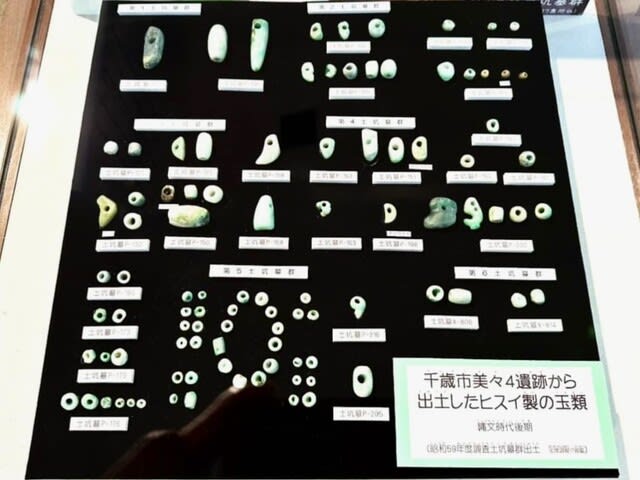

戦争がなかったのは国家という枠組みがなかったからで、現代的な解釈で縄文人を平和主義者みたいに論ずるのはちと違い、人としてごく自然に生きていたのではないだろうかとわたしは解説している。

人間社会だから争いもあったろうし、殺人痕のある人骨だって出土している。では争いがあった時はどのように解決していたのか?

アイヌ文化を紹介する本なら萱野茂さんの著作がおススメだけど、本書は「ゴールデンカムイ」を読んだ人へのアイヌ文化の入門書に最適

近代まで狩猟採集文化がのこっていた、アイヌの「チャランケ」のような問題解決法にヒントがありそうだ。チャランケを直訳すると談判である。

集落間で問題がおこると、エカシと呼ばれる人格に優れ、弁舌巧みな長老格が代表に選ばれ、お互いに相手が納得するまでとことん議論し合うのである。ここで大事なのは論破が目的ではないことだ。

故事来歴や花鳥風月、カムイユカラ(神々の叙事詩の唄)を元に、時に節をつけたりして理を諭し合うので、即興の歌合戦といった趣もある。

実に文明的な問題解決法ではないか。

たとえ相手が何時間も喋りつづけても、その間は黙って聞いていないといけないから忍耐強さもためされる。チャランケが何日もつづいても勝負がつかない時は、お互いに裸になって背中を制裁棒で打ちあい、どちらかが参ったするまで我慢して決着をつける。

制裁棒は「ゴールデンカムイ」にでてくるが、本書は民俗学や考古学の専門家が「ゴールデンカムイ」を元にアイヌ文化をわかりやすく解説している。

縄文文化=アイヌ文化ではないが、日本列島の狩猟採集民ということで共通していて、現代的な解釈で縄文を論じるより、うんと縄文の理解が深まるのではないだろうか。

買うならアマゾンじゃなく本屋で注文してちょうだい。便利さを追求してばかりいると、街の本屋がなくなっちゃうよう。