高校の同級生から、キーホルダーの勾玉が汚れたのでクリーニングして欲しいと頼まれた。ひと目でミャンマー産とわかるヒスイで、緑の方は樹脂含侵の発色であるらしい。

汚れは切削傷が原因だよと、鉛筆でなぞって傷を浮きださせてみせて、これだとクリーニングしてもすぐに汚れるから、いっそのことリメイクしない?と提案。

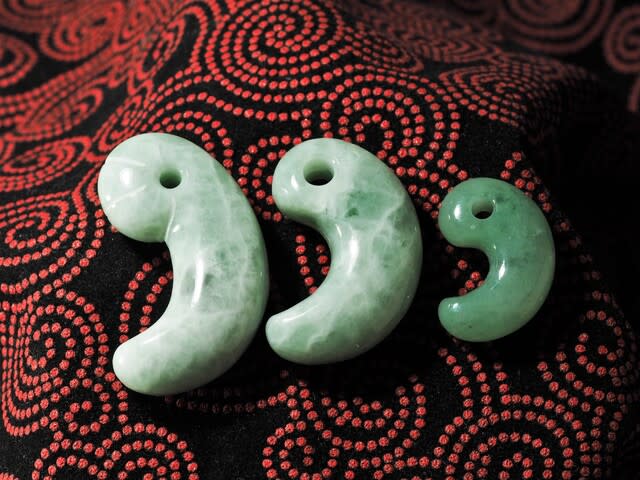

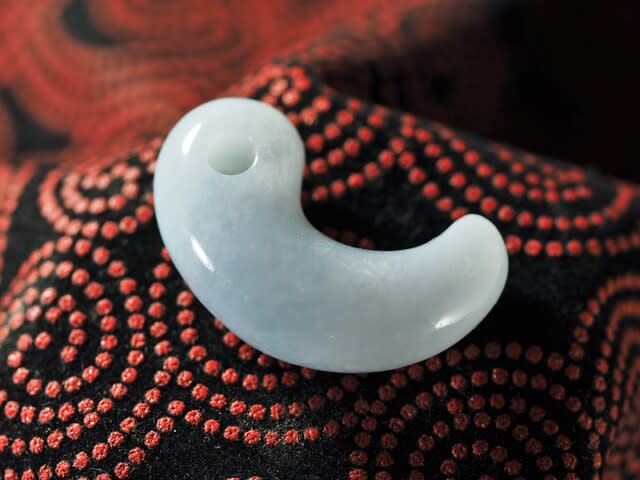

薄いグレーの勾玉は古墳時代前期の勾玉風にスマートに。緑の勾玉は分割して二個のペンダントトップに。

使い古しの雑巾みたいだった勾玉は、淡いスミレ色の別嬪さんに生まれ変わった。丁寧に研磨すると鉛筆の芯が滑って汚れが着かなくなるし、乱反射しないから本来の色が内側から浮かびあがってくる。素材の良さを引き出すのは職人の矜持。

緑の方は箸置きみたいに中央が凹んでいたし、中途半端な位置に紐穴があけられていたから二個に分割した理由。奥さんから「うわぁ、かわいい!」と喜ばれたそう。エカッタ。

傷だらけの粗製乱造品であっても、ヒスイは神秘の霊石という類いの宣伝文句を並べ、桐箱に納めさえすれば、ありがたがって買ってくれる人もいるから商売が成り立つのが、現代の「ヒトとヒスイの物語」。

産地はどこであれ、これではヒスイがかわいそうだ。

万葉歌人が不老長寿への切ない想いを詠んだ「ヒトとヒスイの物語」は、そこにはないですねぇ。