一般的にヒスイに白っぽいフ(斑)が入っている部分は、不純物だから商品価値がないとカットされてしまう。

黄色っぽいマダラ模様がフ(斑)と呼ばれる部分。

しかしダイヤのような単結晶鉱物ならいざしらず、ヒスイは多結晶鉱物だから、様々な鉱物がまじった「ヒスイ輝石岩」として存在している。

そして生まれながらの判官びいきの私としては、不純物の部分も風景ととらえて使ってやりたくもなる。

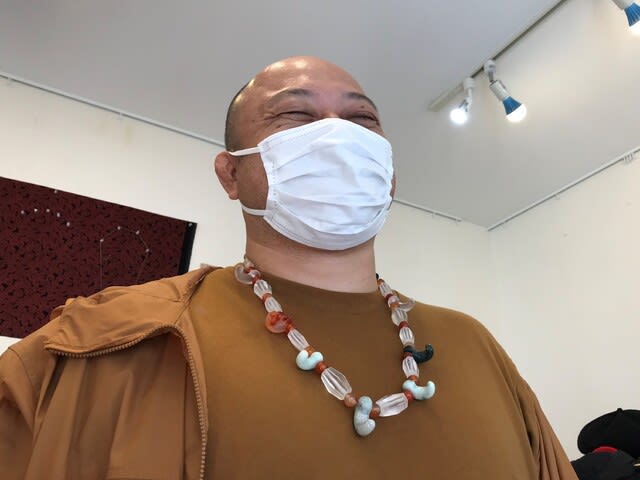

透過光は星雲のよう。順光と逆光で表情がかわるヒスイの装身具を身につけた昔の人は、太陽に透かしてこの神秘的な風景を愉しんでいたのではないだろうか?と想像する。

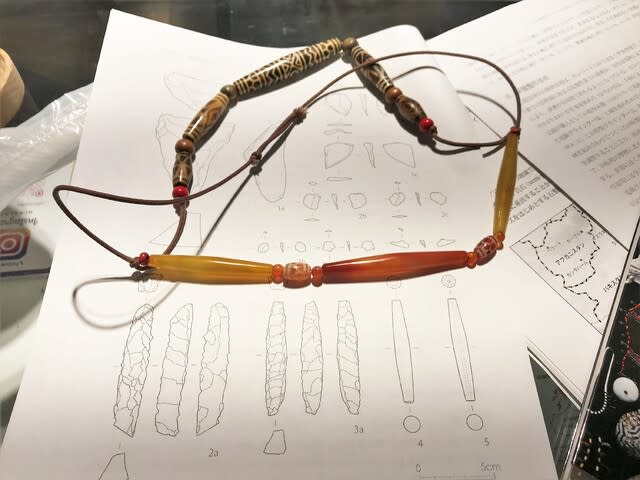

それに出土品にもフが入っているものが多いので、出土品をモデルにした勾玉をつくると、本物ぽっい雰囲気になるのだ。

もちろん均一さや完全無欠さを求める人にはウケはよくないとは思う。

しかし、本物志向のあなた!北部九州の定形勾玉の特徴をモデルにした唯一無二の個性を持った勾玉です!卑弥呼もこんな勾玉をしていたに違いありません!と、商品価値をアピールする( ´艸`)

ちなみにCの字の向きにはフが入っていても、逆Cの字の向きは浅黄色だから、「アシュラ男爵勾玉」という謳い文句もアリ!

弥生時代中期に北部九州で生まれた定形勾玉の特徴は、全体にスマート・胴部断面が円形・球形状をした頭部が頸部に抉りこんでいるなど。

あるベストセラー作家が、「縄文時代にコシで生まれた胎児形の勾玉が、弥生時代にイズモで定形勾玉に生まれ変わった」と書いているが、まったくのデタラメ。

イズモで勾玉が作られるようになったのは古墳時代からだし、山陰系の勾玉は角ばったコの字をしていて、いわるゆ定形勾玉とは全然ちがう特徴を持っているし、そもそもイズモではヒスイ加工はしていない。

ベストセラー作家氏は、安直にネット検索して「ヌナカワ姫と八千鉾神の古代のラブロマンス」の類いを見つけて、考古学資料で検証しなっかたのだろう。学術図書を徹底的にしらべた松本清張とは大違いのお気軽さ。

いまや入手困難となった透明感ある黄緑系のヒスイ、フの部分も使わないともったいない。

#翡翠 #ヒスイ #勾玉 #ぬなかわヒスイ工房 #糸魚川

ヒスイ業者は「白ヒスイは色が入っていない!緑じゃないと売れない!」と、白ヒスイは人気がないのだが、ヒスイ輝石自体は無色透明~白なので、白ヒスイをバカにしてはいけない。