北海道旅のいちばんの目的が赤メノウの仕入れだった。

今金の天然赤メノウ原石

現在の国産赤メノウは乱掘のために流通しておらず、流通しているのは濃い赤に染めたブラジル産が大半だ。均一さや安さを求め続けたから、外国産の染色赤メノウが国産の天然モノの市場を駆逐したこともある。

古墳時代の赤メノウ勾玉を大量につかった「平成の大首飾り」を依頼された時は原石の入手に困窮したが、運よく染める前のブラジル産を入手できたし、大正時代の研究書に薄い赤を焼くことで濃く変色させる江戸時代の技法があったとの記述を見つけたので、試行錯誤をつづけて成功して数を揃えた。

焼いて赤くする前はこんな状態

成功の確立は5割くらいで、割れたり染まらないのもあった。この時の苦労をおもうと今でも涙ぐんでしまう。

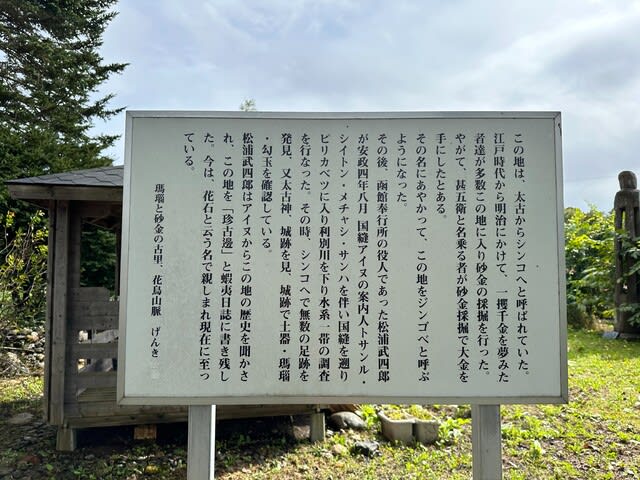

その時にアイヌの人々に松浦武四郎や、アイヌにとって道政150周年は祝祭なのか?と話を聞きたくて北海道を旅したのが6年前。

武四郎の導きとしか思えないのだけど、今金にある武四郎の史跡の隣家が、かって赤メノウの原石を販売していた高齢夫妻の家で、在庫をわけてもらったので「平成の大首飾り」に数点だけ加えることができた。

よりによって史跡の隣りが原石屋さんだったとは!

6年ぶりに今金の夫妻を訪ねたら、残念ながら都内の業者が根こそぎ買ってユニック車で持って帰った後だった。

それでもコンテナ一杯分を購入できた。これだけあれば古墳時代の遺物の複製を依頼されても大丈夫。

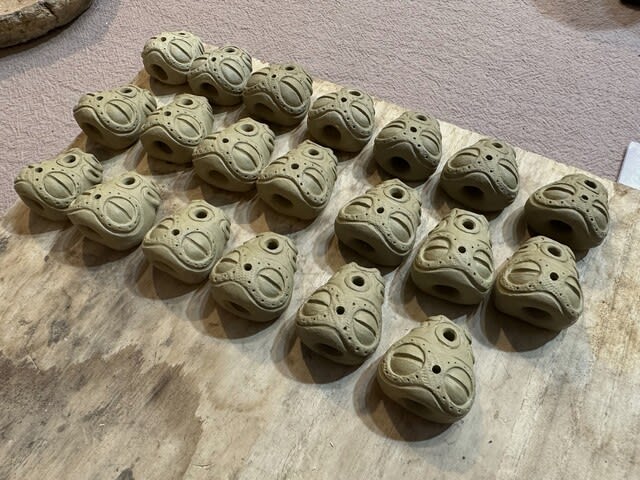

ちいさな欠片は超小型の勾玉をつくることにした。台になっているのが原石だけど、ずいぶんと違うでしょ?

わたしは均質を好まないから色ムラを個性ととらえる。全部が赤より一部だけの赤はカワイくない?

全体が同じ色もまたいいが、薬品で染めると色が濃くなるばかりか塗りつぶした感にいやらしさを感じてしまう、とわたしは思うのデス。

しかし自分で焼いて濃い赤に変色させる研究をしたことで気付きもあった。本来は半透明をした乳白色の部分が、加熱すると白濁化するのだが遺物にも白濁した赤メノウ勾玉があるのだ。

ということは古墳時代も、赤メノウ原石を焼いていた可能性があるということ。ただしそれは色を濃くするためではなく、原石を割り易くするためだと思う。すでに旧石器時代にはメノウを焼いて割り易くする技術があったしね。

赤メノウが拾えるという川を歩いてみた。大雨の増水で川の中に入れず、熊がでそうなので早々に退散。

岸辺にシプシプが群生していた。

和名は砥草(トクサ)で、紙ヤスリが普及する以前は開いた茎を板に張り付けてヤスリにしていた植物だ。アイヌは茎のまま木工用のヤスリにしていたので、手を動かすたびに茎がつぶれてシプシプと鳴るからシプシプと名付けられたそう。

ちょっと自慢になるが、わたしがアイヌの方々と話していると普通にアイヌ語名詞をつかうので、お主やるな!と思われるようだ。これは考古学者に質問する時も同じなのだけど、なにも知らない状態で質問するのではなく、調べた上で疑問を質問するのが大事だし、礼儀ということではないかな。