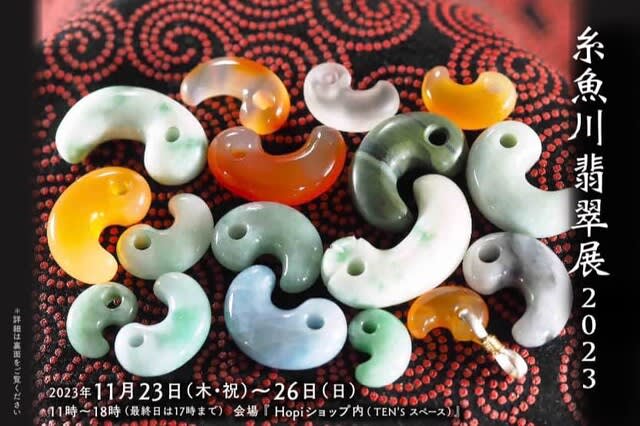

縄文なかよし3人組から、同じ原石で遺物モデルの勾玉3個の注文品が年内最後の勾玉つくり。

縄文三兄弟の勾玉は、遺物っぽい感じをだすのに、不純物の多い緑系ヒスイをつかい、しっとりした艶消し仕上げにしてみた。

モデルにしたのは左と中央が青森の朝日山遺跡と上尾駮遺跡・新潟の元屋敷遺跡、北海道南部から出土した勾玉の類型で、このエリアの勾玉は見分けがつかないくらい似ている。右端がなんと遠くはなれた福岡県の高畑遺跡モデル。

中央が福岡の高畑遺跡モデルで左右が新潟・青森・北海道モデル。実物の写真だけで比較するとそうでもないが、三つともぽっちゃりカワユクつくったら、額部に1条の刻みがある胎児形のバリエーションであることが鮮明になりましたナ。勉強になりました~。

ついでながら中央左上の三角形っぽい勾玉は、阿賀野市の弥生時代の山口遺跡から類型が出土していて、縄文の遺物とは明らかにちがってプレートをつくった上でカチンとした扁平に仕上げてあり、好みの変化や技術革新があったことが伺える。

山口遺跡から出土した勾玉モデルはスクエアーな形状。ネフライトでつくった作品。

3,000年前に新潟・青森北部・北海道南部に共通の勾玉文化圏があったことや、北部九州にどんなルートで伝わったのか?勾玉ってなんだろう?不思議だらけ。