ヌナカワ姫の悲劇の伝説と、縄文時代のヒスイについて興味を持った作家の天川彩さんが取材に来てくれた。

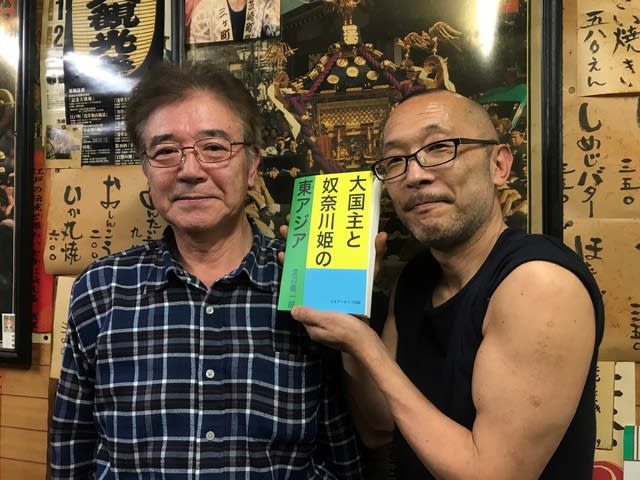

長者ケ原遺跡考古館に展示されたヌナカワ姫像の右が天川彩さんで、左が運転手役の彩さんの事務所のAさん。Aさんは画家として売り出し中!

小説家である彩さんは長年に渡りネイティブアメリカンのホピ族と交流を続け、都内でホピの雑貨店「Sun&Rain」を経営されている。

共通の友人も多く、初対面ながら長年の付き合いのように意気投合した。

彩さんに教えて頂いたホピの人々のモノ作りの姿勢は、まさしく私の目指す処で我が意を得たりと欣喜雀躍。

ホピとヌナカワは繋がっていると実感。

彩さんほど話が通る人は珍しく、話題は多岐に渡って語り尽きるところはなく、別れがたいお方だった。

長者ケ原遺跡の湧水遺構の谷下に流れる城之川源流部で喉を潤した。

ヌナカワ姫の悲劇の伝説に興味を持って訪ねて来る人が年々増えてきており、最近はカリスマブロガーさんや著名な音楽家といった発信力のある人も来るようになった。

来月以降も別の作家さんや映画監督も来る予定だ。

観光客誘致を目的としたヌナカワ姫と八千鉾神の恋物語をテーマにした町興し活動があれば、真逆の悲劇の伝説に興味を持って訪ねてくれる人も大勢いる。

この振れ幅がないと文化的には不健全と言える。

地道な活動であっても悲劇の伝説を世に出す努力をしないと、ヌナカワ姫と子々孫々と悲劇を語り継いできたご先祖たちがあまりにもお気の毒だ。

もしかしたら悲劇の口碑は千七百年も語り継がれてきた可能性がある。

悲劇に一切触れずに恋物語だけを拡散する活動は、ご先祖の口承文化をないがしろにするに等しいのだ。