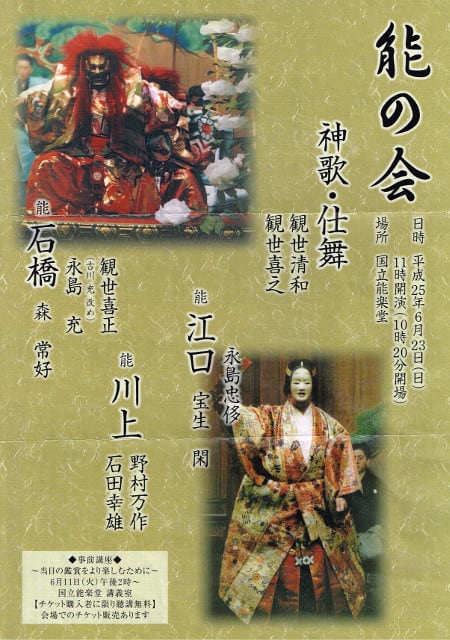

昨日は大学時代のクラブ活動でご指導いただいた観世流能楽師・永島忠侈師が主催する「能の会」を国立能楽堂で鑑賞しました。

能を見るのは久しぶりのことで、期待感でいっぱいでした。

開演前に切戸口(臆病口・能台上手後方にある小さい出入り口)が開き、切り火が切られます。

銭形平次が出かける前に、おかみさんが火打石をカチカチやるやつです。

そうして清められた能舞台全体が神聖な場所なんですね。

そしてはじめは

観世宗家 観世清和師の素謡「神歌」これは能で演じる場合は「翁」となるものです。

これがあったから、切り火が切られたのかもしれません。

続いて 永島忠侈師がシテを勤められる「江口」。

江口の君と西行法師の歌のやり取りを題材と能です。

旅の僧が江口の旧跡を訪ねると江口の君の幽霊が出てきて昔語りをする。

後では、その江口の君は実は普賢菩薩であったというものです。

優雅で贅沢な時間が流れて行きました。

なんなのでしょうね、後に残る爽快感は。

いくつかの仕舞(能の一部分を舞う)や狂言「川上」をはさんで、おしまいに能「石橋(しゃっきょう)」が上演されました。

こちらは、白獅子を観世喜正師が勤められ、大学のクラブの後輩で現在は九皐会のシテ方として活躍されている古川充師が前シテの老人と赤獅子を勤められました。

今回の会で、古川師は永島師の後継者となることに決まり、この演目において「永島充」となられました。

歌舞伎の襲名とは少し違う、家の後継ということでしょうか。

能楽は家というものを非常に大切にするという印象があります。

「石橋」はご存知のように歌舞伎の「石橋物」(連獅子や鏡獅子など)の元になった作品です。

今回は小書(特殊演出)「大獅子」ということで、前シテが老人、後シテが赤と白の獅子が二体となります。

より一層、かぶきの「連獅子」近い形です。

前半は旅の僧が石橋を渡ろうとするのを止められ、由来を聞かされます。

その後、間狂言の仙人が出てまた由来を語ります。

そして、紅白の牡丹の花のついた一疊台が二台運び込まれて後半へと進みます。

「乱序」という独特な囃子が奏されます。

清涼山の独特の雰囲気を現しているといわれています。

見方によっては、笛、小鼓、大鼓、太鼓が勝手に演奏しているように見えます。

能ってある面、ご勝手にな芸術で、それぞれの職分(シテ方やワキ方、狂言方、囃子方)がご勝手にやってらっしゃるような印象が受けるのです。

でもその違和感の中の調和が素晴らしい。

異質の中に見出す透明感のある部分が気持ちいのです。

囃子方の掛け声で謡が聞こえなかったりイライラすることもあるのですが、まぁ見る方も大揚に構えて、そのあたりを探りながら楽しみたいものです。

「石橋」の獅子は威厳重量感の中に軽快さを併せ持って、豪快で躍動感があり可愛らしさもある楽しいものです。

歌舞伎の毛振りのような所作はありませんが、それを思わせる振りはあります。

でもそれが大層にならずに形として美しく可愛らしいのです。

「石橋」本当に楽しい能です。

大学を卒業してから能役者になった永島(古川)充師のこれからの充実を祈らずにはいられません。

ほんとうに充実した五時間を過ごさせてもらいました。

能を見るのは久しぶりのことで、期待感でいっぱいでした。

開演前に切戸口(臆病口・能台上手後方にある小さい出入り口)が開き、切り火が切られます。

銭形平次が出かける前に、おかみさんが火打石をカチカチやるやつです。

そうして清められた能舞台全体が神聖な場所なんですね。

そしてはじめは

観世宗家 観世清和師の素謡「神歌」これは能で演じる場合は「翁」となるものです。

これがあったから、切り火が切られたのかもしれません。

続いて 永島忠侈師がシテを勤められる「江口」。

江口の君と西行法師の歌のやり取りを題材と能です。

旅の僧が江口の旧跡を訪ねると江口の君の幽霊が出てきて昔語りをする。

後では、その江口の君は実は普賢菩薩であったというものです。

優雅で贅沢な時間が流れて行きました。

なんなのでしょうね、後に残る爽快感は。

いくつかの仕舞(能の一部分を舞う)や狂言「川上」をはさんで、おしまいに能「石橋(しゃっきょう)」が上演されました。

こちらは、白獅子を観世喜正師が勤められ、大学のクラブの後輩で現在は九皐会のシテ方として活躍されている古川充師が前シテの老人と赤獅子を勤められました。

今回の会で、古川師は永島師の後継者となることに決まり、この演目において「永島充」となられました。

歌舞伎の襲名とは少し違う、家の後継ということでしょうか。

能楽は家というものを非常に大切にするという印象があります。

「石橋」はご存知のように歌舞伎の「石橋物」(連獅子や鏡獅子など)の元になった作品です。

今回は小書(特殊演出)「大獅子」ということで、前シテが老人、後シテが赤と白の獅子が二体となります。

より一層、かぶきの「連獅子」近い形です。

前半は旅の僧が石橋を渡ろうとするのを止められ、由来を聞かされます。

その後、間狂言の仙人が出てまた由来を語ります。

そして、紅白の牡丹の花のついた一疊台が二台運び込まれて後半へと進みます。

「乱序」という独特な囃子が奏されます。

清涼山の独特の雰囲気を現しているといわれています。

見方によっては、笛、小鼓、大鼓、太鼓が勝手に演奏しているように見えます。

能ってある面、ご勝手にな芸術で、それぞれの職分(シテ方やワキ方、狂言方、囃子方)がご勝手にやってらっしゃるような印象が受けるのです。

でもその違和感の中の調和が素晴らしい。

異質の中に見出す透明感のある部分が気持ちいのです。

囃子方の掛け声で謡が聞こえなかったりイライラすることもあるのですが、まぁ見る方も大揚に構えて、そのあたりを探りながら楽しみたいものです。

「石橋」の獅子は威厳重量感の中に軽快さを併せ持って、豪快で躍動感があり可愛らしさもある楽しいものです。

歌舞伎の毛振りのような所作はありませんが、それを思わせる振りはあります。

でもそれが大層にならずに形として美しく可愛らしいのです。

「石橋」本当に楽しい能です。

大学を卒業してから能役者になった永島(古川)充師のこれからの充実を祈らずにはいられません。

ほんとうに充実した五時間を過ごさせてもらいました。