バンドの都合により、日程が変更になりましたが、下記のように決定しました。

なんとワークショップも行われます。

以下公演およびワークショップ情報です。…ハーモニーフィールズサイトより

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

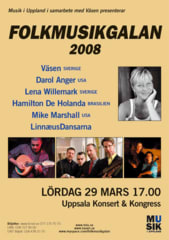

大阪公演世界一周音楽の旅シリーズ26

アッレ・メッレル・バンド -- 異文化のアマルガム --

4大陸の民族音楽が拮抗、融合。スウェーデン発、21世紀の混血音楽

会場:ザ・フェニックスホール

大阪市北区西天満4-15-10 TEL:06-6363-0311

(梅田新道・東南角 あいおいニッセイ同和損保フェニックスタワー内)

日時:2011年2月22日(火) OPEN 18:30/Start 19:00

料金:一般 4,000円 全席指定/学生 1,000円(限定数)全席指定

チケット

【ハーモニーフィールズ予約】 (※学生券はお取り扱いしていません。)

» インターネット予約フォーム TEL:072-774-8838

【一般予約】

» ザ・フェニックスホールチケットセンター TEL:06-6363-7999

※ハーモニーフィールズ予約特典…先着100名様にプロモーションDVDをプレゼント!

» インターネット予約はこちら

但し、ハーモニーフィールズ予約以外(ザ・フェニックスホールチケットセンター、チケットぴあ・ローソンチケット)は、 上記の予約特典はございません。ご注意ください。

ワークショップ 『Swedish meets World Music』

リーダーのアレ・メッレルとマグヌス・スティンエルドムを中心にスウェーデンの伝統音楽のワークショップを行います。 スウェーデンにはポルスカという今にも踊りたくなる 独特な3拍子があります。弦楽器を中心にご自分の楽器で参加できます。 最後に“スウェーデン音楽”と“世界の音楽”が見事に融合する魔法の様な瞬間を少しだけ見て頂きます。

会場:ザ・フェニックスホール リハーサル室

日時:2011年2月20日(日)17:00~19:00

参加条件:2/22の ザ・フェニックスホール公演のチケットをお持ちの方対象。

(チケットお持ちでない方は、3000円)

※ある程度楽器が演奏できる方(技術的なワークショップではありませんのでお気軽に)

※楽器は各自ご持参ください

(参加の難しい楽器もございますので 事前にご登録頂きます)

お申込み方法

定員30名(先着順)

下記宛てに 必要事項を、メールまたは お電話にてお申し込みください。

(株)ハーモニーフィールズ

Email: info@harmony-fields.com

TEL: 072-774-8838 / FAX: 072-757-4134

1.氏名(フリガナ) 2.ご住所 3.お電話番号

4.参加希望楽器 5. 2/22のチケット(有 or 無)

なんとワークショップも行われます。

以下公演およびワークショップ情報です。…ハーモニーフィールズサイトより

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

大阪公演世界一周音楽の旅シリーズ26

アッレ・メッレル・バンド -- 異文化のアマルガム --

4大陸の民族音楽が拮抗、融合。スウェーデン発、21世紀の混血音楽

会場:ザ・フェニックスホール

大阪市北区西天満4-15-10 TEL:06-6363-0311

(梅田新道・東南角 あいおいニッセイ同和損保フェニックスタワー内)

日時:2011年2月22日(火) OPEN 18:30/Start 19:00

料金:一般 4,000円 全席指定/学生 1,000円(限定数)全席指定

チケット

【ハーモニーフィールズ予約】 (※学生券はお取り扱いしていません。)

» インターネット予約フォーム TEL:072-774-8838

【一般予約】

» ザ・フェニックスホールチケットセンター TEL:06-6363-7999

※ハーモニーフィールズ予約特典…先着100名様にプロモーションDVDをプレゼント!

» インターネット予約はこちら

但し、ハーモニーフィールズ予約以外(ザ・フェニックスホールチケットセンター、チケットぴあ・ローソンチケット)は、 上記の予約特典はございません。ご注意ください。

ワークショップ 『Swedish meets World Music』

リーダーのアレ・メッレルとマグヌス・スティンエルドムを中心にスウェーデンの伝統音楽のワークショップを行います。 スウェーデンにはポルスカという今にも踊りたくなる 独特な3拍子があります。弦楽器を中心にご自分の楽器で参加できます。 最後に“スウェーデン音楽”と“世界の音楽”が見事に融合する魔法の様な瞬間を少しだけ見て頂きます。

会場:ザ・フェニックスホール リハーサル室

日時:2011年2月20日(日)17:00~19:00

参加条件:2/22の ザ・フェニックスホール公演のチケットをお持ちの方対象。

(チケットお持ちでない方は、3000円)

※ある程度楽器が演奏できる方(技術的なワークショップではありませんのでお気軽に)

※楽器は各自ご持参ください

(参加の難しい楽器もございますので 事前にご登録頂きます)

お申込み方法

定員30名(先着順)

下記宛てに 必要事項を、メールまたは お電話にてお申し込みください。

(株)ハーモニーフィールズ

Email: info@harmony-fields.com

TEL: 072-774-8838 / FAX: 072-757-4134

1.氏名(フリガナ) 2.ご住所 3.お電話番号

4.参加希望楽器 5. 2/22のチケット(有 or 無)

アレ・メッレル・バンド東京公演の電話予約が明後日(16日)に迫りました。

アレ・メッレル・バンド東京公演の電話予約が明後日(16日)に迫りました。