上州横川あたりを散歩しての帰り多胡碑(たごひ)を見ました。

日本の三大古碑(多賀城碑、那須国造碑とここ)。1300年まえのものです。

群馬県多野郡吉井町御門(現高崎市)、利根川水系鏑川の多胡橋のあたり。

史跡多胡碑。御門氏子中という石柱が立っています。氏子?・・・神社ではないようです。

御門(みかど)とは郡衙(グンガ・・・地方事務所)の建物こと。いつの間にか集落名になりました。

ガラス張りの覆堂です。この中に収められています。

ガラス越しに写真を撮りました。高さ125cm、横60cm、奥行き60cm。笠石は高さ25cm、88cm角。底石は損傷が激しいのかコンクリートで補修されている。牛伏砂岩。6行80文字。V字溝彫(薬研彫)。楷書体。状態はしっかりとしていて写真では撮れていませんが肉眼ではよく見えます。

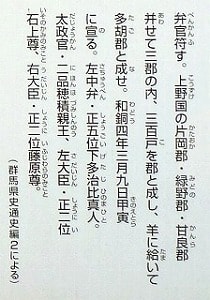

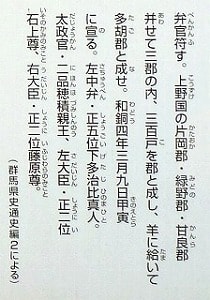

覆堂の横に説明板があり拓本と読み方が書いてあります。

覆堂の横に説明板があり拓本と読み方が書いてあります。

弁官(地方公共団体を管掌する中央官庁)符す(命令する)。

あとの説明は・・・ここらへんの3郡のうちを少し分けて新しい多胡郡というのを新設して羊に給うよ・・・和銅4年(711年)のことです。いろいろお偉いさんの名前が連署してあります。

羊・・・は羊さんという名前の人でヨソモノであろう・・・たぶん渡来人であろう・・・というのが定説のようです。胡とは中国では西方(中央アジア)の異国のことをいったようです(胡人、胡麻、胡桃、胡弓)。埼玉県高麗の里に渡来人1799人が集団移住したのが716年、同じ時代ですからナットクできる説です。

いつの時代になぜこんな政令みたいなモノをわざわざ石碑にして建立したのか誰も立証できる人はいません。いままでの既得権益を割いて新住民を入植させようとするためこんな大げさなものが必要だったのではないでしょうか。律令政権の衰退とともに消えてしまい、そのご1509年連歌師の文に見られるそうで、そのころどこからか見つけられて再建されたと推定されます。損傷、風化がなく状態がいいようで土中にでも埋まっていたのでしょうか。そのご太平洋戦争の敗戦後、占領軍の接収を恐れてか一時文部省の通達で桑畑に埋められて時期があったようです。占領軍イコール略奪と想定したのでしょう。

何の変哲もない役所の通達みたいなものですが1300年前の文字であると考えるとロマンですね。

日本の三大古碑(多賀城碑、那須国造碑とここ)。1300年まえのものです。

群馬県多野郡吉井町御門(現高崎市)、利根川水系鏑川の多胡橋のあたり。

史跡多胡碑。御門氏子中という石柱が立っています。氏子?・・・神社ではないようです。

御門(みかど)とは郡衙(グンガ・・・地方事務所)の建物こと。いつの間にか集落名になりました。

ガラス張りの覆堂です。この中に収められています。

ガラス越しに写真を撮りました。高さ125cm、横60cm、奥行き60cm。笠石は高さ25cm、88cm角。底石は損傷が激しいのかコンクリートで補修されている。牛伏砂岩。6行80文字。V字溝彫(薬研彫)。楷書体。状態はしっかりとしていて写真では撮れていませんが肉眼ではよく見えます。

覆堂の横に説明板があり拓本と読み方が書いてあります。

覆堂の横に説明板があり拓本と読み方が書いてあります。

弁官(地方公共団体を管掌する中央官庁)符す(命令する)。

あとの説明は・・・ここらへんの3郡のうちを少し分けて新しい多胡郡というのを新設して羊に給うよ・・・和銅4年(711年)のことです。いろいろお偉いさんの名前が連署してあります。

羊・・・は羊さんという名前の人でヨソモノであろう・・・たぶん渡来人であろう・・・というのが定説のようです。胡とは中国では西方(中央アジア)の異国のことをいったようです(胡人、胡麻、胡桃、胡弓)。埼玉県高麗の里に渡来人1799人が集団移住したのが716年、同じ時代ですからナットクできる説です。

いつの時代になぜこんな政令みたいなモノをわざわざ石碑にして建立したのか誰も立証できる人はいません。いままでの既得権益を割いて新住民を入植させようとするためこんな大げさなものが必要だったのではないでしょうか。律令政権の衰退とともに消えてしまい、そのご1509年連歌師の文に見られるそうで、そのころどこからか見つけられて再建されたと推定されます。損傷、風化がなく状態がいいようで土中にでも埋まっていたのでしょうか。そのご太平洋戦争の敗戦後、占領軍の接収を恐れてか一時文部省の通達で桑畑に埋められて時期があったようです。占領軍イコール略奪と想定したのでしょう。

何の変哲もない役所の通達みたいなものですが1300年前の文字であると考えるとロマンですね。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます