夏の思い出です。

信州伊那谷から登る木曾駒ヶ岳(2956m)のロープウエイの終点、千畳敷(2610m)です。

このトリカブトは少し大型で80cm近くあったように覚えています。普通は50cmもありません。平地ではほとんど見られませんが山の中に入ると割合と見られます。ある山中の集落の家の宅地で花壇にいっぱい咲いてました。

猛毒です。アイヌは毒矢にしました。サスペンス小説の小道具にも使われますが、実際の犯罪にも使われています。ニリンソウに似た葉は美味しそうです。

千畳敷カール(氷河の削り跡)です。正面は宝剣岳(2931m)。麓の大駐車場あたりで860m。下界とは12~3度の温度の違いがあります。ロープウエイで昇れますからワンピースとハイヒールで震えている人もいます。年中無休ですから厳寒に軽装で上がって来る人もいるそうです。まぁっ!イイカッ!

千畳敷カール(氷河の削り跡)です。正面は宝剣岳(2931m)。麓の大駐車場あたりで860m。下界とは12~3度の温度の違いがあります。ロープウエイで昇れますからワンピースとハイヒールで震えている人もいます。年中無休ですから厳寒に軽装で上がって来る人もいるそうです。まぁっ!イイカッ!

例によってスケッチです。下のイラストはトリカブトを入れて後から描きました。

どちらも自己満足してます。

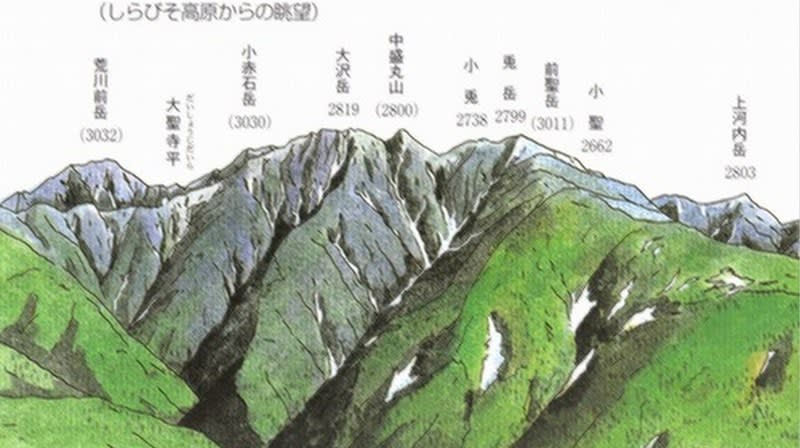

信州伊那と木曾の谷の間に聳え立つ中央アルプスと言われる山塊です。何故かこのアルプスという呼称は「南アルプス市」というラブホみたいな行政名ができてからキライになりました。山の神様に対する冒涜です。「アルプス」という呼び名はあくまでも「マガイ(紛い)」「モドキ(疑き)」なのです。南アルプス市のみなさん、ゴメンナサイ。

ちなみに伊那の人は木曾駒ヶ岳と呼びません。西駒ヶ岳と呼びます。

雷鳥の話。かつて1960年代までは西駒ヶ岳一帯には雷鳥が生息していました。それが1976年に信州大の調査団が調査したところ1羽も確認できなかったようです。つまり絶滅です。1967年架設されたロープウエイが影響しているのではないかといわれてますが確証はありません。年間300万人とも言われる観光客、下界の家畜の疫病菌(1968年ごろに流行した鶏のニューカッスル病説)やお弁当の残りの廃棄、排泄物、マウンテンドッグなどと称して愛犬同伴登山などもありますが何が原因かは私にはわかりません。

ちなみに雷鳥は妙高、立山、剣岳、白馬岳から乗鞍岳までの北アルプスライン、北だけを中心とした南アルプスのみに生息しています。かつては加賀の白山、八ヶ岳にも生息していたが中央アルプスと同じように絶滅しました。雷鳥についての記述は武田文男著「山で死なないために」朝日文庫を参考にしています。

イラストに見える千畳敷のお花畑の周回道路、宝剣岳の右肩に上がる道も左肩に上がる道もトラ縄でがっちりガードされています。山上の花や鳥は人間には極端に弱いのです。

アクセス、JR飯田線駒ヶ根駅、中央高速道駒ヶ根IC,菅の台駐車場、しラビ平ケーブル駅、千畳敷ケーブル駅。

信州伊那谷から登る木曾駒ヶ岳(2956m)のロープウエイの終点、千畳敷(2610m)です。

ハクサントリカブト・・・キンポウゲ系。(写真は銀鉛、コンカメ)

このトリカブトは少し大型で80cm近くあったように覚えています。普通は50cmもありません。平地ではほとんど見られませんが山の中に入ると割合と見られます。ある山中の集落の家の宅地で花壇にいっぱい咲いてました。

猛毒です。アイヌは毒矢にしました。サスペンス小説の小道具にも使われますが、実際の犯罪にも使われています。ニリンソウに似た葉は美味しそうです。

千畳敷カール(氷河の削り跡)です。正面は宝剣岳(2931m)。麓の大駐車場あたりで860m。下界とは12~3度の温度の違いがあります。ロープウエイで昇れますからワンピースとハイヒールで震えている人もいます。年中無休ですから厳寒に軽装で上がって来る人もいるそうです。まぁっ!イイカッ!

千畳敷カール(氷河の削り跡)です。正面は宝剣岳(2931m)。麓の大駐車場あたりで860m。下界とは12~3度の温度の違いがあります。ロープウエイで昇れますからワンピースとハイヒールで震えている人もいます。年中無休ですから厳寒に軽装で上がって来る人もいるそうです。まぁっ!イイカッ!例によってスケッチです。下のイラストはトリカブトを入れて後から描きました。

どちらも自己満足してます。

トリカブトと宝剣岳。コバイケソウもキンポウゲもキスゲも見られます。

信州伊那と木曾の谷の間に聳え立つ中央アルプスと言われる山塊です。何故かこのアルプスという呼称は「南アルプス市」というラブホみたいな行政名ができてからキライになりました。山の神様に対する冒涜です。「アルプス」という呼び名はあくまでも「マガイ(紛い)」「モドキ(疑き)」なのです。南アルプス市のみなさん、ゴメンナサイ。

ちなみに伊那の人は木曾駒ヶ岳と呼びません。西駒ヶ岳と呼びます。

雷鳥の話。かつて1960年代までは西駒ヶ岳一帯には雷鳥が生息していました。それが1976年に信州大の調査団が調査したところ1羽も確認できなかったようです。つまり絶滅です。1967年架設されたロープウエイが影響しているのではないかといわれてますが確証はありません。年間300万人とも言われる観光客、下界の家畜の疫病菌(1968年ごろに流行した鶏のニューカッスル病説)やお弁当の残りの廃棄、排泄物、マウンテンドッグなどと称して愛犬同伴登山などもありますが何が原因かは私にはわかりません。

ちなみに雷鳥は妙高、立山、剣岳、白馬岳から乗鞍岳までの北アルプスライン、北だけを中心とした南アルプスのみに生息しています。かつては加賀の白山、八ヶ岳にも生息していたが中央アルプスと同じように絶滅しました。雷鳥についての記述は武田文男著「山で死なないために」朝日文庫を参考にしています。

イラストに見える千畳敷のお花畑の周回道路、宝剣岳の右肩に上がる道も左肩に上がる道もトラ縄でがっちりガードされています。山上の花や鳥は人間には極端に弱いのです。

アクセス、JR飯田線駒ヶ根駅、中央高速道駒ヶ根IC,菅の台駐車場、しラビ平ケーブル駅、千畳敷ケーブル駅。

小渋川を遡行して広川原へ、尾根に取り付いて大聖寺平経由で登ったようですが記述があいまいです。何しろ地図も無い時代です。通訳もいません。ただただ、そのタフさに感心します。

小渋川を遡行して広川原へ、尾根に取り付いて大聖寺平経由で登ったようですが記述があいまいです。何しろ地図も無い時代です。通訳もいません。ただただ、そのタフさに感心します。