9月18日、埼玉から谷間を抜け峠を越えて長野県小海町東馬流(ひがしまながし)にやってきました。小海町は人口5000人、千曲川沿いの小さな町です。小海という名前は知らなくてもJR小海線(最高標高地点1375mを走る高原列車)でご存知のかたが多いのかもしれません。

東馬流・・・明治17年(1884年)、日本最後の百姓一揆ともいえる秩父事件、その騒動の主体秩父困民党が瓦解、一部が秩父から信州佐久に移動、国の軍隊と衝突、鎮圧された歴史の地です。

千曲川の右岸、車のすれ違いもやっとな旧道の小さな集落にある東馬流集会所。秩父事件東馬流の戦いの死者の墓を訪れる人のための駐車スペースがありました。戦死者の墓、民間犠牲者井出ジャウさんの供養祠、困民党が本陣にした井出家の道案内地図が記されています。ここからは小型車の通過も難しい隘路です。

「秩父暴徒戦死者之墓」と書かれた大きな墓石です。

秩父騒動が秩父の谷で瓦解したあと、同志を率いて信州に移動した秩父困民党参謀長菊池寛平の孫たちが戦死者の霊を弔うために事件50周年の昭和8年(1933年)に建立したものです。

「暴徒」と記されています。昭和8年の日本の状況下では「暴徒」という表現にせざるを得なかったものと思われます。それでも死者の霊を弔い、この事件を風化させないために祈念碑を建立した菊池家の人たちの心情に感動します。

右側に小海町教育委員によって「秩父事件戦死者の墓」と書かれた丁寧な解説板(1980年)があります。そこには暴徒という語句はありません。

諏訪神社の左を少し登っていくとこの事件で避難中に流れ弾に中って死亡した井出ジャウ(30歳)の供養祠があります。

諏訪神社の左を少し登っていくとこの事件で避難中に流れ弾に中って死亡した井出ジャウ(30歳)の供養祠があります。

帝国憲法もできていない明治17年(1884年)起きた秩父事件とは何だったのでしょう。

機会あるたびに事件の舞台になった秩父の風布、粥仁田峠、下吉田椋神社、石間、半納、上吉田塚越、矢久峠・・・と尋ねてきました。事件については下記の過去ログをご覧ください。

2008年11月8日・・・秩父路を行く・・・椋神社・・・秩父事件の原点

事件は明治初期の急速な近代化、軍事力強化などのためのデフレ政策、ヨーロッパの生糸市場の大暴落で農村経済が疲弊、破壊されたことから起こります。生糸が半値に下落、民間金融(高利貸し)の金利が3倍に暴騰したといわれます。

秩父の農民たちは債務の凍結、雑税の軽減、学校費の凍結など請願しますが国会もない時代ですから陳情は機能しません。失うものは何もないという状況に陥った農民と当時の自由民権運動と相乗して暴動にエスカレートしていったと考えられます。

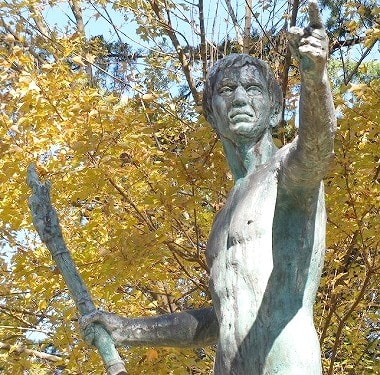

秩父困民党には信州佐久の北相木村から参加した菊池寛平という男がいました。富農の菊池家に養子入り、岩村田で代言人(今でいう弁護士)をつとめていたといいます。秩父困民党の総理田代栄助に見込まれて参謀長に抜擢されます(自薦ともいわれる)。

略奪、女犯、飲酒、放火、命令違反など禁じた軍律5か条を起案したのはこの男だといいますからタダモノではありません。

暴動の集団は郡役所、高利貸しの家など襲い証文の破棄、打ち壊しなどを行います。鎮圧のために警官隊、軍隊が出動、組織され訓練され村田銃を持った軍隊ですから火縄銃、刀、槍の烏合の衆では戦いになりません。11月1日に始まった衝突は3日で終了、4日上吉田塚越で残党が菊池寛平を新リーダーとして信州に進出を決めます。矢久峠を越えるときは150人、十石峠を越えるときは300人、東馬流では400人だったといいます。半ば脅かして参加させたのかシンパサイザーが集まったかどうかはわかりません。ただ秩父困民党には人を集める何かがあり集まった人たちにも切迫した何かがあったのです。悲しいことに組織化されていない烏合の衆です。戦いというよりデモ隊の衝突です。村田銃でポンポンやられ四散したのではないでしょうか。数100人の戦いにしては死者が14人、兵隊さんも民です。ほんとうに狙って鉄砲を撃ってたかわかりません。

事件後、北相木村では160人、南相木村では230人が罰金刑をうけたといいますから参加者は多かったのでしょう。

東馬流の衝突で斃れた14人のうち佐久の人4名、警官1名。引取り手のない9名の死体は筵をかけられ埋められたそうです。50年後「暴徒」という名前ながら墓石が建てられ、90年後「暴徒」という名前がはずされた説明板が立てられました。

大勢の集団ですからもちろん打ち壊し略奪、巡査殺しもあり、暴徒、凶賊という見方も当然です。

ただ当時の農村経済の状況を考えると起こるべくして起こった事件かもしれません。

請願が受け入れられず勝算なき暴動に走った農民の行動は民意の政治を求めて投げ込んだ一石かもしれません。

菊池寛平は東馬流の衝突のあといずこかに逃走、欠席裁判で死刑判決、そのご潜伏中に逮捕、かずかずの迷宮入り強盗事件を自分だといいはり裁判を混乱させ死刑は恩赦、余罪で無期懲役になり北海道樺戸刑務所に。1905年恩赦で出獄、北相木村に大手を振って帰郷。村びとは「寛平様」と敬ったといいます。

《蛇足》120年余のむかし、わたしの住んでいる埼玉で起こった事件、事件は飛び火してわたしの生まれた信州に。むかしのこの負の歴史遺産を尋ねて新しきものに生かす材料になったらいいなあ。そんなことを考えたわけです。

でも長々クドクドとなりました。話を簡潔にまとめるって難しいのです。

※この稿を起こすにあたって参考にした資料。

★オコジョさんのブログ→秩父事件 信州の秩父困民党の痕跡 1

★オコジョさんのブログ→秩父事件 信州の秩父困民党の痕跡 2

★東馬流・・・井出家(本陣跡)の門前にあった小冊子「佐久からみた秩父事件」

★八千穂夏期大学実行委員会編「秩父事件<佐久戦争>」(銀河書房1984年刊)

★井出孫六著「秩父困民党群像」(新人物往来社2005年新装版、初版は1973年)

★秩父事件研究顕彰協議会編「秩父事件」(新日本出版会2004年刊)

★内田康夫著「菊池伝説殺人事件」(角川書店1991年刊)

★TBSドラマ『菊池伝説殺人事件』の菊池貫平像、秩父事件像に抗議する

★こんにちは・・・古い古いブログに訪問いただいてありがとうございます。「いいね」にクリックしていただければ幸いに存じます。

東馬流・・・明治17年(1884年)、日本最後の百姓一揆ともいえる秩父事件、その騒動の主体秩父困民党が瓦解、一部が秩父から信州佐久に移動、国の軍隊と衝突、鎮圧された歴史の地です。

東馬流の中心部に事件のとき本陣にされたという井出直太郎の屋敷があります。

「秩父事件本陣跡」という看板を掲げています。門前にパンフレット、記帳簿などが置かれていました。

「秩父事件本陣跡」という看板を掲げています。門前にパンフレット、記帳簿などが置かれていました。

千曲川の右岸、車のすれ違いもやっとな旧道の小さな集落にある東馬流集会所。秩父事件東馬流の戦いの死者の墓を訪れる人のための駐車スペースがありました。戦死者の墓、民間犠牲者井出ジャウさんの供養祠、困民党が本陣にした井出家の道案内地図が記されています。ここからは小型車の通過も難しい隘路です。

丁寧な案内地図です。東馬流の人たちがこの事件をどう考えているかわかるような気がします。

集会場から小道を歩いていくと一本ホームの無人駅「東馬流駅」に出ました。

キハ110系気動車が到着。

ホームの上から諏訪神社の鳥居が見えます。秩父事件戦死者の墓は鳥居の前です。

集会場から小道を歩いていくと一本ホームの無人駅「東馬流駅」に出ました。

キハ110系気動車が到着。

ホームの上から諏訪神社の鳥居が見えます。秩父事件戦死者の墓は鳥居の前です。

「秩父暴徒戦死者之墓」と書かれた大きな墓石です。

秩父騒動が秩父の谷で瓦解したあと、同志を率いて信州に移動した秩父困民党参謀長菊池寛平の孫たちが戦死者の霊を弔うために事件50周年の昭和8年(1933年)に建立したものです。

「暴徒」と記されています。昭和8年の日本の状況下では「暴徒」という表現にせざるを得なかったものと思われます。それでも死者の霊を弔い、この事件を風化させないために祈念碑を建立した菊池家の人たちの心情に感動します。

右側に小海町教育委員によって「秩父事件戦死者の墓」と書かれた丁寧な解説板(1980年)があります。そこには暴徒という語句はありません。

墓前に秋の花が供えられています。

諏訪神社の左を少し登っていくとこの事件で避難中に流れ弾に中って死亡した井出ジャウ(30歳)の供養祠があります。

諏訪神社の左を少し登っていくとこの事件で避難中に流れ弾に中って死亡した井出ジャウ(30歳)の供養祠があります。帝国憲法もできていない明治17年(1884年)起きた秩父事件とは何だったのでしょう。

機会あるたびに事件の舞台になった秩父の風布、粥仁田峠、下吉田椋神社、石間、半納、上吉田塚越、矢久峠・・・と尋ねてきました。事件については下記の過去ログをご覧ください。

2008年11月8日・・・秩父路を行く・・・椋神社・・・秩父事件の原点

事件は明治初期の急速な近代化、軍事力強化などのためのデフレ政策、ヨーロッパの生糸市場の大暴落で農村経済が疲弊、破壊されたことから起こります。生糸が半値に下落、民間金融(高利貸し)の金利が3倍に暴騰したといわれます。

秩父の農民たちは債務の凍結、雑税の軽減、学校費の凍結など請願しますが国会もない時代ですから陳情は機能しません。失うものは何もないという状況に陥った農民と当時の自由民権運動と相乗して暴動にエスカレートしていったと考えられます。

秩父困民党には信州佐久の北相木村から参加した菊池寛平という男がいました。富農の菊池家に養子入り、岩村田で代言人(今でいう弁護士)をつとめていたといいます。秩父困民党の総理田代栄助に見込まれて参謀長に抜擢されます(自薦ともいわれる)。

略奪、女犯、飲酒、放火、命令違反など禁じた軍律5か条を起案したのはこの男だといいますからタダモノではありません。

暴動の集団は郡役所、高利貸しの家など襲い証文の破棄、打ち壊しなどを行います。鎮圧のために警官隊、軍隊が出動、組織され訓練され村田銃を持った軍隊ですから火縄銃、刀、槍の烏合の衆では戦いになりません。11月1日に始まった衝突は3日で終了、4日上吉田塚越で残党が菊池寛平を新リーダーとして信州に進出を決めます。矢久峠を越えるときは150人、十石峠を越えるときは300人、東馬流では400人だったといいます。半ば脅かして参加させたのかシンパサイザーが集まったかどうかはわかりません。ただ秩父困民党には人を集める何かがあり集まった人たちにも切迫した何かがあったのです。悲しいことに組織化されていない烏合の衆です。戦いというよりデモ隊の衝突です。村田銃でポンポンやられ四散したのではないでしょうか。数100人の戦いにしては死者が14人、兵隊さんも民です。ほんとうに狙って鉄砲を撃ってたかわかりません。

事件後、北相木村では160人、南相木村では230人が罰金刑をうけたといいますから参加者は多かったのでしょう。

東馬流の衝突で斃れた14人のうち佐久の人4名、警官1名。引取り手のない9名の死体は筵をかけられ埋められたそうです。50年後「暴徒」という名前ながら墓石が建てられ、90年後「暴徒」という名前がはずされた説明板が立てられました。

大勢の集団ですからもちろん打ち壊し略奪、巡査殺しもあり、暴徒、凶賊という見方も当然です。

ただ当時の農村経済の状況を考えると起こるべくして起こった事件かもしれません。

請願が受け入れられず勝算なき暴動に走った農民の行動は民意の政治を求めて投げ込んだ一石かもしれません。

菊池寛平は東馬流の衝突のあといずこかに逃走、欠席裁判で死刑判決、そのご潜伏中に逮捕、かずかずの迷宮入り強盗事件を自分だといいはり裁判を混乱させ死刑は恩赦、余罪で無期懲役になり北海道樺戸刑務所に。1905年恩赦で出獄、北相木村に大手を振って帰郷。村びとは「寛平様」と敬ったといいます。

《蛇足》120年余のむかし、わたしの住んでいる埼玉で起こった事件、事件は飛び火してわたしの生まれた信州に。むかしのこの負の歴史遺産を尋ねて新しきものに生かす材料になったらいいなあ。そんなことを考えたわけです。

でも長々クドクドとなりました。話を簡潔にまとめるって難しいのです。

※この稿を起こすにあたって参考にした資料。

★オコジョさんのブログ→秩父事件 信州の秩父困民党の痕跡 1

★オコジョさんのブログ→秩父事件 信州の秩父困民党の痕跡 2

★東馬流・・・井出家(本陣跡)の門前にあった小冊子「佐久からみた秩父事件」

★八千穂夏期大学実行委員会編「秩父事件<佐久戦争>」(銀河書房1984年刊)

★井出孫六著「秩父困民党群像」(新人物往来社2005年新装版、初版は1973年)

★秩父事件研究顕彰協議会編「秩父事件」(新日本出版会2004年刊)

★内田康夫著「菊池伝説殺人事件」(角川書店1991年刊)

★TBSドラマ『菊池伝説殺人事件』の菊池貫平像、秩父事件像に抗議する

戦いが始まったという千曲川の畔、村の外れの天狗岩。

★こんにちは・・・古い古いブログに訪問いただいてありがとうございます。「いいね」にクリックしていただければ幸いに存じます。

※コメント欄オープンしています。

・URL無記入のコメントは削除します。

・URL無記入のコメントは削除します。

館長さんに秩父事件の背景、農山村の生活と経済について説明してもらいました。

館長さんに秩父事件の背景、農山村の生活と経済について説明してもらいました。