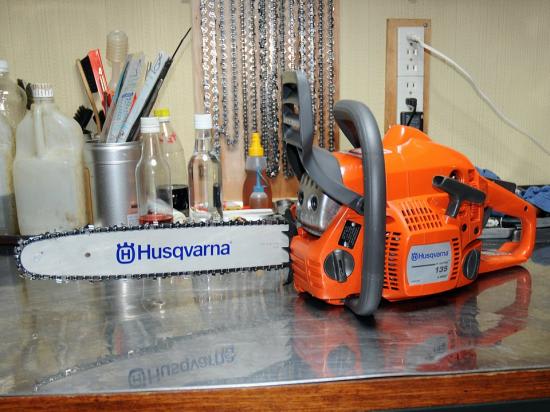

今年の3月頃からG5001HPの導入を考えて居たのですが、思わぬ掘り出し物を入手。

秋には新品の購入を考えていたのでかなり嬉しい。(機械屋さんゴメンナサイ)

このチェンソー、整備後に気がついたのですがスパイクが付いていないので薪作り用と思われます。

☆G5001HPとG3711H

サンナナは後ろ側に有るので遠近はありますが、50Cmバーが付いている事もあり大きく見えます。

まずはエンジンをかける前に各部の点検整備。外観はとても綺麗。

☆スパークプラグ

指定のプラグはBPM8Yでかなりのくすぶり気味。

電極の消耗はないのでサンドブラスト式のプラグクリーナーでクリーニング。

先日気がついたのですが、サンドブラスト式を使った場合、チェンソー等のプラグは

中心電極の奥が狭いのでエアーで吹いても飛ばない砂が残る事があります。(碍子の底部分)

ですから、碍子の奥をルーペで覗いて、砂が残っていないかチェックして

砂があったら縫い針で根気よくお掃除。

プラグに砂が残っていると、エンジンをかけた時に燃焼室に落ち、

排気ポートに噛んだりする事を想像すると怖いです。

☆エアクリーナー

エアクリーナーは吹き返しで内側にオイルを含んだ汚れがコッテリ。

此処はいつものマジックリンで綺麗に掃除して、洗浄後の水分はエアーで飛ばして新品同様。

写真で網の部分が茶色っぽく見えるのは粉状の切り屑の様で、洗浄後は真っ白になりました。

☆デコンプバルブ

デコンプバルブが変だなと思って触ったら緩んでおり、2回転位で外れてしまった。

赤い矢印が外したデコンプバルブで、着脱時は黒いゴムキャップを外します。

キャップを外したデコンプバルブは頭が青いのでハスクと共通部品でしょう。

此処は通常外す所ではないし、スパナ等では緩める事すら出来ないはずなので

使用中自然に緩んだと思われます。

デコンプ周りは特に異常もなく、バルブも綺麗な状態なのでそのまま取り付け。

村人は始動時にデコンプ使わないと思うんです。(ある事すら忘れているので)

初めてこいつを見て思ったのですが、デコンプを使う時は一旦圧縮がある所までゆっくり引いて、

それから普通に引くんですね、面倒くさい。(取説にも書いて有った)

輸出向けのG5000はデコンプ無しだし、こんなの使ってエンジンを始動する人って居るのだろうか?

※訂正

実際に使って見て、デコンプバルブの有りがたさを体感しました。

正しくデコンプバルブを使うと、力を入れる必要が無く楽にエンジンの始動が出来ます。

☆13mmディープソケット

デコンプバルブはノブが大きいので、脱着するには写真左の様な穴の奥が広い物が必要です。

もしディープソケットを購入する時は要注意。左はスナップオンのソケット。

とか書いたあと、付属のプラグレンチの、ガイドバーを締める側が13mmで使えるのに気がつく!

☆クラッチの取り外し

次にクラッチを外してポンプ周りの点検。

一度も外した事がないからなのか、ガイドバーが長くて高トルクが掛かったからなのか、

クラッチがものすごく堅く締まっていました。

.325-7Tのリムは消耗もほとんど無く当たりも均等なので良好。

クラッチドラムの下は綺麗で、オイルポンプ周りもゴミの侵入はない。

オイルポンプは当然の事ながら対策品の新型。

仕事で使うチェンソーはオイルポンプ周りにも切り屑が侵入するので、

シーズンオフの整備では毎年此処まで開けて清掃しています。

点検が終わったら組み立て。クランクシャフト周りはオイル分が無くカラカラの状態。

ウオームギヤのシャフトに当たる部分やクラッチドラムのニードルベアリングは

グリースをぬってから組み付けます。

ニードルベアリングはクラッチが繋がれば動かず、アイドリングの時だけしか

働いていないので分解時以外の給油は不要のようです。

☆エンジン内部

エンジン内部はプラグの穴から小さなライトを差し込んでシリンダと排気ポート当たりを点検。

それからマフラーを外してピストンとピストンリング辺りの点検。

品質の悪い混合オイルは使って居なかった様で、新品同様の綺麗な状態で一安心。

焼き付きやピストンリングの固着は排気ポート当たりから始まるので、此処が綺麗なら大丈夫。

マフラーを付けたら重要な部分の点検は終わり。

☆スターター

スターターを外すとクーリングファン周りは綺麗。

写真の矢印部分はロープの末端で、クーリングファンと干渉していた痕跡があるので

リールの溝に押し込む。(それが正しい端末処理と思われます)

スターターは雪中作業で水分が入るとゼンマイが凍るのでバラして点検しようと思ったがネジが外れず。

スターターは現在修理の途中なので、この話は又後ほど!

☆燃料フィルタ

すべて組んだら燃料とオイルの給油。

あまり使用時間は長くなかっただろうと思われるのに燃料フィルターの汚れが酷いので交換。

どうして短期間にフィルターがこんなに汚れたのだろうか?

オイルタンクも中をチェックして綺麗なのを確認後に給油。

キャブレターのミクスチャを標準値に調整し直したらガイドバーとソーチェンを付けて試運転。

エンジンは数回スターターを引いただけですんなりとスタート。

暖機運転をしてアイドリングを確認したら本体の点検整備は終了。

☆ガイドバー

付いて来たガイドバーはゼノアだがマルチマウントではないハスク規格の物。

ガイドバーにはまだ新品のクリヤー塗装が残っているが、切れないソーチェンで無理矢理

押しつけて切ったのか、クリヤー塗装の色が焼けて変わっているが問題なし。

。

付属のソーチェンはチビっておりメッキにも傷が入っているので土でもひいたのか。

タイストラップはすべてオレゴンの文字入りなので、これがオリジナルの1本目かも。

50Cmバーなんて使う事は無いと思うけれど、ソーチェンは1本位用意しておこうかな。

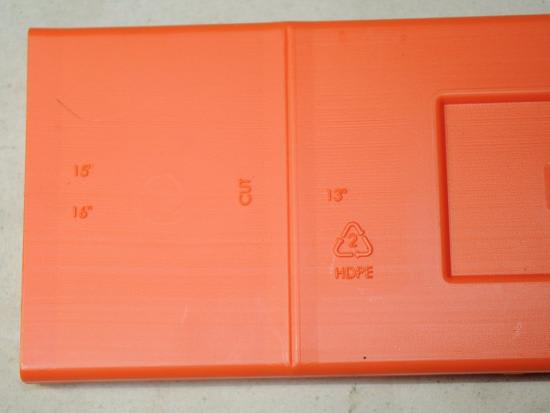

☆アジャスター

G5000系は何故かガイドバーマウントがハスク規格です。

もしかしたらG6200系も設計が古いのでハスク規格なのでしょうか?

写真のガイドバーはハスクの33Cmで、アジャスターはGZ3900の様な反転するとゼノア規格になる?

と言っても反転すると鉄板のカバーに当たるので出来ませんが。

と言う事はG5000系はハスクのガイドバーが使えると言う事になります。

前回サンナナに付いて来たガイドバーはゼノア規格専用の丸穴のガイドバーだったので

それ取り付け不可と言う事に成りますが殆どはマルチマウントの長穴タイプですね。

ガイドバー後端

試運転後は、もうこのガイドバーを使う事は無いので保管する為にオイルを拭き取ろうとして

危うく手を切る所でした。

この部分はソーチェンに叩かれてめくれが出た模様。

めくれをやすりで削ると叩かれて減った所がこんな感じ。

この状態から、前オーナーは一度もガイドバーを反転しないで使って居たと思われます。

☆ソーチェンの動き

写真は他のサイトから無断借用ですが、ソーチェンが緩いとこんな動きをするそうです。

この動きは先端でも同様で、確かに先端も同じ様な所が凹んできますね。

ソーチェンがガイドバーから外れる時は殆どがこの波打っている所から外れると思われます。

☆G5001HP 95VP仕様

次はガイドバーとソーチェンを95VP+33Cmに交換して試運転したらとりあえずの整備は終わり。

この仕様で松の間伐はパワーが余っているはずなので、後ほど部品を入手したら95VP+8Tリムと

PS3+7Tリム+スチール35Cmバーの仕様を試す予定です。

スチールのガイドバーは、簡単に曲がらない丈夫さが魅力。

この状態でオイルと燃料を抜いた重量の実測値はG3711H:5.3Kg・G5001HP:5.9Kgでした。

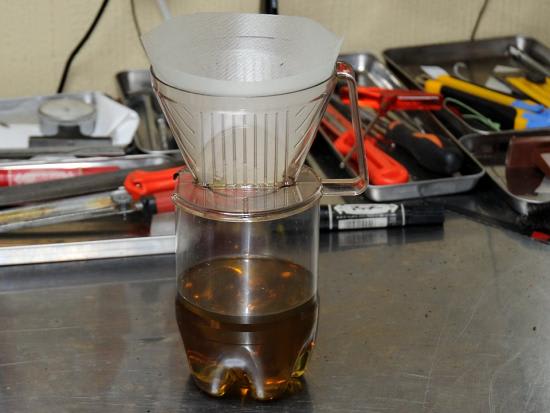

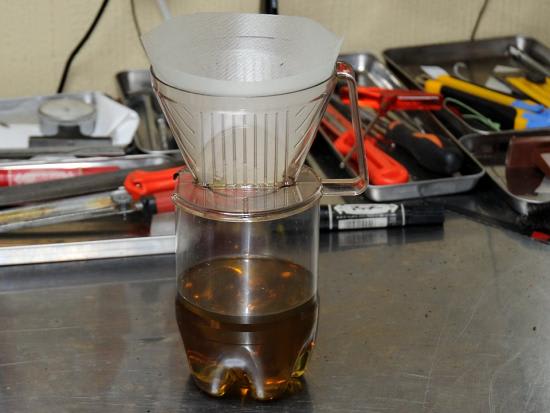

☆チェンオイル

しばらく使う予定もないので燃料とオイルは一旦抜き取る。

オイルタンクの中は綺麗な状態でしたが、やはりゴミが少し入り込んでいた様です。

ちょっと時間は掛かるけれど、コーヒーのフィルターでゴミを除去して再利用。

真冬の粘度が高い時期には暖かい部屋でないと落ちてこないかも知れませんが、通常の気温なら

コーヒーフィルターでもチェンオイルは濾過出来るんです。

☆濾過したチェンオイル

翌日の写真ですが、どんな小さなゴミも残さず綺麗なチェンオイルに成りました。

ゴミが入っているのが分かっているのにそのオイルを再利用するのは気分的に宜しくないので、

タンクから抜いてゴミの混じったオイルはこの様にして再生します。