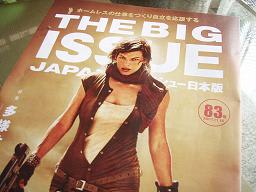

「いいもの、買ってきてあげたー♪」

帰宅した夫が得意そうにバッグからだしたのは・・・

『THE BIG ISSUE JAPAN』

前々から、週2大阪に出かける夫に頼んでいた‘お土産’です。

はんなさんのブログでこの雑誌を知って以来、見かけたら

買って来てくれるように頼んでいます。

この雑誌は、ホームレスの方の社会復帰に貢献することを

目指して、1991年イギリス・ロンドンではじまり数カ国で

発行されているそうです。

販売者は、最初10冊の雑誌を無料で受け取り、その売上

3000円を元手に140円原価の雑誌を今度は仕入れて

販売します。差額の利益を蓄え住居を得て自立することが

目標なのです。

アメリカでは以前からホームレスのみが販売できる新聞

(street newspaper)があっったそうですが、これを

事業として展開した人って、すごい!

日本では2003年大阪で日本版が発売され、今では

他の都市にも拡大しているようです。

まだ、手にとられたことのない方。・・・300円で記事も

興味深いものが沢山あります。

ぜひぜひ、見かけたら買ってみてください♪

(今回は特に表紙とインタヴュー記事が『5th エレメント』

以来、大好きなミラ・ジョヴォヴィッチ・・・

表紙裏にはコンテンツと併記で、『ビッグイシュー行動規範』が

表記されています。

― この雑誌の販売員さんは、公共的に迷惑にならないように

配慮しながらの販売行為で真面目にお仕事をしてるんだなぁ。

こんないい雑誌を気軽に買って、読んで、間違いなく(ほかに

流用されたり、搾取されることなく)真面目なホームレスの

方のお役に立てるなんて・・・

これからも、出来る限り購読したいと思う雑誌です。