先週から、電気自動車(EV)に関する記事を二本書いた。

私が一番残念だったのは、コメント欄がEVの可能性を否定する反論コメントで埋まったことだ。

電気自動車は意外と早く普及する

電気自動車が普及する未来-どこにどう普及するか4つの仮説

ガソリン車を作ってるとか石油メジャーにお勤めとか、EVが普及してもらっては困る人たちの反論なら分かる。

しかし、それ以外の人も「現行機能でEVがガソリン車に勝っているところは何もないから」などの技術的理由で反対しているものも多い。

ちょっと待て、現行機能でほぼ劣ってることが、何故将来も駄目な理由になる?

そんなわけで、今回は皆さんも記憶に新しい液晶テレビの歴史を振り返ってみることにした。

(今回の要点)

・イノベーティブな製品が、既存製品より初期的には圧倒的に機能が劣るのは歴史の常。

現行機能が既存製品より劣ってることは、その技術が発達しない理由には全くならない。

・開発を担う企業や人が増えると、性能は飛躍的に上がり、コストが下がるのが常である。

・たとえば液晶テレビの場合、2001年時点では、多くの機能でブラウン管やプラズマに圧倒的に劣り、「液晶テレビは小型ディスプレイでの使用に限られる」などといわれていた。

・しかし各社がより大型の新製品を発売するにつれ、参入企業が増え、開発が進んだ。

・結局2004年頃までに、多くの機能でブラウン管はおろか、プラズマも上回り、わずか5年でシェアを塗り替えていった。

・このように初期的には予想出来ず、新技術を否定する人は圧倒的に多いが、本質的に既存技術を上回るポイントがあれば、問題は解決するケースは多々ある。現行機能では判断できない。

・EVと液晶テレビの一番の違いは、EVでは充電スタンド、保険、カーシェアなど周囲の生態系構築がより重要で、技術だけの進化では普及が起こらないことだが、それすらも結局技術の進化によって誘発されていくのである。

初期的には新しい技術は旧技術に圧倒的に性能が劣る

さて、2009年のMBAのクラスで、私のチームは液晶テレビの進化について調べた。

チーム全員が家電業界に興味があったのだが、中でもテレビがちょうど授業で習っていた「イノベーションのジレンマ」に合っていそうだから、ということでテレビを選んだ。

イノベーティブな新技術は、出たばかりの時は既存技術にあらゆる面で劣っていることが多い。

液晶テレビの場合も、勝っているのは唯一「ブラウン管(CRT)より薄い」ということだけだった。

それ以外は、画面サイズ、応答速度、明るさ(コントラスト)、視野角、鮮やかさ(色調カバレッジ)など、

ほとんどすべての点で、ブラウン管に劣っていたのである。

唯一の利点である「薄さ」も一部の人は全く評価しなかった。

90年代後半はそもそも大画面の液晶テレビも出来ないし、「小さいんじゃ薄くても仕方ないじゃん」。

「壁掛けテレビ」などと喜んでいたのは日本のマスコミだけで、

米国などでは「薄いなんて、テレビの本質的な利点ではない」と言う人もいた。

まるで今の電気自動車が「家庭で充電出来たって、航続距離も短くて、高いんじゃ意味ないじゃん」

「家で充電できるとか、トータル燃料効率が良いとか、静かに走れるとかは本質的な利点ではない」と言われているのにとても似ている。

「これは」という製品が出ると共に参入企業が急増し、研究開発投資が増える

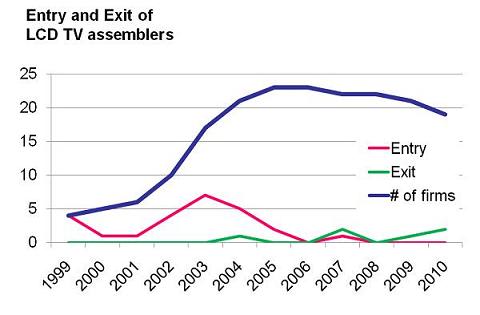

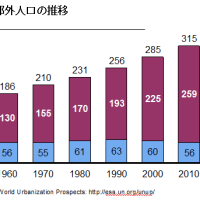

液晶テレビへの参入企業(発売してる)は2001年までは世界でも5社程度だった。

情勢が変わったのは、シャープが20インチの液晶テレビを発売したこと。

それまで「液晶テレビはせいぜい15インチ程度と小型なので、リビングルームのテレビは置き換えられない」といわれていた。

ところが20インチが出て、液晶テレビがもっと巨大な市場になることが現実的になってきたのだ。

結果、この年を機に年々参入企業が倍増している。

私は、日本の大手車メーカー2社のEVへの本格参入は、このシャープの20インチのテレビに近いインパクトを与えうるのではないか、と予想している。

「これならもしかしたら出しておいたほうが良いかも」と考える車メーカーが、さらに数社増えるだろう。

その結果、参入企業が増え、それだけの研究資本が投下されるようになれば、当然のように技術革新は進む。

研究開発投資が増えれば、「性能の悪さ」は飛躍的に解決されていく

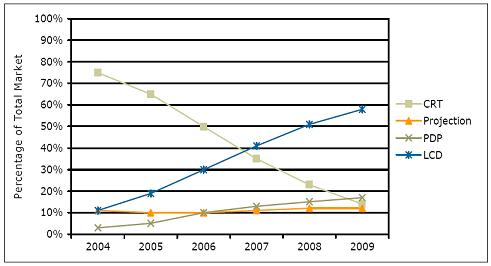

その結果、どのように液晶テレビ(LCD)の技術革新が進み、

LCDの性能がブラウン管(CRT)を追い抜き、プラズマ(PDP)に追いついていったかを見ていこう。

このデータは、私が企業のプレスリリースやスペックテーブルをにらめっこして1日かけて作った。

その年に量産・発売された全てのテレビの中で、もっとも数字が良かったものをプロットしている。

本当はDisplay SearchやiSupplyのデータが使えれば早く正しい結果が出来たのだろうが、

学生のレポートの身分で、そんな高価なものは使えなかったので、多少間違えはあるかもしれないが、ご容赦を。

(あと2009年の3月に調べたものなので、2009年のデータは不正確)

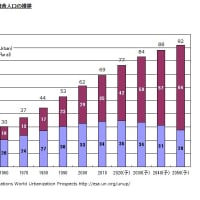

画面の大きさ

液晶テレビの一番の問題と、当時言われていたのは「液晶は画面大型化が技術的に困難」ということだった。

2001年10月18日の日経新聞でも、シャープがプラズマに参入するかも、と報じた記事で、

「液晶では技術的に40型が限界とされているから」と報じられている。

ところが実際に起こったのは以下である。

日経新聞が「40インチ以上は技術的に困難」と言った翌年には、42型が発売された。

2004年には、製造コストを考えると現実的にはこれが最大、といわれたブラウン管の48インチを超える大きさのものが発売できている。

2007年には60型を超えるテレビも出たが、その後液晶テレビの主流(ドミナントデザイン)は42型・48型へと落ち着き、無駄に大画面のテレビは量産はされなくなっている。

(一部の企業向け需要に向け、発売はされている)

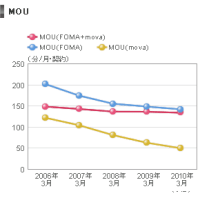

応答速度

液晶テレビといえば、「スポーツなどの動きの速い映像は、残像や軌跡が出て、向いていない」といわれていたのを覚えているかたも多いだろう。

しかし、そんなことはいつの間にか言われなくなった。

この問題も1990年代後半には、液晶テレビがブラウン管を技術的に超えられない根拠の一つとしてよく使われていた。

1995年当時は液晶の応答速度は100ミリ秒が限界で、人間が違和感を感じなくなる20ミリ秒にははるか及ばなかったからだ。

現行機能だけで、新技術を評価することが如何に馬鹿げているかが良く分かるんじゃないだろうか?

ブラウン管(CRT)の緑の線は、ブラウン管の走査線速度の16ミリ秒を表している。

その速度を液晶が超えたのは、なんと2002年だったのだ。

面白いのは、2005年に4ミリ秒の応答速度のテレビが発売されるまで、各社で「応答速度競争」が行われていたことだ。

しかし、こんなに速くても、スロット名人すら視認できないレベルであり、全く意味がないので、

現在発売されている液晶テレビの主流は8ミリ秒に戻っている。

他にも明るさ(Contrast Ratio)や鮮やかさ(Color Spectrum Coverage:色調表をどこまでカバーするか)など他の重要な指標も、2006年までには全てブラウン管を上回った。

こうして、性能がブラウン管を超え、「これ以上性能良くても意味ないよ」というレベルに達するにつれ、

液晶テレビは、省電力など別の機能の競争に移ると同時に、すさまじい価格競争に陥った。

その結果、一番上の図にあるように、参入している企業が2006年をピークに減少し始めた。

一方、多くの問題が解決されるのに従い、テレビ市場における液晶テレビのシェアは爆発的に増え、

ブラウン管(CRT)を塗り替えていった。

このような技術の進化を遂げて、旧技術を凌駕した技術はたくさんある

自動車の場合、家電のようにサイクルが速くないので、普及に3-5倍の年月がかかることは予想される。

しかし、似たような技術進化を遂げ、旧技術を塗り替えていった技術の例は山のようにある。

たくさんありすぎて、いちいちあげるのが大変なので、詳しく事例が載っている本を2冊紹介しておく。

ちなみに、初期的に進化することが分からず、旧技術を持つ既存大企業が参入に遅れて、失敗してしまうケースをクリステンセンは「イノベーションのジレンマ」と呼んだ。

しかし、彼があげる前から、このようなケースはたくさん研究されていた。

|

イノベーションのジレンマ―技術革新が巨大企業を滅ぼすとき (Harvard business school press) クレイトン・クリステンセン,玉田 俊平太 翔泳社 |

|

Mastering the Dynamics of Innovation この本の日本語版は絶版になってるので、英語版を紹介しておく |

EVを取り囲む産業全体の発達が必要だが、それには技術進化が重要である

このような新技術が普及するには、それを取り囲む産業全体の発達が不可欠である場合も多い。

EVは、まさにそのケースだ。

液晶テレビのように、周辺がせいぜいハイビジョン化を進めるテレビ局やDVDプレーヤーだけなら、制御しやすく、技術進化がそのまま普及に結びつくが、EVでは技術進化だけでは不十分だ。

まず、ガソリンスタンドにあたる、充電スタンド。

電気を充電スタンドまで送電する仕組み。

石油が減った分、発電量を増やす(注:全体のエネルギー消費は減っている)ための発電所の整備。

EVを対象にした自動車保険。

レンタカーやカーシェアリング。

中古EVの取引を行う中古業者、整備工場。

こういうものが整っていないと、なかなか人々は買ってくれない。

ところが、である。

こういうビジネスっていうのは、「これからEVが普及するかも、儲かるかも」ということが分かれば雨後の竹の子のように次々と出てくるようになるものだ。

最初の整備にはかなり投資がかかるが、一度普及すれば、勝手に生えてくるだろう。

その「これから普及するかも」と予感させるのは、結局のところ技術進化によるしかないのだ。

最初の投資・整備をどのように行っていくか、が鍵なのだが、

このあたりは、エジソンがガス灯に打ち勝って最初に電球を普及させた話や、最初にRCAがテレビを普及させた話などが非常に参考になると思うので、そのうち書きたい。

こういう技術の歴史を振り返ると、EVの性能が如何に現時点で劣っていたとしても、

それだけでポテンシャルを判断して否定してしまうのは意味のない議論だと分かると思う。

おそらく意味のある建設的な議論は、

・EVの劣っている機能は、予測可能な近い将来でどの程度まで改善されるか(範囲を幅で示す)

・EVを普及させるために必要な要素は何で、それを実現可能にする要素は何で、いつまでにどれだけ可能か

・自動車各社はハイブリッド車とEVのどちらにどれだけ投資すべきか(中間技術への投資の問題)

とは言え。液晶について言うと、少なくとも日本市場においては「薄くて軽くて省電力」という明確な優位性が最初から備わってた。一方EVはと言うと、現時点での優位性は静粛性と排ガスが出ない点くらいじゃないでしょうか。(ユーザー視点に限って言えば)

どちらも一ユーザーにとっては、「CRTに対する液晶の薄さ」ほど切実なものではない気がします。

将来的にはEVに切り替わるだろうな、というのは否定しませんが、それはまだ当分は先の話じゃないかなあとも。(EVならではの何か強烈な優位性が出てきたら、話は別ですが)

ただ何が何でもEVというより、シティランナバウトとしての位置づけで、都市間交通などはガソリンと併用したハイブリッドなどがまだ優位的でしょうか。

通勤や配達などの利用では、ランニングコストの優位性はガソリンと比べるまでもありませんし、バッテリーなどに掛かるイニシャルコストも量産化と技術開発でずいぶんと安くなるのではないでしょうか。

EVが他の動力源と比べ優位的な道路事情を持つのは、日本と欧州でしょうか。

積極的に開発するメーカーも日本と欧州のメーカが多いように感じます。

・・・本田技研が燃料電池車に比べ、EV開発のニュースが流れてこないのが不思議な気もしますが。

なぜなら、ハイブリッド自動車の開発要素の多くはEVに転用可能だからです。

ハイブリッドの肝はエンジンが垂れ流した運動エネルギーを減速時に電気エネルギーとして回収することにあります。

つまりハイブリッド自動車とは

ガソリン駆動+モータ駆動+運動エネルギー回収機能

となります。ガソリン駆動の部分がディーゼル駆動だったり、水素駆動しますが、

電気駆動ならEVなわけです。

ですから、EVになっても技術的なノウハウの多くは転用可能だと思います。

今のところテスラロードスターのバッテリーは450kgで190MJしか貯められません。

効率が80%なら150MJです。

ガソリンは50kg弱で1750MJです。

効率が15%でも262MJです。

しかもガソリンエンジンなら排熱利用なので暖房使い放題です。

この辺のバランスをうまくとっているのがハイブリッドなわけですが、

バッテリーの軽量化(エネルギー密度の向上)に伴い、バランスはEVのほうに移って、

最終的にはEV主流になるでしょう。

あと、日本にとってEVが脅威なのはコモディティ化。

運動エネルギー回収能力が上がらなければ車の性能を決めるのは

汎用のバッテリーとモータです。これを1からやる自動車メーカーはないので汎用と見なせます。

となれば途上国が多少の性能に目をつぶってもこぞって国産EVを作るでしょう。

>どちらも一ユーザーにとっては、「CRTに対する液晶の薄さ」ほど切実なものではない気がします

それはどうでしょうか?

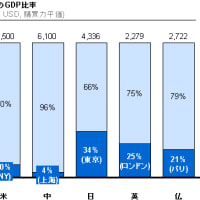

CRTに対するLCDの薄さが切実だったのは、家が狭い日本市場だけでした。

家が広い米国では「薄くてどうする?」という考え方も結構あり、別に切実ではありませんでした。

でも、結果として図のように売れたわけです。

(シェアの図はアメリカのものです)

薄いだけでなく、結果として映像も、より明るく、よりきれいになったことが本質的に評価されたんです。

@virbiusさん

>ガソリンに代わる動力源としては、水素やらエタノールやら様々な燃料とするクルマが開発されていますが、EVが最有力な位置にいると感じられますね。

これは同意です。

なぜなら、電気自体が水素やLNGやLPGや重油、風力・地熱など、さまざまなソースから作ることが出来ることが重要な理由だと思います。

>EVが他の動力源と比べ優位的な道路事情を持つのは、日本と欧州でしょうか。

そうですね、ただ欧州は、日本ほど家や都市同士が密着していないので、道路事情よりも、環境への意識の高さや燃料価格が高いことが大きいように思います。

また、ディーゼルエンジンが普及している所為で(ガソリン)ハイブリッドが余り普及しておらず、いきなりEVが普及する余地もあるかもしれませんね。

@sikrackさん

大枠でEV応援ありがとうございます。

>ハイブリッドとEVとの関係はCRTとLCDの関係ほど悪くないですよ。

細かいですが、これはCRTとLCDについてかなりの誤解で、CRTの技術もかなりLCDに転用できました。

そもそも、CRT→LCDで入れ替わったのはディスプレー部分だけです。

その他、コーディング・エンコーディングの技術や画像プロセッサーなどは、転用可能でした。

このことだけでなく、CRT→LCDになることで、かなりの部品が「モジュール化」され、アーキテクチャがシンプルになったことも、ガソリン車(ハイブリッド含む)→EV に非常によく構造が似ていると考えています。

CRTやガソリン車の方が、より「すり合わせ」が利いたのが、LCDやEVでは利かなくなるわけです。

まだ一概には言えませんが、同様にコモディティ化につながる可能性があります。

>あと、日本にとってEVが脅威なのはコモディティ化。運動エネルギー回収能力が上がらなければ車の性能を決めるのは汎用のバッテリーとモータです。

コモディティ化するだろう、というのはよく言われてるし、私も思うのですが、そこに至るロジックが全く違いました。

LCDテレビと同様、私は価値が上流、すなわちバッテリーやインバータ、モータとそれらをつなぐ部分に移ってくると考えています。これらは汎用にはならず、重要な競争力となると思います。

それ以外の部分はモジュール化して、誰でも組み立てが容易く出来るようになるため、EV自体はコモディティ化する、というロジックです。

技術的な課題の克服にしても、モジュール化にしても。特にモジュール化(コモディティ化?)が普及に与えた影響は大きいですね。

ところで、「テレビ」と聞いて連想したまったく関係ない質問ですが、3DテレビでもEVのような「イノベーションのジレンマ」が起こっているような気がしますが、こちらについてはどう見ておられますか?

>そもそも、CRT→LCDで入れ替わったのはディスプレー部分だけです。

>その他、コーディング・エンコーディングの技術や画像プロセッサーなどは、転用可能でした。

どこまでを”ディスプレー”と呼ぶかは微妙ですが、、、ちょっと誤解を招きそうな記述ですね。ディスプレイの違い(走査の違い)が周辺部品の違いを生んでいるのですから。

記事で触れられている機能改善も半導体部品側の寄与が非常に大きいです。というか殆ど。

また、普及に弾みをつけた低価格品が実現できたのも、画像処理技術とドライバ等の半導体技術が”安価で劣悪なパネル”を使いこなしているからです。

違いがパネルだけだったら、今でもシャープさんがNo.1ですよ。

理由はブログ主さんがいうところのモジュール化です。ITや半導体等の莫大な研究開発投資が行われている技術分野との親和性が高いのでモジュール化は意外に早いんじゃないかと。

要は銭ゲバなデバイス屋(私もですが)がこぞって参入して来るんじゃないかと。LCDの時はそうでしたね。

>どこまでを”ディスプレー”と呼ぶかは微妙ですが、、、ちょっと誤解を招きそうな記述ですね。ディスプレイの違い(走査の違い)が周辺部品の違いを生んでいるのですから。

それはそうですね。CRTからLCDになったことで走査方法の一部や画像をきれいに見せるための画像エンジンなど変わった部分はありますからね。

しかし、アーキテクチャ全体は変わっていないでしょう。よりモジュール化し、モジュールどおしの関係性が少なくなりましたが。

このあたり、私が自分の修士論文で論じたのですが、調べたらまだMITから出版されてませんでしたね。

さて、こういうあたりもハイブリッドからEVへ「技術転用できる」というあたりのロジックと非常に似てると思います。

というところまで理解していただけると幸いです。

>要は銭ゲバなデバイス屋(私もですが)がこぞって参入して来るんじゃないかと。LCDの時はそうでしたね

デバイス屋が参入できるかは分かりませんが、Boschのような電装メーカーや(Densoはわかりませんが)

電池メーカーなどが参入してくることはありうると思っています。

しかし、実は個人的には車メーカーのうち、最初に参入したいくつかが市場を覆す、という風に予想しています。

理由は、電化製品と異なり、最終的に問題になるのが「安全性」であり、安全に安く生産するノウハウは結局大手の車メーカーが持ってるからです。

このあたりの議論は、1月頃の記事でやってますので、ご参照ください。

@Studentさん

それはそれは、お役に立てて光栄です。

私もいろいろ勉強した結果、ある技術がいわゆる「イノベーションのジレンマ」で語れるかどうか、というのはどうでも良いことだ、ということに気づきつつあり(イノベーションのジレンマの枠組みに入ることが、必ずしも大手既存に不利、ということにはならないし。)、とはいえインパクトのある言葉なので、使ってるだけなのですが、3Dはクリステンセンの定義に従えば、周辺のValue Networkを全く変えないので、イノベーションのジレンマにおける破壊的技術には当たらないでしょう。

しかし、周りのValue Networkのプレーヤーに必要とされる用件は多少変わりますが(ハリウッドが3Dに対応するとか)、成功するために必要な強みが余り代わらないので、プレーヤーが入れ替わるに至らないのです。

そのあたりを勉強している学生さんでしたら、人に聞く前に、上にも引用している「イノベーションのジレンマ」を読んでみる事を強くお勧めします。

>そもそも、CRT→LCDで入れ替わったのはディスプレー部分だけです。

>その他、コーディング・エンコーディングの技術や画像プロセッサーなどは、転用可能でした。

ディスプレイと自動車では、転用の度合いがかなり違うかなと思います。

ガソリンエンジンは既存技術で、ハイブリッド車としての開発の余地は少ないと思います。

電池の性能が上がり、ガソリンエンジンの動力としてのウェイトが下がったハイブリッド車こそが、

EVなのではないかということです。

>LCDテレビと同様、私は価値が上流、すなわちバッテリーやインバータ、モータとそれらをつなぐ部分に移ってくると考えています。これらは汎用にはならず、重要な競争力となると思います。

それ以外の部分はモジュール化して、誰でも組み立てが容易く出来るようになるため、EV自体はコモディティ化する、というロジックです。

自動車メーカー視点で考えると、バッテリーやインバータ、モータなどを自社で開発するとは考えにくいので、これらは汎用品と見なせるのではないかと思います。

確かに、これらを開発しているメーカーから見れば競争力の源ですよね。

そうすると、PCや自転車みたいにイニシアチブの逆転が起きるかもしれませんね。