東京23区 X 格差と階級 橋本健二 個性的でマニアックな東京23区案内

都市社会学者の早稲田大教授が国勢調査のデータを中心に、住宅・土地統計調査など公的なデータを組み合わせ、独自の推計をまじえて23区の特徴や特性を立体的に分析した。区ごとの特徴を格差と階級を指標に分析するのがメーンだが、区ごとの詳細な紹介があるので、23区で家を探す人にも役立ちそうだ。筆者は1959年生まれ。団塊世代の評者は関西で大学を卒業し、就職で東京に出てきたが、住処探しには本当に苦労した。東京に生まれ育たなかった都民の大半はそうではないだろうか。石川県生まれの筆者も似たような境遇なのだろうか。

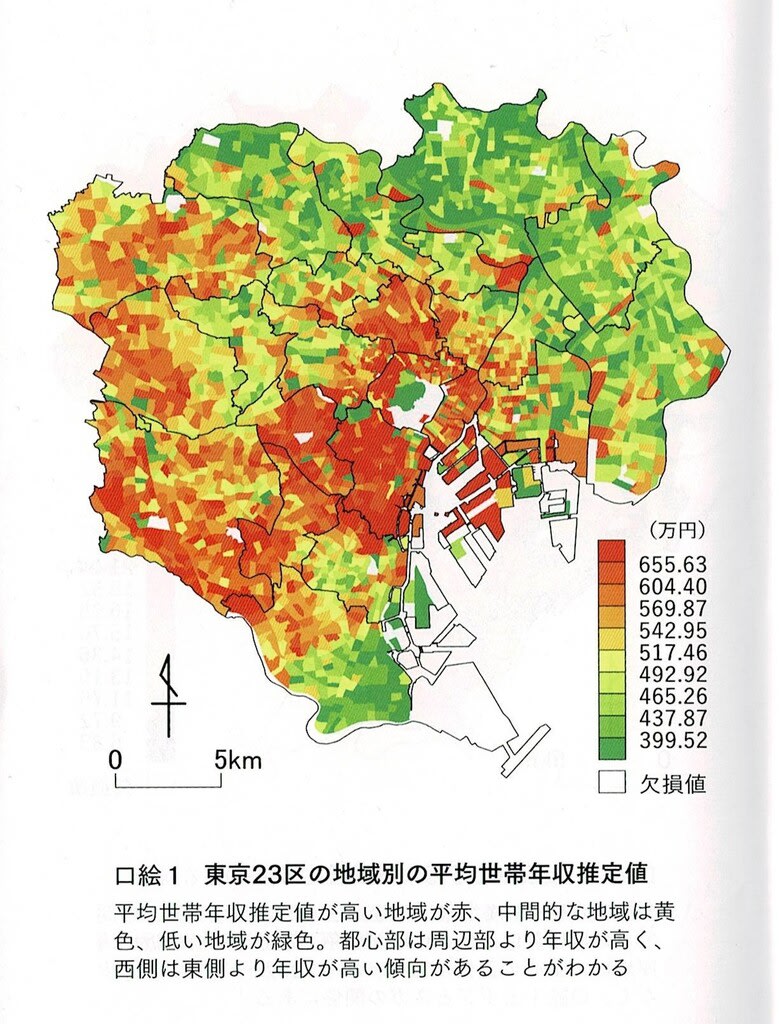

全体はモノクロだが、口絵はカラー図版だ。最初は「東京23区の地域別の平均世帯年収推定額」のカラー地図(上)。東京23区を年収推定値が高い地域を赤、低い地域を緑、中間的な地域を黄色に塗り分けている。都心部付近は赤が優勢で、その帯が南や西方向に伸び、逆に東や北方向は緑色が主体だ。次は「年収200万円未満世帯比率推定値」。これも23区を推定の平均年収で塗り分けている。年収200万円未満世帯比率推定値が高い地域が赤、中間的な地域は黄、低い地域を緑にしている。都心や湾岸地域と都心の西や南側は緑色で、赤は主に北と東に広がる。二つのカラー地図はポジとネガの関係にある。次に登場するのは東京23区の地図に、標高20㍍の等高線を入れた地図。これは大雑把に、台地か低地かの分類で、武蔵野台地から続く練馬、杉並、世田谷、豊島、文京、中野、新宿、渋谷、目黒はほぼ全域が20㍍以上、下町の足立、葛飾、江戸川、荒川、墨田、台東、江東、中央はほぼ全域が20㍍以下。都心に近い千代田、港、品川などは西側は20㍍以上、東側が20㍍以下であることがわかる。板橋、北、大田区もそうだ。評者は長く東京で暮らしている。20㍍境界を区内にかかえる文京、千代田、港区などは何気なく歩いていると、突然、急な坂や階段のついた坂道に出くわし、驚くことも少なくない。

筆者の認識は、序章「東京23区ーー格差と階級の巨大都市」に述べられている。「格差社会」という言葉が流行語になったのは2005年。最初は批判が強かったが、「OECDなどの国際比較によって、日本が他の先進諸国に比べても格差が比較的大きく、貧困率はかなり高い社会であることが明らかにされ」て反論は下火になった。

社会のなかに大きな格差が存在することを前提に、筆者は階級(グループ分け)による格差、性別と年齢による格差、地域による格差などを取り上げる。地域格差といえば東京と地方の格差が思い浮かぶ。本書が扱うのは「東京23区内の、歩いて、または公共交通機関を使って簡単に行ける範囲にある、地域間の格差である」「東京は、格差の大きい都市である。とくに東京23区はそうだ。ここには世界的にみて、もっとも豊かな人々と、もっとも貧しい人々とが住んでいる」。

筆者はフランスの社会学者ピエール・プルデューが提唱した「社会空間」という概念に基づいて格差を定義する。「プルデユーによると、格差や差異には少なくとも二つの次元がある。それは経済資本と文化資本である。経済資本は物質的な富のこと、そして文化資本は、文化的な素養や素質、学歴等の資格などのことである。二つの次元があれば、人々は一直線上に序列づけられるのではなく、平面上に位置づけられることになる。プルデユーは、人々が位置づけられるこの平面のことを社会空間と呼んだ」「東京23区はどうか。面積は狭いにもかかわらず、それが占める社会空間は果てしなく広い。(中略)なにしろ、グローバルにみてももっとも経済資本の多い人々、もっとも文化資本の多い人々から、反対にもっとも少ない人々までが、この狭い範囲に居住しているのだから」。これが筆者の持論なのだろう。「しかし東京という都市のこうした性格は、ある種の危うさをはらんでいる。人々が、敵対的な関係に陥りやすいのである。(中略)豊かな地域に住む人々は、自分たちの豊かさを自明に思い、貧しい人々への共感を欠き、格差拡大を是認する傾向がある。反対に貧しい地域に住む人々は、格差拡大に反対し、豊かな人々から富を吸い上げてでも、格差を縮小すべきだと考える傾向にある」。

これは世界的な傾向だ。評者はアメリカのワシントン近郊とニューヨークに住んだことがある。両地域の格差ははなはだしい。ニューヨークの場合、摩天楼の立ち並ぶマンハッタンとそこから外れる地域は少し歩くだけで極端な違いがある。狭いマンハッタンにも大きな地域格差がある。そして残念なことだが、昼間でもあまり歩かない方がいいとされる地域も存在する。これは全米の大都市で共通の問題だ。

第 1章は「階級都市・東京の空間構造」。都心、下町、山の手の違いが明らかにされる。先に紹介した標高20㍍の等高線は下町と山の手の区別のひとつの目安にできるという。「東京23区には、所得水準という点からみて、独特の空間的構造がある。この構造は二つの原則から成り立っている。それは第一に、中心=都心部は周縁=周辺部より所得水準が高いという原則、第二に西側は東側より所得水準が高いという原則である」「所得水準の高いと考えられる地域がもっとも密集しているのは港区、次いで中央区、千代田区といった都心の区、そして都心に接する渋谷、文京区などとなっている」「周辺部に行くにしたがって所得水準は低下していくのだが、ここで東側と西側の違いが現れる。東側、そして北側は、都心から離れるにしたがって急速に所得水準が低下し、ほぼ全面的に緑色に塗りつぶされていくのだが、西側は、低下しても中ぐらいの所得水準にとどまり、さらに都心から離れたところに、都心と肩を並べるほど所得水準が高い地域が広がっている」。

筆者は口絵の二つの社会地図と等高線図を見比べ、興味深いことに気づく。「平均世帯年収推定値が高い地域と低い地域、年収200万円未満世帯比率推定値の高い地域と低い地域の境界は、標高20㍍の等高線とかなりの程度に一致しているのである」。完全に一致するわけではないが、「全体に、一致度は高い」と指摘する。「東京23区が、まず『中心』と『周縁』に、そして『周縁』は海に近い低地の『下町』と、ここから坂を上がった台地の『山の手』に大きく二分されることがよくわかる」。さらに筆者はこの格差が「全体として拡大傾向にある」とみる。口絵にはもうひとつカラーグラフがついている。「東京23区の一人当たり課税対象所得額の推移」だ。最新の2015年の場合、「もっとも所得が高いのは港区で、23区平均の2.49倍である(実額は593.5万円)。これに対してもっとも所得が低いのは足立区で、23区平均の0.66倍(156.8万円)したがって港区と足立区の間には3.79倍と、4倍近くの差があることになる。(中略)所得がもっとも高い区は1995年までは千代田区だったが、港区が2000年に首位の座を奪い、いまではかなりの差をつけて悠々のトップとなっている」。筆者は都道府県別の格差も調べている。最高の東京と最低の沖縄の格差は2.37倍だ。実額では219.0万円と92.4万円。都道府県別にみても、富裕層の多い兵庫県芦屋市と淡路市との差は2.87倍。大阪府では箕面市と泉南市の差が1.87倍。首都圏では神奈川県が鎌倉市と三浦市の差が1.67倍で、4倍近い格差は全国的に例をみない。筆者はこの章の末尾に、データの根拠を挙げる。それによると、政府の「住宅・土地統計調査」の市区町村単位の所得階層別世帯数の数字をもとに、国勢調査の年齢別・学歴別人口、労働力状態別人口、職業別・産業別・従業上の地位別の就業者数を分析し、二つの統計データから重回帰分析という手法で、「各市町村の平均世帯収入、年収200万円未満世帯比率、年収1000万円以上世帯比率を推定する、統計的なモデルを作成した」。かなり手の込んだ手法で得られた推定だ。地域別の所得分布など元データが公開されない以上、推定に頼らざるを得ないのだろう。ただ筆者が分析に利用するのが実データばかりでなく、推定データが含まれることには留意する必要がある。

第2章は「『下町』と『山の手』の形成と変容」だ。ここにも「階級闘争の場としての都市空間」とある。「地質学的にいえば、下町は海に近く標高の低い沖積低地、山の手はこれより標高の高い洪積台地である。この洪積台地を武蔵野台地といい、西側は都心から約45㌔離れた青梅市まで続くが、その都心に近い部分のことを、とくに山の手台地と呼ぶことがある」「下町と山の手を対比させる用語法はすでに17世紀後半には登場していたという。(中略)下町には主に町人が住み、山の手には主に武士が住んだ。こうした棲み分けの構造は、すでに17世紀後半には定着していた」「つまり下町と山の手という対比は、地形による区別であると同時に、町人は低地の商家や長屋に、武士は高台の屋敷にという、身分による棲み分けのパターンをも表現していた」「江戸期の下町・山の手とは、今日の東京に比べればははるかに狭く、江戸城からせいぜい5㌔程度の範囲に収まっていた。(中略)江戸=東京の範囲が拡大するにしたがって、下町と山の手はそれぞれ、周辺に向かって拡大していった」。

昭和の初め、考現学の創始者として知られる今和次郎は、「東京都内の各所で、通行人の観察を行なった。多数の協力者を動員し、通行人の性別、職業や年齢、服装、髪型、持ち物などを克明に記録していく」。調査対象になったのは、銀座、新宿、渋谷、浅草などの盛り場、そして隅田川を渡った東側の下町、本所と深川」。銀座は下町に位置するが、官庁街・ビジネス街に近く、山の手の住人が多い。これに対して浅草は下町を代表する繁華街、本所・深川は下町の奥深くに位置する。この結果が興味深い。「銀座では洋服を着た男性が多く、次いで和服を着た女性が多い。(中略)新宿と渋谷では、買い物に来た和服の女性の比率が高くなる。銀座には仕事で出てきた男性が多く、新宿や渋谷には山の手の自宅から買い物に来る女性が多いということになる」「本所、深川の特徴は際立っている。通行人の大多数が職人・人夫・小僧、そしてみすぼらしい身なりの女性たちであり、洋服を着た勤め人などは、全体の3%にも満たないのである」。こうした観察をもとに、今は、「隅田川は東京にとって皮肉な川です。本所深川は東京の中枢部および山の手の人たちにとっては違う風俗の国なのです」と書いた(新版大東京案内、1929年)。

山の手と下町の比較はさらに続く。「戦争は、下町と山の手の格差をさらに決定的なものにした」。1943年までは旧制高校以上の在学者には徴兵猶予の特権があった。「敗戦時に20代だった人の兵役率は、小学校卒では37%に上ったのに対し、旧制中学・実業学校卒では21%、旧制高校以上では11%にすぎなかったという」(佐藤香「戦後社会にみる戦争の影響」)。「さらに45年3月の東京大空襲は、下町のほぼ全域を焼き払った。山の手でも都心に近い住宅地は、ほぼ全域が焼き払われたが、敷地の広い一戸建てが多く、空き地も多かったから、木造住宅の密集する下町に比べれば、人的被害はずっと少なかった」。東京百年史が紹介する「東京23区の戦災による死亡率」(経済安定本部調べ)は江東区が14.3%と突出して高く、次いで墨田区の8.88%、江戸川区の2.36%、中央区の1.11%となっている。23区平均は1.91%で、それ以外の区はすべて1%以下。当時、田畑や林が広がっていた世田谷区は0.03%、杉並区も0.09%と低い。評論家の川本三郎は、「東京の下町は、死にひたされている。震災の死、東京空襲の死、下町情緒・江戸の残り香と美化される粋のうしろには黒々とした死が沈んでいる」(東京暮らし)と書いている。

この章の最後には、「下町と山の手の政治的対立」の象徴例として、71年から74年まで杉並区の住民団体と江東区の間で展開された「東京ゴミ戦争」が紹介されている。評者はもう20年近く杉並区に住んでいるが、「ゴミ戦争」は新聞情報でしか知らない。当時、江東区は23区から出るゴミ一日あたり1万3400トンのうち9200トンを新夢の島埋め立て地に受け入れていた。毎日、数千台にのぼる運搬車による渋滞、事故、埋め立て地からの悪臭などゴミ公害に我慢しきれなくなった江東区は都に「各区内から出るゴミの自区処理」を要求、運搬車の通行の実力阻止を宣言した。当時の美濃部知事は自区処理の原則を受け入れたが、杉並区では住民の反対で処理場建設のめどが立っていなかった。江東区は1973年5月、3日間にわたって杉並区からのゴミ搬入阻止の実力行動に出た。これを契機に、都知事が建設予定地の強制収用に踏み切っり、ようやく事態は解決に向かった。評者は当時の様子を知らないが、現在は、杉並清掃工場の隣接地に作られた温水プールが連日、にぎわっている。新夢の島埋め立て地も都立公園になるなど利用が進み、当時を知る人は少なくなってきた。

筆者は第3章「東京23区のさまざまな姿」で、統計データや推計データに基づいて詳しい分析を試みる。職業分布では専門職・管理職比率、マニュアル職(主に手足を動かして行う仕事)比率、学歴分布、所得分布などさまざまなデータをもとに「社会空間の構造」を分析する。外国人比率も登場する。ここでは非回答世帯の増加による国勢調査の限界も指摘される。自治体によっては非回答者のデータを住民基本台帳からデータを転用しているのではないかという「疑問」が出ている。性別や年齢などだが、配偶関係なども転用されている可能性があるそうだ。日本の国勢調査も社会の大きな変化に対応できなくなってきているのかもしれない。

第4章が「東京23区のしくみ」だ。23区をおおむね近隣の2区を組み合わせて、細かく解説している。都心3区では「港区のうち台地に位置する住宅地の一部で『フードデザート(食料砂漠)問題』が話題となっている」。高級住宅地の周辺に住む、さほど所得が高くない人が遠方にまで買い物に行く現象をこう呼んでいるようだ。

次が新宿区・中野区。早稲田大学は新宿区戸塚にある。今和次郎は「わがオオクマサンは早稲田大学を作って、東京を西に拡張したわけだ」と書いている。今は都庁も西新宿に移転、新宿新都心という呼び方が定着した。ここでは新宿区内で転居を繰り返した林芙美子の例が紹介されている。林は最初、新宿区上落合に住み、「放浪記」がベストセラーになると、少し高台の中井に越した。最後の引っ越しはさらに高台の中井2丁目で、新宿区立林芙美子記念館になっている。「こうして芙美子は、経済的に成功するとともに高台へと上っていった」。

筆者自身の上京後の住居遍歴も紹介されている。最初に住んだのは江東区の門前仲町。40年以上前の当時、築20年の安アパートで家賃は1万3000円。台所もトイレもなかった。古アパートは長く変化がなかったが、3年ほど前、突然、華麗な変身を遂げた。改装されて一階が明るいカフェや雑貨店に、2階には商店やギャラリーが入った。筆者はその後、何度か転居し、今は池袋に住んでいるという。

杉並は、杉並区・世田谷区として紹介されている。「世田谷区は91.7万人、杉並区は57.4万人と人口が多いから。山の手住宅地の住人といえば、このどちらかの住人である可能性が高い」。ともに関東大震災後に人口が急増した。両区のまとめでは「23区の西端に位置する現代的な意味での山の手住宅地の典型、世田谷区は専門職・管理職に従事する経済資本に特化した区民が多く、杉並区はより専門職に特化した文化資本の比重が高い区民が多い」とある。

評者が面白いと思ったのは、文京区、豊島区と一緒にまとめられた北区で、「王子駅の南側や板橋駅の東側などにも、都心に近いにもかかわらず一戸建て比率の高い地域がある。たとえば北区滝野川である」。古い商店街もあり、中古の一戸建ても割安で、「都心に近い一戸建てに住むのが望みなら、いい選択肢かもしれない」。杉並の戸建てに住む評者もこうした事情を知っていれば、滝野川近辺で戸建てを探したかもしれない。

終章は「交雑する都市へ」。筆者は「階級都市の弊害」を強調したうえで、新国立競技場建設のため、取り壊された都営霞ヶ丘アパートの例をあげる。2012年7月に新競技場建設予定地に決定したが、住民への事前説明は一切、行われなかった。都の説明会で住民は強く反対、「住民で組織する町会はのちに賛成に転じたが、一部の住民は住み続けることを望んで転居を拒んだ」。しかし都は「住民をよそに解体工事を開始し、最後まで転居を拒んだ住民に対しては明け渡しを求め提訴、最終的には一世帯に対して強制執行が行われた」。公益と私益の対立はきわめて大きな問題だ。

その直後、筆者はこう書く。「私はもう40年近くにもわたって、格差と階級についての研究を続けてきた。このため、しばしば共産主義者だと誤解される。(中略)しかし私は、階級をなくすことは不可能だし、そもそも望ましくないことだと考える」「問題は、階級間に大きな格差があること、そして階級間に障壁があって、所属階級が出身階級によって決まってしまう傾向があることである」。

本書の最後で、筆者は、山の手のなかの下町の存在に希望を見出すことを明らかにする。それは三軒茶屋や下北沢(世田谷区)、高円寺(杉並区)など山の手にある下町的な魅力を持った地域だ。評者もこうした地域は魅力的だと思うが、必ずしも筆者の意見に同意するわけではない。とはいえ、東京23区内の格差と階級に挑んだ労作だ。東京の都市問題を真剣に考えたい人、東京に存在する格差を知りたい人には必読書になるだろう。東京に限らず、大都市に内在する問題を深く考えたい人の手掛かりになることは間違いない。本書は筆者による分析とその関連地図が多く収録されている。それぞれ貴重なデータだが、単色の濃淡のため、かなり見づらい。本の価格が上がっても多色刷りにできなかったものだろうか。