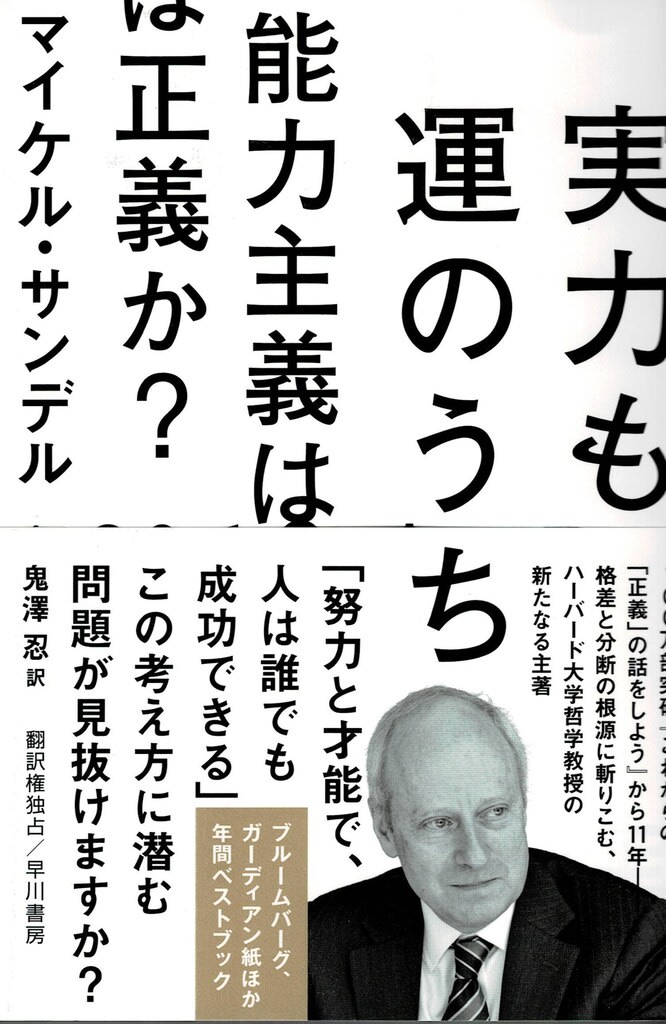

実力も運のうち 能力主義は正義か? マイケル・サンデル 鬼澤忍訳 努力と才能で人は誰でも成功できるのか?

「ハーバード白熱教室」で知られるマイケル・サンデル教授の最新刊。原題は「The Tyranny of Merit What's Become of the Common Good?」。このMeritという言葉の意味が難しい。東大教育学研究科の本田由紀教授(教育社会学)が巻末の解説で、日米の語感の微妙な違いを指摘している。「meritocracyは『能力主義』、meritは『能力』と訳されている。それは日本で一般的にみられる訳し方である。しかし、実はmeritは『能力』よりは『功績』のほうが英語の原義に即している」「重要なのは、英語の世界では実際には『功績主義』という意味で用いられているmeritocracyが、日本語では『能力主義』と読み替えられて通用してしまっているということである。この両者が混同され、『能力』という一つの言葉が、あらゆる場所で説明や表現に用いられているのが日本社会なのである」。

「能力主義」はそのまま「学歴偏重主義」に通じる。本書にはその実例が豊富に登場する。教授はこれを2016年の大統領選挙と結びつけて考察する。トランプは東海岸のエリート大のグループ・アイビーリーグに属するペンシルベニア大の卒業だ。それを誇りに「自分は天才だ」と吹聴していた。アイビーリーグはアメリカ北東部にあるハーバード、イェール、プリンストンなど名門8大学を指す。著者はハーバード大教授だが、名門私立のブランダイス大を卒業し、オックスフォード大で学位を取った。

本書はこれまでの氏の著書とはやや異なる。これまでは何が正義かという哲学的な命題が中心だったのに比べ、能力主義や学歴偏重主義という社会的な課題を取り上げているからだろう。「2020年にジョー・バイデンが民主党の大統領候補に指名されたとき、彼は36年ぶりにアイビーリーグの大学の学位を持たない民主党大統領候補となった。この事実は、バイデンがブルーカラーの労働者と、つまり民主党が近年どうにか気を引こうと悪戦苦闘してきた相手と信頼関係を築く助けとなるかもしれない」。著者は彼の成功をサウスカロライナ州の予備選挙で、アフリカ系の有力議員ジェームズ・クライバーンが支持したことが大きいとみている。予備選で苦境にあったバイデンは彼の支持を得て、指名への軌道に乗ることができた。

教授は2016年大統領選での民主党の敗因を従来の中産階級や労働者主体の政党から知的エリート中心の政党に変身したことにあると考えている。「地方や労働者階級の有権者は、トランプの怒りの政治に引きつけられていた。政治的・文化的エリートに対するトランプの敵意が、彼らの憤懣、彼らの屈辱感に訴えたのだ。トランプの政策が彼らの助けになることはほとんどなかったにもかかわらず、彼らはトランプは自分たちの味方だと感じていた」。

序論では大学入試に関する不正が取り上げられる。2019年3月、アメリカでは悪辣な受験コンサルタントの助力を得て、子どもを有名大学に不正入学させたとして33人の裕福な親が起訴された。この人物は試験監督にカネをつかませて解答用紙を書き換えたり、スポーツコーチにわいろを贈り、スポーツ枠で入学させようとしたりした。8年間の報酬は2500万ドル(27億5000万)。「この入試スキャンダルは万人の怒りを買った。アメリカ人の意見が何一つ一致しそうにない対立の時代に、この事件は政治的立場を超えて膨大な報道と非難を呼び起こした」。この事件を切り口に、教授は大学入試の倫理について考察する。賄賂による裏口入学は論外だとしても自力での入学はすべて公正なのだろうか? たとえばアメリカではSATと呼ばれる標準テストの点数が学力の証明とみなされるが、「実際には、SATの得点は家計所得とほぼ軌を一にする。生徒の家庭が裕福であればあるほど、彼や彼女が獲得する得点は高くなりやすいのだ」「裕福な親は子供をSAT準備コースに通わせるだけではない。個人向けの入試カウンセラーを雇い、大学願書に磨きをかけてもらう。子供にダンスや音楽のレッスンを受けさせる。(中略)こうした活動は、裕福で熱心な親が、入学を勝ち取れる素養を身に着けさせるための高価な手段の一つなのである」「これでは、アイビーリーグの学生の3分の2あまりが、所得規模で上位20%の家庭の出身なのも当然だ」。

「世に沸き起こった憤慨の大半は、不正行為やその不公正さに向けられていた。だが、それと同じくらい問題なのは、不正行為を突き動かした考え方だ。(中略)名門大学への入学は喉から手が出るほど欲しがられている褒賞だというものだ。(中略)彼らがお金で買おうとした入学の権利が、多くの人が切望するものであり、熱狂的に追い求められる対象だった点にもあったのだ」「大学入試への執着は、この数十年の不平等の拡大に端を発している。誰がどこに入るかにかかるものがいっそう大きくなっているという事実の反映なのだ。上位10%の富裕層が残りの人びとから離れていくにつれて、一流大学に入ることの賞金は増していった。50年前、大学への出願にまつわる悩みはもっと小さかった。四年制大学に進むのはアメリカ人の5人に一人にも満たなかった」「だが、不平等が増すにつれ、また大学の学位を持つ者と持たない者の所得格差が広がるにつれ、大学の重要性は高まった。大学選択の重要性も同じように高まった。いまでは、学生は自分が入学できる最もレベルの高い大学を探し出すのが普通だ」。アメリカでは四年制大学への進学率は今でも30%程度だ。

第一章は「勝者と敗者」だ。イギリスにおけるブレグジットとトランプの当選は、「グローバリゼーションに対する怒りの評決だったのだ。それはまた、経済や文化に置き去りにされていると感じる人びとの憤りに鈍感な技術官僚的政治手法への叱責でもあった」。ここで著者は技術官僚的政治の代表例としてオバマ政権を取り上げる。「エリートに対するポピュリストの怒りは、主として人種的・民族的・性的な多様性の高まりに対する反発だと見なされる。トランプを支持する労働者階級の白人男性有権者は、社会的階級で優位を占めることに慣れているため、『自分たちの』国の中でマイノリティに、つまり『自分自身の土地でよそ者』になってしまうのではないかと恐れている。自分たちは女性や人種的マイノリティ以上に差別の犠牲者なのであり、『政治的に正しい』公共の言説の要求に迫害されていると感じている」「労働者階級の憤懣の根底にはグロバリゼーションとテクノロジーの時代の急速な変化がもたらした困惑と混乱があるとされる。新たな経済秩序においては、生涯のキャリアと結びついた仕事という概念は時代遅れだ。現代で重要なのは、イノベーション、柔軟性、起業家精神、新たなスキルを身につけようとする不断の意志である。ところが、この説によれば、多くの労働者が自己改革の要請にすげない態度をとっているあいだに、彼らがかつて手にしていた仕事は低賃金の国々に外注されたり、ロボットに任されたりしているのだ。(中略)こうした労働者は、グローバリゼーションとテクノロジーという避けがたい力に直面して居場所を奪われたと感じ、移民、自由貿易、政治エリートに非難を浴びせている」。

教授はこれまでの政治の失敗について、「過去40年にわたって主流派の政党がグローバリゼーションのプロジェクトを構想・遂行した方法にある」と喝破する。一つはテクノクラート的な公益の構想、もう一つは能力主義的な勝者と敗者の定義である。テクノクラート的な政治構想というのは「道徳論議をめぐる公的言説を無力化し、イデオロギー的に競合しそうな疑問を、あたかも経済効率の問題であり、専門家の領域にあるかのように扱うのである」「外部委託、自由貿易協定、制限なき資本移動に批判的な者は、進取の気性に富むというよりは了見が狭いのであり、グローバルというよりは部族主義的なのであると」「いっぽう、テクノクラート的な政治手法においては、多くの公共問題が、一般市民には理解できない技術的な専門知識の問題として扱われた。これが民主的議論の幅を狭め、公的言説の言葉を空洞化させ、無力感を増大させた」。オバマ政権は理想主義的傾向が強かったといわれているが、教授はそこにテクノクラート支配の臭いをかぎつける。

「トランプが当選する頃には、民主党はテクノクラート的リベラリズム(自由主義)の政党になっていた。こうした思想傾向は、かつて民主党の地盤を形成していたブルーカラーや中流階級の有権者よりも、知的職業階級とそりが合うものだった」。教授は歴代民主党政権の政策を厳しく批判する。「クリントン政権は共和党員と手を組んでグローバルな通商協定を推進し、金融業界の規制を緩和した。こうした政策の恩恵に浴したのは大部分が社会の頂点にいる人びとだったが、民主党員は、深まる不平等と政治における金の力の増大にはほとんど取り組もうとしなかった」「金融危機の真っただ中に就任したオバマは、クリントン政権時に金融自由化を推進した経済顧問を任命すると、彼らの勧めに従って銀行を救済した」「救済措置に対するなかなか収まらない怒りは、オバマの大統領としての地位に影を落とし、最終的にポピュリストによる抗議ムードをあおることになった。それは政治的立場を越えて広がっていったーー左派ではオキュパイ運動とバーニー・サンダースの立候補へ、右派ではティーパーティ運動とトランプの当選へ」。ヨーロッパでも同様な動きが起き、ポピュリスト政党の躍進とリベラルや中道左派の衰退が地滑り的に起きたと分析している。

第4章では「学歴偏重主義」を俎上にあげる。トランプの学歴自慢が、彼の不安の表れと指摘したうえで、「自分は『頭のいい人間』だという度重なる主張は、批判者にとってはどれほど物悲しく滑稽に響こうとも、一つの政治的資産となった。トランプの選挙集会に参加した不満を抱えた労働者階級の共感を呼んだのだ。彼らはトランプ同様、エリートたちの能力主義的おごりに怒っていた。トランプの異議申し立てによって浮き彫りになったのは、能力主義社会が押し付ける屈辱だった」。

教授の分析で新鮮に感じるのは、民主党がなぜ労働者層の支持を失ったのかを能力主義や学歴偏重主義と結びつけて示したことだ。「グローバリゼーションの時代に、巨大な不平等と賃金の停滞が労働者を襲った。アメリカでは、上位10%の富裕層が利益の大半を懐に入れ、下位半分の人びとはほぼ何も手にしなかった。1990年代から2000年代にかけて、リベラルで進歩的な政党は経済の構造改革を模索し、こうした不平等には直接には取り組まなかった」。

この章のサブタイトルは「容認されている最後の偏見」だ。「2000年代の初めには、能力主義的な考え方が知的職業階級の常識となっていたが、オバマはそうした考え方を象徴する存在だった」「オバマの高学歴者びいきは大統領の任期を通じて続いた。2期目の半ばには、閣僚に任命された者の3分の2はアイビーリーグ出身で、21人のうち13人はハーバード大学かイェール大学の出身だった」。

教授は歴代大統領の演説で、どういった言葉が何回用いられたかをオンライン・アーカイブを利用して分析する。スマート(賢明な)という言葉は、「ビル・クリントンとジョージ・W・ブッシュの時代に爆発的に増えた。二人はその表現をそれぞれ450回以上使ったし、オバマに至っては900回以上使った」。一般的な言葉遣いでも同様だった。「ニューヨーク・タイムズ紙では1980年から2000年にかけて、『スマート』の出現は4倍に増え、2018年までにはさらに2倍近くに増えた」。

こうしたエリートの態度には無意識の傲慢さが強く潜んでいると教授は指摘する。「2016年には、多くの労働者が、高学歴エリートから慇懃無礼に見下されていると感じていら立っていた。こうした不満はエリートに対するポピュリストの反発として爆発したが、そこには相応の理由があった。(中略)つまり、人種差別や性差別が嫌われている時代にあって、学歴偏重主義は容認されている最後の偏見なのだ」。

「2016年、大学の学位を持たない白人の3分の2がドナルド・トランプに投票した。ヒラリー・クリントンは、学士号より上の学位を持つ有権者の70%超から票を得た。選挙研究によれば、所得ではなく教育が、トランプへの支持を予測するのに最も役立つことがわかった。所得が同じくらいの有権者でも、教育レベルの高い者ほどクリントンに、低い者ほどトランプに投票したのである」「20世紀の大半を通じて、左派政党は学歴の低い人びとを、右派政党は学歴の高い人びとを引きつけたものだった。能力主義の時代には、このパターンが逆転してしまった。こんにち、学歴の高い人びとは中道左派の政党に投票し、学歴の低い人びとは右派政党を支持している。フランスの経済学者トマ・ピケティはこの逆転がアメリカ、イギリス、フランスでまったく並行して生じたことを示した」「2010年代には、教育が政治における最も決定的な分断要因となっており、かつては労働者を代表していた政党が、ますます能力主義的エリートを代表するようになったのだ」。

現代は「能力主義」による選別が苛酷なまでに進んだが、アメリカでこうした選別を最初に進めたのはハーバード大学長だったジェームズ・コナントだった。第二次大戦中に原爆を開発したマンハッタン計画の科学顧問も務めた化学者だ。「名門大学を能力主義の教育機関として位置づけ、出自や経歴に関わりなく、英才を募集し、社会の指導者に育てる」という考え方を1940年代に初めて打ち出した。学費のかさむ有力大学に、裕福な家庭の出身でなくても進学できるよう、広範な奨学金プログラムを創設し、全米で大学入試に広く利用されているSATと呼ばれる大学進学適性試験を導入した。だが、「SATの得点は富と密接に関連している。家庭が高収入であるほど、SATの得点も高い」のが現実だ。

だが、試験の得点やスポーツ選手の優遇などに代わる公平な選別の方法はあるのだろうか。教授は大胆だが、「適格者のくじ引き」を提案する。適格者を対象に、くじ引きで入学者を決めても実質的な学力低下は起きないだろうとみる。「われわれは、超難関大学への入学を勝ち取ることの褒賞を減らして、能力主義的な選別装置の出力を減らすべきである。より広義には、人生での成功が四年制大学の学位の有無に左右される度合いを減らす方法を考えるべきだ」。実際に西海岸の名門スタンフォード大で1960年代末にくじ引き方式の試行が検討されたが、強い反対でさたやみになった。

「グローバリゼーション時代は高学歴者に豊かな報酬をもたらしたが、ほとんどの一般労働者には何ももたらしていない」「アメリカ人男性の平均所得はこの半世紀、実質的に停滞してきた。一人当たり所得は1979年から85%増えたものの、四年制大学の学位を持たない白人男性の実質的収入は、いまでは当時よりも減っている」。しかし、収入の低下以上に、働く人びとを傷つけているのは「労働の尊厳」をむしばんだことだ。「選別装置は、大学入試で高得点をとる『頭脳』に価値を置くことによって、能力主義的な資格を持たない人をおとしめてきた。彼らの仕事は高収入の専門職よりも市場の評価が低く、共通善への貢献が少ないから社会の承認と評価の度合いも低いというのが、選別装置の言い分である。市場が勝ち組に与える潤沢な報酬と、大学の学位を持たない労働者に差し出す乏しい賃金を正当化しているのだ」「グローバリゼーションが途方もない不平等を生んでも、二つの考え方ーー能力主義と新自由主義ーーがその不平等にあらがう根拠を押しのけてきた。そして、労働の尊厳をむしばみ、エリートに対する怒りと政治的反発をあおってきた」。これは最近、指摘されるコロナ時代に低賃金の現場で、命を危険にさらして働くことが少なくないエッセンシャル・ワーカーの労働への評価にも通じる議論だと思う。

教授はアメリカでの労働者階級の意欲喪失を切実に表すのを「絶望死」だとみている。これはプリンストン大の経済学者二人によって発見された。医学の発達によって20世紀を通じて順調に伸びてきたアメリカ人の平均寿命は2014年から17年の間に伸びが止まり、後退さえしている。「死亡率が上昇した原因は、自殺、薬物の過剰摂取、アルコール性肝臓疾患などによる死亡の蔓延である。二人はこれらを『絶望死』と名付けた」。「2016年までに、薬物の過剰摂取によって亡くなるアメリカ人の年ごとの数が、ヴェトナム戦争によるアメリカ人死者の総数を超えるようになった」「絶望死の増加の大部分は、学士号を持たない人びとのあいだで起きている。四年制大学の学位を持つ人はほぼ無関係であり、最も危険にさらされているのは学位を持たない人である」。

こうした社会の著しい不平等に対抗する処方箋はあるのだろうか? 教授は終章で解決の方向を探る。黒人野球選手として激しい差別の中で苦闘し、ベーブ・ルースの本塁打記録を抜いたハンク・アーロンの例をもとに、単純な能力主義を称賛するのではなく、「本塁打を打つことでしか乗り越えられない正義にもとる人種差別制度を憎むべきだ」と説く。機会の平等を超えた、広い意味での条件の平等が必要だと強調する。「それによって、巨万の富や栄誉ある地位には無縁な人でも、まともで尊厳ある暮らしができるようにするのだーー社会的に評価される仕事の能力を身につけて発揮し、広く行き渡った学びの文化を共有し、仲間の市民と公共の問題について熟議することによって」「こんにちの社会には、条件の平等があまりない。階級、人種、民族、信仰を超えて人々が集う公共の場はきわめてまれだ。40年に及ぶ市場主導のグローバリゼーションが所得と富のきわめて顕著な不平等を生んだため、われわれは別々の暮らしをするようになってしまった。裕福な人と、資力の乏しい人は、日々の生活で交わることがほとんどない。(中略)能力主義の選別装置が作動したあと、最上層にいる人は、自分は自らの成功に値し、最下層の人たちもその階層に値するという考えにあらがえなくなる。その考えが政治に悪意を吹き込み、党派色をいっそう強めたため、いまでは多くの人が派閥の境界を超えた結びつきは異教徒との結婚よりもやっかいだと見なしている」

考察はこう結ばれる。「われわれはどれほど頑張ったにしても、自分だけの力で身を立て、生きているのではないこと、才能を認めてくれる社会に生まれたのは幸運のおかげで、自分の手柄ではないことを認めなくてはならない。自分の運命が偶然の産物であることを身にしみて感じれば、ある種の謙虚さが生まれ、(中略)われわれを分断する冷酷な成功の倫理から引き返すきっかけとなる」。これにはまったく同感だ。この矛盾多き時代に、難問の本質に正面から迫る教授の姿勢に拍手を送りたい。ただ読み進むのは容易ではない。繰り返し読み直し、教授の問題提起をじっくり考えていくべきだろう。これまで必然と受け止められることの多かったグローバリゼーションの負の側面についても改めて考えさせられた。