人類の起源 篠田謙一 分子人類学の最新の成果をわかりやすく紹介する

著者は分子人類学の第一人者で、国立科学博物館館長。2022年のノーベル生理学・医学賞をドイツ・マックスプランク人類学研究所のスバンテ・ペーボ博士が受賞するなど、この分野の進展は著しい。だが、21世紀に入ってこの分野の研究が猛スピードで進んだことを知って驚いた。ペーボ博士の「私たちはネアンデルタール人と交配した」は、2016年1月7日付け本ブログで紹介した(この本ではスヴァンテと表記)。その原動力となったのはDNA解析技術の急進展だ。人類学者というと、遺跡から発掘した人骨を分析し、形態から特徴を分析するイメージが強いが、ペーボ博士らは古い人骨からDNAを取り出すことに成功、その微量のDNAを現代の試料同様、詳細に分析した。現生人類がネアンデルタール人の遺伝子を受け継いだことや、ネアンデルタール人と現生人類の祖先が共に生きていた時代、両者の交雑が行われていたことを発見した。博士はそれだけでなく、その時代にシベリアにいたデニソワ人と呼ばれる、やはり絶滅した人類からも現生人類が遺伝子を受け継いでいることも発見した。絶滅した人類の遺伝子がわれわれの中に生きているのは、研究者さえ想像しなかった発見だ。その後、この手法を使って、世界的に古い人骨のDNA分析が進んだ。本書は時代や地域ごとに、最新の研究成果を紹介している。

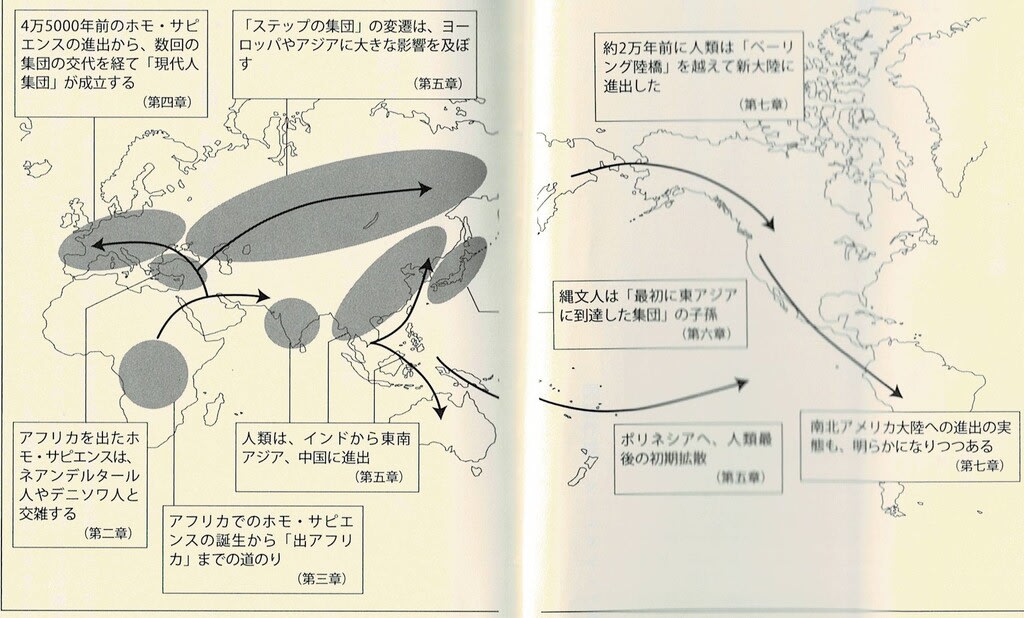

基盤になった解析技術はDNAシークエンサーという最新システムを使って、人骨から採取した微量のDNAから、その特徴をきわめて精密に分析することができる。扉にある地図(下図)が興味深い。ホモ・サピエンスが揺籃の地であるアフリカから、どういった経路で世界に広がっていったかを示している。アフリカを出たホモ・サピエンスは中東やヨーロッパなどで、ネアンデルタール人やデニソワ人と交雑する。そしてインドを経て東南アジア、中国へと進出していく。中東からユーラシア大陸に進出したグループは大陸を東に進み、約2万年前にはベーリング陸橋(当時は海面が低く、海が歩いて渡れた)を越えて新大陸に進出した。新大陸では、北のアラスカからどんどん南に進み、南アメリカにまで到達する。それとは別に東南アジアに進んだグループは、海沿いに大陸を北上する。これとは別に海を越えてオーストラリアや南太平洋のポリネシアにまで広がる。こうした現生人類の進出過程が人骨のDNA分析から客観的に裏付けられたわけだ。

人類がチンパンジーと枝分かれしたのは約700万年前と考えられている。姿形からホモ属と認められるのは250万年から200万年前ごろ。このころ人類の特徴とされる直立歩行や脳容積の急激な拡大が確認されている。現生人類とされるホモ・サピエンスが誕生したのは30万年から20万年前のアフリカだ。ホモ・サピエンスは6万年前以降にアフリカから本格的に世界各地へ展開し始める。農耕が始まったのは約1万年前、文明の発達ということからいえば約5000年前になる。人類進化を猿人、原人、旧人、新人という段階で考えると、現生人類である新人の誕生は約20万年前ごろになる。

「初期の猿人から現在の私たちに至るまでに脳容積はおよそ3倍に増加しました。ただし脳の容積は順調に増大したわけではありません。脳容積は新しい種が生まれたときに急激に増大し、やがて安定期を迎えるというパターンをとります」「440万年前のアルディピテクス属の脳容積は300~400ミリリットルほどで、チンパンジーやゴリラと大差がありません」「ネアンデルタール人の脳容積の平均は1450ミリリットル。中にはホモ・サピエンス(平均1490ミリリットル)を凌ぐものもいたことがわかっています。ただし、ネアンデルタール人の脳で発達するのは主として視覚に関わる後頭葉の分野で、これは日照の少ない高緯度地方の生活に適応した結果という可能性もあります。一方、ホモ・サピエンスで発達するのは、思考や創造性を担うと考えられる前頭葉で、このことは同じような容積を持ちながらも、(中略)社会生活や認知が異なっていたであろうということを示唆しています」。

脳はエネルギーを大量に消費し、身体全体の約20%のエネルギーが脳で使われている。「脳容積の増加は生物に大きな負担を強いることになります。脳容積が増大するについれて、必要なエネルギーを賄うために、行動や食性、社会構造などを大きく変えなければならなかったはずです」「複雑な社会をつくることが、効率的にエネルギーを摂取することを可能にしたのでしょう。ヒトの行動の複雑さや社会の複雑さや社会の規模と、大脳の新皮質の大きさのあいだには強い関係があります。共同体の規模が、大脳の新皮質に比例すると考えると、猿人の社会はチンパンジーと同程度の50人、原人段階では100人、そしてホモ・サピエンスでは150人程度になります。実際にホモ・サピエンスは、狩猟採集民から現代人の社会まで、150人をひとつの社会構造の単位としていることがわかっています」「この数字は、提唱者であるオックスフォード大学の教授の名を取ってダンパー数と呼ばれています。150人は社会を構成する基本となる数字なのです。私たちが年賀状をやりとりする人数や、携帯電話のアドレス帳、学校の一学年の数など、平均をとるとおおむねこの程度であることもわかっています」「ホモ・サピエンスの脳容積は、誕生してこのかた増加していませんから、その後の歴史は、基本的にダンパー数程度の理解力しかないハードウェアを使ってなんとか編み上げられたといえます」。

第二章は「私たちの『隠れた祖先』--ネアンデルタール人とデニソワ人」。「今のところ、もっとも古い人類化石の遺伝情報は、スペインの43万年前のシマ・デ・ロス・ウエソス洞窟出土の人骨です。1976年以降の発掘で28体分の人骨が発見されているのですが、特に近年ではDNA分析を意識した調査が注意深く行われています。古代試料にはごくわずかなDNAしか残されておらず、しかもそれは非常に短い断片となっています。PCR法を使って、それらの試料を増幅して分析を行うのですが、この際に問題になるのが外在性DNAの混入、いわゆるコンタミネーションです」。コンタミネーションは、研究者が一番気をつけているきわめて微妙な問題だ。古代人骨のDNAを分析しているはずが、現代人のものが混じっていてはお話にならない。

「姿形から典型的なネアンデルタール人と考えられる化石は、ヨーロッパや西アジアの遺跡から数多く発見されており、それらはおよそ14万~13万年前のものと考えられています。成人の推定身長は150~175センチメートル、がっちりとした体格で体重は64~82キログラムと見積もられています。脳容積は1200~1750ミリリットルで、頭骨は前後に長く、眉の部分がひさしのように飛び出し、顔面全体が前方に突き出ているなど、私たちとは異なる独特の風貌をしています」「2010年の研究で、クロアチアのヴィンデジャ洞窟から発見された3体のネアンデルタール人女性人骨から採取したDNAが分析されました。(中略)DNA配列の解読が行われた結果、サハラ以南のアフリカ人を除く、アジア人とヨーロッパ人にはおよそ2.5パーセントの割合でネアンデルタール人のDNAが混入していることが明らかとなったのです」。

デニソワ人というのはなじみがないが、シベリア西部にある洞窟から発見された未知の人類だ。ネアンデルタール人ともホモ・サピエンスとも異なることがDNA分析から確認されている。「この未知の人類は、形態的な特徴が不明なまま、DNAの証拠だけで新種とされた最初の人類です」「デニソワ洞窟からはネアンデルタール人だけではなく、ホモ・サピエンスがつくった遺物も見つかっており、少なくとも異なる三種の人類に利用されていたことがわかっています」「洞窟堆積物や人骨の測定によって、この洞窟にデニソワ人が居住していたのがおよそ19万3000~9万7000年前と推定されています。この洞窟から出土した人骨について特筆すべきは、そのDNAの保存状態がずば抜けてよいということです。デニソワ洞窟の平均気温は〇度以下といわれており、非常に低温で安定していたことが、DNAの長期間にわたる保存にとってプラスだったと考えられています」「2018年にさらに驚くべき発見が報告されています。この洞窟で発見された9万年前のものとされる1センチメートルほどの長幹骨の破片から抽出されたDNAが分析され、この人物がネアンデルタール人の母親とデニソワ人の父親から生まれた混血であることが判明したのです。骨の厚さからは13歳前後と推定されており、ゲノム解析の結果、女性であることもわかりました」。デニソワ人の研究は進んでいるものの、人骨の発見は少なく、「指の骨や臼歯、長幹骨の骨など、ごく限られた小さな骨や歯しか残っていません」。姿形も不明で、まだ謎の人類というしかない段階だ。ホモ・サピエンスとDNAの共通部分を探す研究も行われている。その結果、パプアニューギニアの人のDNAの3~6パーセントはデニソワ人に由来していた。しかもデニソワ人だけではなく、ネアンデルタール人のゲノムも2パーセントほど受け継いでいることが判明している。デニソワ人は高地に適応していたと考えられていて、チベット高原からも16万年前のデニソワ人の化石が見つかっている。

ホモ・サピエンスはアフリカで誕生したと考えられている。ホモ・サピエンスの化石が30万年ほど前のアフリカの地層で発見されているからだ。だが、ホモ・サピエンスがネアンデルタール人やデニソワ人の共通祖先から分岐したのは60万年ほど前で、その間の進化の様子ははっきりしていない。ゲノム解析から見たアフリカ大陸でのホモ・サピエンスの初期拡散は下図のとおりだ。最初にアフリカ中央部で誕生し、狩猟民として東アフリカに移動、その後アフリカを出たと推定されている。

第4章以降はヨーロッパやアジアなど各地への進出の様子だ。およそ6万年前ごろ、アフリカを出たホモ・サピエンスの集団はユーラシア大陸全域に広がり、約4万3000年前にはヨーロッパに、約4万年前には中国やインドネシアに到達している。約3万年前には東シベリアに。その一部が2万年前以降、ベーリング海峡(地橋)を通ってアメリカ大陸に到達したと考えられている。

第4章の章末に、「最古のイギリス人の肖像」というコラムが出ている。イギリスのブリテン島でもっとも古い人骨のひとつは約1万年前のものだ。チェダーチーズで有名な南西部のチェダー地方で発見された。2018年に大英自然史博物館によってDNAが分析され、そのデータをもとに顔面の復元像もつくられた。現代のイギリス人とは異なり、肌の色は褐色で、目の色はブルーと推定された。旧石器時代のヨーロッパ全域、中石器時代の西ヨーロッパに住んでいた人々は、皮膚を暗褐色にする遺伝子を持っていた。これに対し、現在のトルコのアジア部分にあたるアナトリアの農耕民は皮膚を明るくする遺伝子を高頻度で持っていた。現在の多くのヨーロッパ人は皮膚を明るくする遺伝子を持っている人が多い。5000年前以降、ヨーロッパ人の皮膚の色は次第に白くなっていったと考えられている。また、われわれが抱く青い目というヨーロッパ人の特徴は特定の遺伝子に起きた変異が原因と考えられ、1万4000年から1万3000年前のイタリアとジョージアで見つかった人骨から確認されている。この変異は8000年前までにヨーロッパでは普遍的に見られるようになった。白い肌と青い目というヨーロッパの人の特徴は、「自然選択と集団の交雑などが複雑に絡み合って、現在の状況が生まれたと考えられており、それらの特徴をセットで持つことは偶然によるものなのです」。

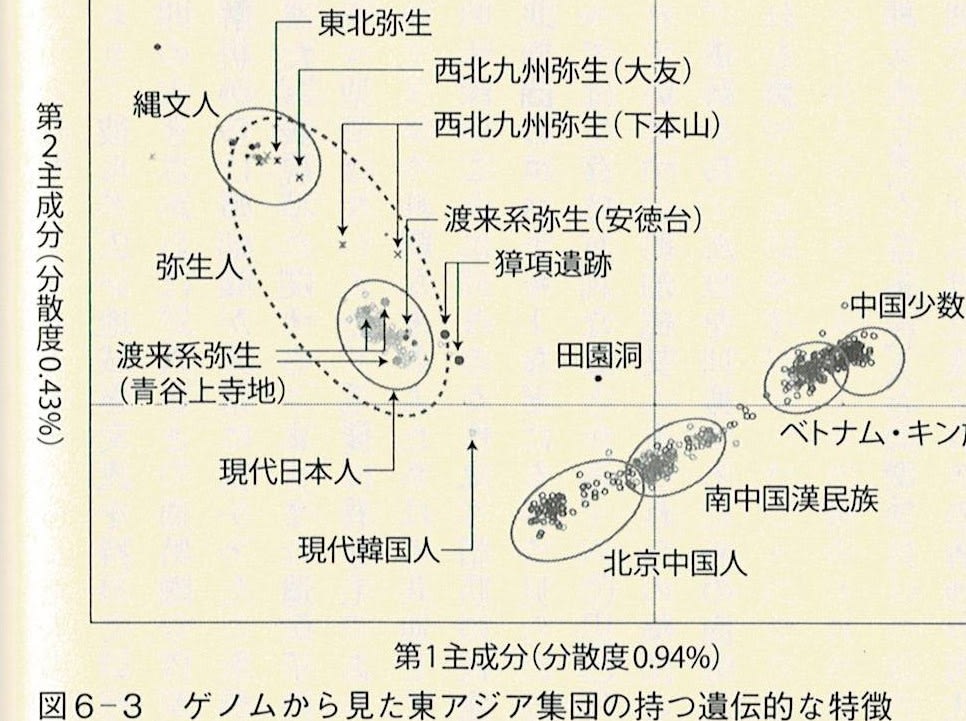

日本列島の集団については二重構造モデルが定説とされてきた。日本列島には、北海道のアイヌ集団、琉球列島集団、そして本州・四国・九州を中心とした、いわゆる本土日本人と形質の異なる集団が存在する。「二重構造モデルでは、旧石器時代に東南アジアなどから北上した集団が日本列島に進入して基層集団を形成し、彼らが列島全域で均一な形質を持つ縄文人となったと仮定しています。一方、列島に入ることなく大陸を北上した集団は、やがて寒冷地適応を受けて形質を変化させ、北東アジアの新石器人となったと考えています。弥生時代の開始期になると、この集団の中から朝鮮半島を経由して、北部九州に稲作をもたらす集団が現れたとされ、それが渡来系弥生人と呼ばれる人びとになります。つまり、縄文人と渡来系弥生人の姿形の違いは、集団の由来が異なることに起因すると説明しているのです」。むろん、このモデルには単純化しすぎという批判もある。

上の図を見てほしい。「この中で、現代日本人(中央左下)は大陸集団から離れた部分に位置しています。北京の中国人と現代日本人の中間には韓国人が位置しており、この三者を結んだ延長線上のはるか離れた(左上の)場所に縄文人がいます。現代日本人がこの位置にあるのは、大陸集団、特に北東アジアの集団が列島に進入し、在来の縄文系集団と混合したためであると考えると説明がつきます。興味深いのは、韓国の現代人がちょうど現代日本人と北京の中国人の中間に位置することでしょう。これは朝鮮半島の基層にも、縄文につながる人たちの遺伝子があることを意味しています」。

弥生時代以降の日本列島への集団の進出は次のように考えられている。約6000年前、西遼河(中国東北部)にいた新石器時代の雑穀農耕民が朝鮮半島に進出した。約3300年ほど前には、中国の長江流域で稲作農耕をしていた集団に端を発する遼東半島と山東半島の稲作農耕民が朝鮮半島を経由して北部九州に進出した。両者は1000年以上かけて日本列島に稲作や農耕を伝えるとともに、従来の集団との混合が起きた。これとは別に、北方からはオホーツク文化を持った集団が北海道から流入した。

北海道の縄文人とオホーツク文化人、アイヌの人たちのミトコンドリアDNAの分析の結果、「アイヌの人たちは単純に北海道の縄文人の子孫というわけではなく、オホーツク文化人の遺伝的な影響を強く受けているということが判明したのです。そのため現在では、アイヌ集団は北海道の縄文人を基盤として、オホーツク文化人の遺伝子を受け取ることで成立したと考えられるようになっています」「(アイヌ集団などの)研究では、2000年前には千島列島を経由してカムチャッカ半島集団の遺伝子が流入し、1500年前には沿海州からの遺伝子の流入があったと推定されました。この結果からも、アイヌ集団の成立にオホーツク文化人が関係していることはほぼ間違いないと考えられています」「現代のアイヌの人たちは縄文人のゲノムを70パーセントほど持っており、これは日本列島集団の中では群を抜いて大きな数字です。本土日本人を渡来人の末裔と考えるとしたら、アイヌの人たちは北海道の縄文人の末裔と捉えられます。他方で、大陸の北方系先住民のゲノムを引き継いでいるということも忘れてはならないでしょう」。

終章は「我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへ行くのか」。これはアメリカ・ボストン美術館にあるゴーギャンの名画のタイトルだ。この大作が描かれた19世紀の終わりごろはネアンデルタール人に続いてジャワ原人が発見され、ホモ・サピエンスに連なる化石の発見とその系統の研究の重要性が認識された時代だった。著者は、百年以上の人類史研究の進展を振り返りつつ、現代に常識となっている歴史や文化の見方への変容を強く迫る。たとえば、弥生時代のクニの成立。「弥生時代になって古代のクニが誕生した」という表現を耳にすると、「日本列島に居住していた人びとが、弥生時代になって自発的にクニをつくり始めたと考えがちです。けれども、これまでのゲノム研究の結果からは、おそらくその時代に大陸からクニという体制を持った集団が渡来してきたと考える方が正確だということがわかってきています。古代ゲノム解析は、これまで顧みられることがあまりなかった文化や政治体制の変遷と集団の遺伝的な移り変わりについて、新たに考える材料を提供していてくれるのです」。これは古代ゲノム研究が明らかにしたまったく新しい視点だ。古代人の集団は単に進出しただけでなく、その文化や習俗なども持ち込んだわけだ。

著者は最後に、われわれが学ぶ歴史の教科書の内容についても、大きく欠けている視点があると指摘する。「教科書的記述に欠けているのは、『世界中に展開したホモ・サピエンスは、遺伝的にほとんど同一といってもいいほど均一な集団である』という視点や、『すべての文化は同じ起源から生まれたのであり、文明の姿の違いは、環境の違いや歴史的な経緯、そして人びとの選択の結果である』という認識です」「そうした基本的認識なしに多様な社会を正しく理解することはできないのにもかかわらず、教科書にそのことが書かれていないのです」。これは今も世界にはびこる人種差別やそのもととなる、理由のない人種的優越感、それにもとづくさまざまな偏見に対する根底的な批判だろう。今に至る多くの戦争がこうした思い込みや偏見によって始まり、続いていることへの怒りもあるのかもしれない。

著者が力説する古代ゲノム研究の意義を評者は高く評価したい。それとともに、こうした知見がメディアでほとんど紹介されていないのを非常に残念に思った。それが著者に本書を書かせた最大の動機なのだろう。本書には、最新の研究成果に基づくデータが豊富に紹介され、地図も多用し、記述は丁寧なので、内容は全面的に納得できる。巻末には20頁わたって参考文献リストが出ているが、多くは専門誌に発表された英文の論文だ。急進展した分野だけに、日本語で読める啓蒙的な書物がほとんど存在しないのは残念だ。本書を是非、多くの人に読んでもらいたい。われわれの遠い祖先が大陸を徒歩で何千キロも旅し、小舟やいかだで大海原を越え、未知の世界に挑んだことを知って、先人の勇気と努力に感嘆する読者も多いのではないだろうか。