人口と日本経済 吉川 洋著

吉川洋氏は長年、東大教授を務めた著名な経済学者。時流におもねらず、信頼できる言説を張ってこられた方だと思う。

2015年の国勢調査では日本の人口は1億2711万人、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計(中位の推計)では、100年後の2110年には3分の1の4286万人になるというのだから、国中を悲観論が覆うのも無理はない。だが、筆者はこうした推計を踏まえつつ、冷静にデータを見つめ直す。

まず、わが国人口の推移の推計から。鬼頭宏氏の「人口から読む日本の歴史」(2000年)によると、今から7200年前の縄文前期には日本列島に約10万人がいたという、これがその約900年後の6300年前に約26万人に増えた。ところが、そこから1400年ほど経た4900年前の縄文晩期には約7万人に急減したという。大変動は縄文晩期の寒冷化で、落葉樹林から採れる木の実が減ったことが主因らしい。

本格的な農耕が始まった弥生時代(約3800年前)初期の日本列島の人口は約59万人。これ以降は食糧生産が安定し、人口は堅調に増加を続ける。奈良時代(725年)は約451万人、その400年後の平安末期(1150年)には約683万人、そこから400年以上後の江戸初期(1600年)には1227万人、さらに約300年後の明治初期(1873年)には約3229万人、そこからは安定的に増加し、戦後間もない昭和25(1950)年には約8389万人、昭和50(1975)年には1億1194万人と1億人を突破した。こうした推計を見ると、この国が1億人を超える人口を擁するのは最近の一時期のことだとわかる。

筆者は中国や世界の人口のデータの推計も紹介する。中国の場合、約2000年前の西暦2年(前漢時代)の人口は約5959万人、それがわずか55年後の57年(後漢の光武帝時代)は約2100万人に急減する。内乱で生じた饑饉や大量殺戮などの大混乱が原因という。それが1792年の清の高宗時代には約3億746万人、今日では13億7000万人、誰もが知る世界一の人口大国になった。

各国のデータをチェックした上で、筆者は経済学が人口問題とどう取り組んできたかを振り返る。18世紀末から19世紀初めにかけて活躍したマルサスは『人口論』で、「人口の増加は必然的に食料により制約される。食料が増えれば人口は必ず増加する。人口増加圧力を抑え、現実の人口を食料の供給とすり合わせるものは、貧困と悪徳である」と喝破した。19世紀半ばに活躍した生物学者のダーウィンは自然淘汰論のインスピレーションをマルサスの人口論から得たという。

こうした流れを踏まえ、筆者は人口減少と日本経済との関係について考える。日本の子ども(0~14歳)の人口は1982年以来、35年連続で減り続けている。東北大経済学研究科の「日本の子ども人口時計」(ウェブで最新データが閲覧可能)によると、今のペースで子どもが減り続ければ日本の子どもの数は西暦3776年8月14日に一人になってしまうという(7月1日時点の数字)。その一方で高齢化が激しい勢いで進行している。急速な高齢化に伴う社会保障費の増大で、財政赤字は拡大を続け、国の借金である国債残高は16年度末で838兆円。国民一人当たり664万円という途方もない金額だ。

人口は今後減り続ける一方だとみられている。2014年に民間の日本創成会議・人口減少検討分科会が発表した推計では若年女性人口(20~39歳)が2040年にかけて半減する市町村は896(全体の49.8%)、2040年時点で人口が1万人を切る市町村は523(29.1%)、今後25年間で全国の3割近い自治体が「消滅」する可能性が高いと警告して衝撃を与えた。

だが、筆者はここでも冷静に資料を分析する。こんな資料があるのかと驚いたのは19世紀後半以降の都市人口の推計だ。1878(明治11年)、1920(大正9)年、1985(昭和60)年の値で、1878年は1942年段階の推計値、1920年と1985年は国勢調査の数字だ。

1878年は東京(67万)、大阪(29万)、京都(23万)と江戸時代の大都市が並び、4位は名古屋(11万)、5位は金沢(10万)、その後も広島、和歌山と旧城下町が続く。これが42年後の1920年には東京(217万)、大阪(125万)、神戸(60万)、京都(59万)と順位が変わる。そこから65年経った1985年には東京(835万)、横浜(299万)、大阪(263万)、名古屋(211万)現在の順位になる。明治維新直後の1878年は江戸時代の影響を強く残し、福井、松江、鳥取など85年段階では80位以下に下がる旧城下町が20位以内に入っている。

筆者は「表からわかるように、それから(1878年の段階)100年を経て、都市人口は大きく変わった。こうした変動をもたらした最大の要因は、産業の基盤が農業から工業へ変わったことである」と述べる。

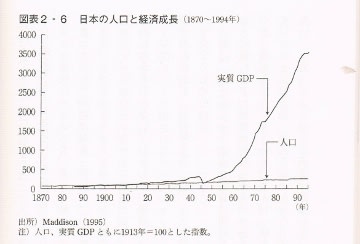

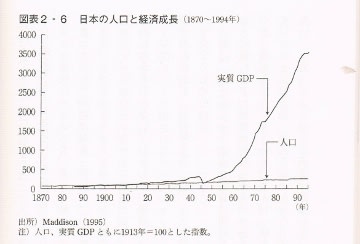

明治3(1870)年から100年あまりの日本の人口と実質GDPの推移を示したグラフ(下図)で、グラフでは人口がごくゆるい右上がりになっているのに、実質GDPは1950年代から急速な右肩上がりになって、高度成長によって人口増加とは無関係に実質GDPが激しく上昇してきたことを示す。

「経済成長率と人口の伸び率の差、これが『労働生産性』の成長にほかならない。(中略)労働力人口が変わらなくても(あるいは少し減っても)、一人当たりの労働者がつくり出すモノが増えれば(すなわち労働生産性が上昇すれば)、経済成長率はプラスになる」というわけだ。誤解されがちだが、「労働生産性」の実体は、労働者のやる気や体力ではないという。もしそうなら高齢化がますます進む日本の社会で、労働生産性の大幅な向上は到底、見込めない。

「一国経済全体で労働生産性の上昇をもたらす最大の要因は、新しい設備や機械を投入する『資本蓄積』と、広い意味での『技術進歩』、すなわち『イノベーション』である」。

世界を驚かせた日本の高度成長も労働力人口の増加でもたらされたものではない。内閣府の統計でも1955年に4230万人だった労働力人口は1970年には5170万人に増加したが、この間、実質GDPは47.2兆円から187.9兆円と4倍に増えた。労働力人口の年平均成長率は1.3%だったが、実質GDPの成長率は9.6%に達した。その後の1975年から1990年の労働力人口成長率は1.2%だったが、実質GDPは4.6%も伸びた。この間、実質GDPは234兆円から463兆円に倍増している。

「経済成長の帰趨を決するのは、労働力人口というより労働生産性」というのが筆者の主張だ。

この章の最後で、2012年に英国の経済誌「エコノミスト」が特集で紹介したipadの価格が紹介されている。米国での小売価格は499ドル(当時)だが、製造コスト(原材料・人件費)は187ドル、その中で中国における労働コストはわずか8ドルにすぎない。この特集でエコノミストは「21世紀には『安い労働力』は大きなメリットではなくなる。むしろ新しいモノを売るマーケットに近いところでつくるメリットのほうが大きくなる」と指摘したという。この数字はいろいろな読み方ができると思うが、ipadを組み立てる中国での人件費が製造コスト全体の5%足らずというのには驚かされる。

次いで筆者は「長寿」に焦点をあてる。日本は男女とも平均寿命が世界トップクラスという状態が続き、だれもが長寿は当たり前と思っているが、実はこれも比較的最近のことだという。たとえば夏目漱石がロンドンに留学した1900年に日本の平均寿命は43歳だった。ちなみにアメリカは47歳、イギリスは45歳で大きな差はない。

平均寿命を延ばすのに大きく貢献した乳児死亡率の減少を人口動態統計で見ると、乳児死亡率は1950年代に劇的に低下し、その後も低下が続いて世界最低水準の現在に至っている。

評者も筆者同様、団塊の世代に属するので、育った時期は似通っているが、1950年には自宅出産が97%だったと知ってちょっと驚いた。当時、病院出産比率がもっとも高かった東京でも自宅出産が78%を占めていたという。病院出産が当たり前になったことが、乳児死亡率や出産による事故や病気の劇的な減少につながったことは疑いがない。

日本で、農民や自営業者に公的保険が導入され、国民皆保険制度が実現したのは1961年のことだ。現在は高齢者の過剰受診が問題になっているが、皆保険実現前の1955年のデータを見ると、年齢が上がるにつれて当然のことながら「有病率」が高まる一方、医療機関を受診する「受療率」は低くなっていた。

「皆保険が成立する以前には、多くの高齢者が病気になっても経済的な理由によって受療を抑制していたと推察される。(中略)戦後の歴史を長期的な視点から概観すれば、皆保険が平均寿命の伸びに重要な貢献をしたことは明らかである」。

ちなみに日本と並んで世界的な長寿国(地域)の先頭を切っている香港も、入院してもどんな手術をしても1日の自己負担は100香港ドル(約1400円)という国民の大部分をカバーする保険制度があるという。こうした制度の充実が長寿化を支えてきたことは明らかだ。

吉川教授は内外のデータを豊富に、しかもわかりやすく紹介してくれるので非常にありがたい。

ジニ係数は経済の不平等を示す指標としてよく用いられている。0から1の数字で表現され、数字が1に近いほど不平等、逆に0に近いほど平等化が進んでいるとされる。

2010年の統計によると、平等社会とされるアイスランドやノルウェー、デンマークは0.25前後、ドイツやフランスは0.3前後、アメリカは0.38、日本はイギリスとほぼ同じ水準の0.336だ。驚いたのは中国が0.462ときわめて高いことだ(2015年の数字)。メキシコとほぼ同じで、これでも08年の0.491から下がっている。これは国家統計局発表の公式の数字だ。それだけ見ると無味乾燥な数字も、実にさまざまなことを物語ってくれる。

終章の第4章は「人間にとって経済とは何か」と名付けられている。ここでも筆者は豊富なデータを駆使して説得力ある議論を展開する。

総務省統計局の「消費者物価指数」は物価の指標として日常的に目にするが、筆者は5年ごとの品目の入れ替えに注目する。「このリストから消えたモノやサービスは、まさに創造的破壊により『破壊』されたモノやサービスを代表する。逆に新たに追加されたモノやサービスがプロダクト・イノベーションの成果であることはいうまでもない」。

1960年から2015年までの改定を見ると、日本社会の劇的な変化がよくわかる。1960年にリストから外れたのはマッチやわら半紙、インキ。これに代わって自動炊飯器、トースター、テレビ、冷蔵庫などが入った。65年では駆虫剤や、ラジオ聴取料が廃止され、即席ラーメンや電気掃除機、腕時計などが入った。80年には電子レンジ、ベッド、小型電卓などが入り、テレビ(白黒)、木炭、電報料などが外れた。品目を見ただけで、私たちの生活が、モノにあふれた豊かな生活になっていったことがわかる。

直近の2015年にはレモン、お子様ランチ、左官手間代などが外れ、コンビニのセルフ式コーヒーや空気清浄機、電動アシスト自転車、ペットトイレ用品などがリスト入りした。

こうした社会の激しい変化を踏まえて、筆者はプロダクト・イノベーションの重要性を力説する。

「既存のモノやサービスに対する需要が飽和に達するなら、モノやサービスのリストが変わらないかぎり、経済全体の成長もやがてゼロ成長に向け収束していかざるをえない。(中略)そうした先進国経済で成長を生み出す源泉は、当然のことながら、高い需要の成長を享受する新しいモノやサービスの誕生、つまり『プロダクト・イノベーション』である」。

日本の自動車産業が世界を牽引しているのは、ハイブリッドカーや電気自動車(EV)、スマートカーなど新しいタイプの自動車を世界に先駆けて開発し、市場化に成功したことだ。これは1970年代に資源節約、燃費効率といったことが世界的な課題となり、これを克服するための技術開発や技術革新がイノベーションにつながったわけだ。

わかりやすい例として、紙オムツを例に筆者はさらに説明する。子ども用のオムツは少子化の進行で需要は減り続けているが、メーカーが大人向けの紙オムツを発売したおかげで、全体としての市場は成長し、2012年には大人向けが子ども向けを追い抜いたという。

日本の「労働力人口」は1998年の6793万人をピークに、人口に10年ほど先行して減少に転じたという。女性の労働市場への進出が高まったこともあり、一時的に増えたこともあったというが、今後は年率0.6%ほどのペースで減り続けるという。だが、筆者は1.5%程度の実質経済成長は十分可能だと考えている。このためには年率2.0%ほどの労働生産性の伸びが必要だ。これが実現すれば、現在30歳の人の生涯所得は、現在65歳の人の生涯所得の2倍になるはずだという。団塊の世代の一人として是非、それが実現する明るい未来になってほしいと強く願う。

「超高齢社会の姿は誰にも正確には分からない。しかし、社会のすべてが変わると言ってよいような大きな変化が起きることは間違いない。それは数え切れない大小のイノベーションを通して実現される。所得水準が高く、マーケットのサイズが大きく、何よりも超高齢化という問題に直面している日本経済は、実は日本の企業にとって絶好の『実験場』を提供しているといっても過言ではない」。

だが、筆者は「日本の企業は退嬰的だ」と企業の内向き指向を厳しく批判する。それをはっきり物語っているのは部門別貯蓄投資の推移である。貯蓄すなわち稼ぎと支出の差額を家計、企業、政府など部門別に見ると、「今や企業が、家計をしのぎ日本経済で最大の純貯蓄主体となっているのである。これは、資本主義経済本来の姿と言えるだろうか」と強い疑問を呈する。

終章は、「日本経済の将来は、日本の企業がいかに『人口減少ペシミズム』を克服するか、にかかっている」と結ばれている。

豊富なデータと的確な例証を通して人口減少と日本経済の関係を多角的に論じた本書を読むと、まったくその通りだと思う。

何とはない不透明感の中でペシミズムにおちいっていくことは安易すぎる道だろう。吉川教授の言うとおり、この国が歩んできた道筋をきちんと振り返り、わたしたちの社会がどう変化し、どう進化してきたかを知らなければならない。そのうえで、人口減少という強い流れの中で、日本の経済や社会をどう活性化するか考えていかなければならないと思う。羅針盤のない、先が見通せない不透明、不確実な中でも、全体状況を的確に判断し、着実に歩み続けなければいけないのだと痛感した。

新書版で200㌻に満たない小さな書物だが、ひごろ忘れがちなマクロな視点から、人口減少と経済に関する興味深いデータを的確に紹介し、それを分析していく筆者の主張には強い説得力がある。主張の妥当性を吟味し、考えていくことはもちろん有益だが、収載されたデータをきちんと読み進めていくだけでも知的な刺激にあふれている。この分野に関心のある方には強くお勧めしたい。巻末に参考文献リストがついていて、評者もこの何冊かは読んでみたいと思った。筆者の丁寧な紹介に感謝したい。

吉川洋氏は長年、東大教授を務めた著名な経済学者。時流におもねらず、信頼できる言説を張ってこられた方だと思う。

2015年の国勢調査では日本の人口は1億2711万人、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計(中位の推計)では、100年後の2110年には3分の1の4286万人になるというのだから、国中を悲観論が覆うのも無理はない。だが、筆者はこうした推計を踏まえつつ、冷静にデータを見つめ直す。

まず、わが国人口の推移の推計から。鬼頭宏氏の「人口から読む日本の歴史」(2000年)によると、今から7200年前の縄文前期には日本列島に約10万人がいたという、これがその約900年後の6300年前に約26万人に増えた。ところが、そこから1400年ほど経た4900年前の縄文晩期には約7万人に急減したという。大変動は縄文晩期の寒冷化で、落葉樹林から採れる木の実が減ったことが主因らしい。

本格的な農耕が始まった弥生時代(約3800年前)初期の日本列島の人口は約59万人。これ以降は食糧生産が安定し、人口は堅調に増加を続ける。奈良時代(725年)は約451万人、その400年後の平安末期(1150年)には約683万人、そこから400年以上後の江戸初期(1600年)には1227万人、さらに約300年後の明治初期(1873年)には約3229万人、そこからは安定的に増加し、戦後間もない昭和25(1950)年には約8389万人、昭和50(1975)年には1億1194万人と1億人を突破した。こうした推計を見ると、この国が1億人を超える人口を擁するのは最近の一時期のことだとわかる。

筆者は中国や世界の人口のデータの推計も紹介する。中国の場合、約2000年前の西暦2年(前漢時代)の人口は約5959万人、それがわずか55年後の57年(後漢の光武帝時代)は約2100万人に急減する。内乱で生じた饑饉や大量殺戮などの大混乱が原因という。それが1792年の清の高宗時代には約3億746万人、今日では13億7000万人、誰もが知る世界一の人口大国になった。

各国のデータをチェックした上で、筆者は経済学が人口問題とどう取り組んできたかを振り返る。18世紀末から19世紀初めにかけて活躍したマルサスは『人口論』で、「人口の増加は必然的に食料により制約される。食料が増えれば人口は必ず増加する。人口増加圧力を抑え、現実の人口を食料の供給とすり合わせるものは、貧困と悪徳である」と喝破した。19世紀半ばに活躍した生物学者のダーウィンは自然淘汰論のインスピレーションをマルサスの人口論から得たという。

こうした流れを踏まえ、筆者は人口減少と日本経済との関係について考える。日本の子ども(0~14歳)の人口は1982年以来、35年連続で減り続けている。東北大経済学研究科の「日本の子ども人口時計」(ウェブで最新データが閲覧可能)によると、今のペースで子どもが減り続ければ日本の子どもの数は西暦3776年8月14日に一人になってしまうという(7月1日時点の数字)。その一方で高齢化が激しい勢いで進行している。急速な高齢化に伴う社会保障費の増大で、財政赤字は拡大を続け、国の借金である国債残高は16年度末で838兆円。国民一人当たり664万円という途方もない金額だ。

人口は今後減り続ける一方だとみられている。2014年に民間の日本創成会議・人口減少検討分科会が発表した推計では若年女性人口(20~39歳)が2040年にかけて半減する市町村は896(全体の49.8%)、2040年時点で人口が1万人を切る市町村は523(29.1%)、今後25年間で全国の3割近い自治体が「消滅」する可能性が高いと警告して衝撃を与えた。

だが、筆者はここでも冷静に資料を分析する。こんな資料があるのかと驚いたのは19世紀後半以降の都市人口の推計だ。1878(明治11年)、1920(大正9)年、1985(昭和60)年の値で、1878年は1942年段階の推計値、1920年と1985年は国勢調査の数字だ。

1878年は東京(67万)、大阪(29万)、京都(23万)と江戸時代の大都市が並び、4位は名古屋(11万)、5位は金沢(10万)、その後も広島、和歌山と旧城下町が続く。これが42年後の1920年には東京(217万)、大阪(125万)、神戸(60万)、京都(59万)と順位が変わる。そこから65年経った1985年には東京(835万)、横浜(299万)、大阪(263万)、名古屋(211万)現在の順位になる。明治維新直後の1878年は江戸時代の影響を強く残し、福井、松江、鳥取など85年段階では80位以下に下がる旧城下町が20位以内に入っている。

筆者は「表からわかるように、それから(1878年の段階)100年を経て、都市人口は大きく変わった。こうした変動をもたらした最大の要因は、産業の基盤が農業から工業へ変わったことである」と述べる。

明治3(1870)年から100年あまりの日本の人口と実質GDPの推移を示したグラフ(下図)で、グラフでは人口がごくゆるい右上がりになっているのに、実質GDPは1950年代から急速な右肩上がりになって、高度成長によって人口増加とは無関係に実質GDPが激しく上昇してきたことを示す。

「経済成長率と人口の伸び率の差、これが『労働生産性』の成長にほかならない。(中略)労働力人口が変わらなくても(あるいは少し減っても)、一人当たりの労働者がつくり出すモノが増えれば(すなわち労働生産性が上昇すれば)、経済成長率はプラスになる」というわけだ。誤解されがちだが、「労働生産性」の実体は、労働者のやる気や体力ではないという。もしそうなら高齢化がますます進む日本の社会で、労働生産性の大幅な向上は到底、見込めない。

「一国経済全体で労働生産性の上昇をもたらす最大の要因は、新しい設備や機械を投入する『資本蓄積』と、広い意味での『技術進歩』、すなわち『イノベーション』である」。

世界を驚かせた日本の高度成長も労働力人口の増加でもたらされたものではない。内閣府の統計でも1955年に4230万人だった労働力人口は1970年には5170万人に増加したが、この間、実質GDPは47.2兆円から187.9兆円と4倍に増えた。労働力人口の年平均成長率は1.3%だったが、実質GDPの成長率は9.6%に達した。その後の1975年から1990年の労働力人口成長率は1.2%だったが、実質GDPは4.6%も伸びた。この間、実質GDPは234兆円から463兆円に倍増している。

「経済成長の帰趨を決するのは、労働力人口というより労働生産性」というのが筆者の主張だ。

この章の最後で、2012年に英国の経済誌「エコノミスト」が特集で紹介したipadの価格が紹介されている。米国での小売価格は499ドル(当時)だが、製造コスト(原材料・人件費)は187ドル、その中で中国における労働コストはわずか8ドルにすぎない。この特集でエコノミストは「21世紀には『安い労働力』は大きなメリットではなくなる。むしろ新しいモノを売るマーケットに近いところでつくるメリットのほうが大きくなる」と指摘したという。この数字はいろいろな読み方ができると思うが、ipadを組み立てる中国での人件費が製造コスト全体の5%足らずというのには驚かされる。

次いで筆者は「長寿」に焦点をあてる。日本は男女とも平均寿命が世界トップクラスという状態が続き、だれもが長寿は当たり前と思っているが、実はこれも比較的最近のことだという。たとえば夏目漱石がロンドンに留学した1900年に日本の平均寿命は43歳だった。ちなみにアメリカは47歳、イギリスは45歳で大きな差はない。

平均寿命を延ばすのに大きく貢献した乳児死亡率の減少を人口動態統計で見ると、乳児死亡率は1950年代に劇的に低下し、その後も低下が続いて世界最低水準の現在に至っている。

評者も筆者同様、団塊の世代に属するので、育った時期は似通っているが、1950年には自宅出産が97%だったと知ってちょっと驚いた。当時、病院出産比率がもっとも高かった東京でも自宅出産が78%を占めていたという。病院出産が当たり前になったことが、乳児死亡率や出産による事故や病気の劇的な減少につながったことは疑いがない。

日本で、農民や自営業者に公的保険が導入され、国民皆保険制度が実現したのは1961年のことだ。現在は高齢者の過剰受診が問題になっているが、皆保険実現前の1955年のデータを見ると、年齢が上がるにつれて当然のことながら「有病率」が高まる一方、医療機関を受診する「受療率」は低くなっていた。

「皆保険が成立する以前には、多くの高齢者が病気になっても経済的な理由によって受療を抑制していたと推察される。(中略)戦後の歴史を長期的な視点から概観すれば、皆保険が平均寿命の伸びに重要な貢献をしたことは明らかである」。

ちなみに日本と並んで世界的な長寿国(地域)の先頭を切っている香港も、入院してもどんな手術をしても1日の自己負担は100香港ドル(約1400円)という国民の大部分をカバーする保険制度があるという。こうした制度の充実が長寿化を支えてきたことは明らかだ。

吉川教授は内外のデータを豊富に、しかもわかりやすく紹介してくれるので非常にありがたい。

ジニ係数は経済の不平等を示す指標としてよく用いられている。0から1の数字で表現され、数字が1に近いほど不平等、逆に0に近いほど平等化が進んでいるとされる。

2010年の統計によると、平等社会とされるアイスランドやノルウェー、デンマークは0.25前後、ドイツやフランスは0.3前後、アメリカは0.38、日本はイギリスとほぼ同じ水準の0.336だ。驚いたのは中国が0.462ときわめて高いことだ(2015年の数字)。メキシコとほぼ同じで、これでも08年の0.491から下がっている。これは国家統計局発表の公式の数字だ。それだけ見ると無味乾燥な数字も、実にさまざまなことを物語ってくれる。

終章の第4章は「人間にとって経済とは何か」と名付けられている。ここでも筆者は豊富なデータを駆使して説得力ある議論を展開する。

総務省統計局の「消費者物価指数」は物価の指標として日常的に目にするが、筆者は5年ごとの品目の入れ替えに注目する。「このリストから消えたモノやサービスは、まさに創造的破壊により『破壊』されたモノやサービスを代表する。逆に新たに追加されたモノやサービスがプロダクト・イノベーションの成果であることはいうまでもない」。

1960年から2015年までの改定を見ると、日本社会の劇的な変化がよくわかる。1960年にリストから外れたのはマッチやわら半紙、インキ。これに代わって自動炊飯器、トースター、テレビ、冷蔵庫などが入った。65年では駆虫剤や、ラジオ聴取料が廃止され、即席ラーメンや電気掃除機、腕時計などが入った。80年には電子レンジ、ベッド、小型電卓などが入り、テレビ(白黒)、木炭、電報料などが外れた。品目を見ただけで、私たちの生活が、モノにあふれた豊かな生活になっていったことがわかる。

直近の2015年にはレモン、お子様ランチ、左官手間代などが外れ、コンビニのセルフ式コーヒーや空気清浄機、電動アシスト自転車、ペットトイレ用品などがリスト入りした。

こうした社会の激しい変化を踏まえて、筆者はプロダクト・イノベーションの重要性を力説する。

「既存のモノやサービスに対する需要が飽和に達するなら、モノやサービスのリストが変わらないかぎり、経済全体の成長もやがてゼロ成長に向け収束していかざるをえない。(中略)そうした先進国経済で成長を生み出す源泉は、当然のことながら、高い需要の成長を享受する新しいモノやサービスの誕生、つまり『プロダクト・イノベーション』である」。

日本の自動車産業が世界を牽引しているのは、ハイブリッドカーや電気自動車(EV)、スマートカーなど新しいタイプの自動車を世界に先駆けて開発し、市場化に成功したことだ。これは1970年代に資源節約、燃費効率といったことが世界的な課題となり、これを克服するための技術開発や技術革新がイノベーションにつながったわけだ。

わかりやすい例として、紙オムツを例に筆者はさらに説明する。子ども用のオムツは少子化の進行で需要は減り続けているが、メーカーが大人向けの紙オムツを発売したおかげで、全体としての市場は成長し、2012年には大人向けが子ども向けを追い抜いたという。

日本の「労働力人口」は1998年の6793万人をピークに、人口に10年ほど先行して減少に転じたという。女性の労働市場への進出が高まったこともあり、一時的に増えたこともあったというが、今後は年率0.6%ほどのペースで減り続けるという。だが、筆者は1.5%程度の実質経済成長は十分可能だと考えている。このためには年率2.0%ほどの労働生産性の伸びが必要だ。これが実現すれば、現在30歳の人の生涯所得は、現在65歳の人の生涯所得の2倍になるはずだという。団塊の世代の一人として是非、それが実現する明るい未来になってほしいと強く願う。

「超高齢社会の姿は誰にも正確には分からない。しかし、社会のすべてが変わると言ってよいような大きな変化が起きることは間違いない。それは数え切れない大小のイノベーションを通して実現される。所得水準が高く、マーケットのサイズが大きく、何よりも超高齢化という問題に直面している日本経済は、実は日本の企業にとって絶好の『実験場』を提供しているといっても過言ではない」。

だが、筆者は「日本の企業は退嬰的だ」と企業の内向き指向を厳しく批判する。それをはっきり物語っているのは部門別貯蓄投資の推移である。貯蓄すなわち稼ぎと支出の差額を家計、企業、政府など部門別に見ると、「今や企業が、家計をしのぎ日本経済で最大の純貯蓄主体となっているのである。これは、資本主義経済本来の姿と言えるだろうか」と強い疑問を呈する。

終章は、「日本経済の将来は、日本の企業がいかに『人口減少ペシミズム』を克服するか、にかかっている」と結ばれている。

豊富なデータと的確な例証を通して人口減少と日本経済の関係を多角的に論じた本書を読むと、まったくその通りだと思う。

何とはない不透明感の中でペシミズムにおちいっていくことは安易すぎる道だろう。吉川教授の言うとおり、この国が歩んできた道筋をきちんと振り返り、わたしたちの社会がどう変化し、どう進化してきたかを知らなければならない。そのうえで、人口減少という強い流れの中で、日本の経済や社会をどう活性化するか考えていかなければならないと思う。羅針盤のない、先が見通せない不透明、不確実な中でも、全体状況を的確に判断し、着実に歩み続けなければいけないのだと痛感した。

新書版で200㌻に満たない小さな書物だが、ひごろ忘れがちなマクロな視点から、人口減少と経済に関する興味深いデータを的確に紹介し、それを分析していく筆者の主張には強い説得力がある。主張の妥当性を吟味し、考えていくことはもちろん有益だが、収載されたデータをきちんと読み進めていくだけでも知的な刺激にあふれている。この分野に関心のある方には強くお勧めしたい。巻末に参考文献リストがついていて、評者もこの何冊かは読んでみたいと思った。筆者の丁寧な紹介に感謝したい。