歴博( 国立歴史民俗博物館)「くらしの植物苑」は

生活文化を支えてきた植物を系統的に植栽し、その理解をより深めることを目的として

旧佐倉城址の一角に開設された、自然を生かした植物苑です

年に4回、サクラソウ・アサガオ・キク・サザンカの特別企画を開催しています

特別企画「伝統古典菊」を見終わって、「くらしの植物苑」でそのまま観察した

=利用方法ごとに6つの地区に分けて植栽されています=

食物として利用するビワ、ウド、クルミなどの植物(食べる)

糸を紡いだり、紙を漉(す)いたりするために利用するシナノキやフジ、ワタなどの植物(織る・漉く)

糸や布を染めるために利用するクチナシ、クワ、ベニバナなどの植物(染める)

薬として利用するナンテン、イチョウ、ドクダミなどの植物(治す)

道具を作るために利用するシラカシ、ケヤキ、ヘチマなどの植物(道具を作る)

塗装や接着・燃料などに利用するマツ、ウルシ、エゴマなどの植物(塗る・燃やす)

くらしの植物苑HPより

投稿フォトは歩いた順

アイ(藍)

タデ科 イヌタデ属

人類最古の染料「藍」は薬としても機能していた

植物を見たのは初めてだったので葉枯れが始まっていたが撮影

バナナ ⇒ バショウ

▼

▼

ツワブキの群落

晩秋に咲く黄色い花と、日陰でも育つ丈夫さが魅力的

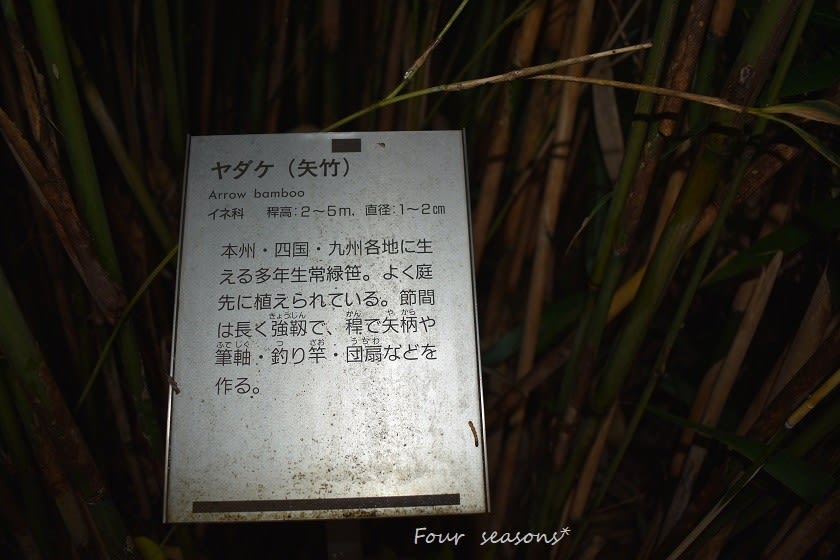

ヤダケ

▼

(左)ハチク (右)クロチク

▼

チゴササ(稚児笹)

葉に白い模様が縦に入るササで庭園や正月飾りに使われる

ササの中では成長が遅い部類に属し、背丈も大きくなりにくい

模様の状態は環境や季節によって変化する

オカメザサ(阿亀笹)

和風庭園の下草として広く使われるため笹に見えるが、竹の一種

名前は「おたふく」のオメンを、この棹にぶら下げて売ったことに由来する

キャラボク(伽羅木)

コウシンバラ(庚申薔薇)

日本には平安時代に渡来し 藤原定家の「名月記」にその名が見られるほど古くから庭で栽培される

近現代の様々なバラを作出した重要な原種であり、バラの園芸品種に四季咲きの性質を導入したとされる

西洋薔薇が普及する前はモッコウバラやナニワイバラと共に愛好されていた

▼

エンコウスギ(猿猴杉)

スギの園芸品種で、突然変異種を挿し木によって増殖したものとされる

極端に長く伸びる葉がテナガザルを想起させるとして「猿猴杉」と名付けられた

(「猿猴」は手長猿と尾長猿の総称)

実際は長い葉と短い枝が交互に発生している

サザンカ ⇒ カンツバキ

中部地方に古木が多い「獅子頭」を基に作られたと考えられる

11~3月にかけて咲き、八重咲き、獅子咲きなどがある

▼

シシヒトツバ(古典園芸植物)

明治時代以降でもその美的基準において栽培、育種されている植物

シシヒトツバはウラボシ科ヒトツバ属に分類され、獅子葉ヒトツバとも呼ばれます

シシヒトツバは、ヒトツバが生長点異常により帯化した個体です

葉の変異が多く、その形状により様々な園芸品種が生まれています

初見もあり何だかワクワク、次回は春先に、、

参考資料:「くらしの植物苑」HP・庭木図鑑 植木ペディア・エバーグリーン