「太平記」

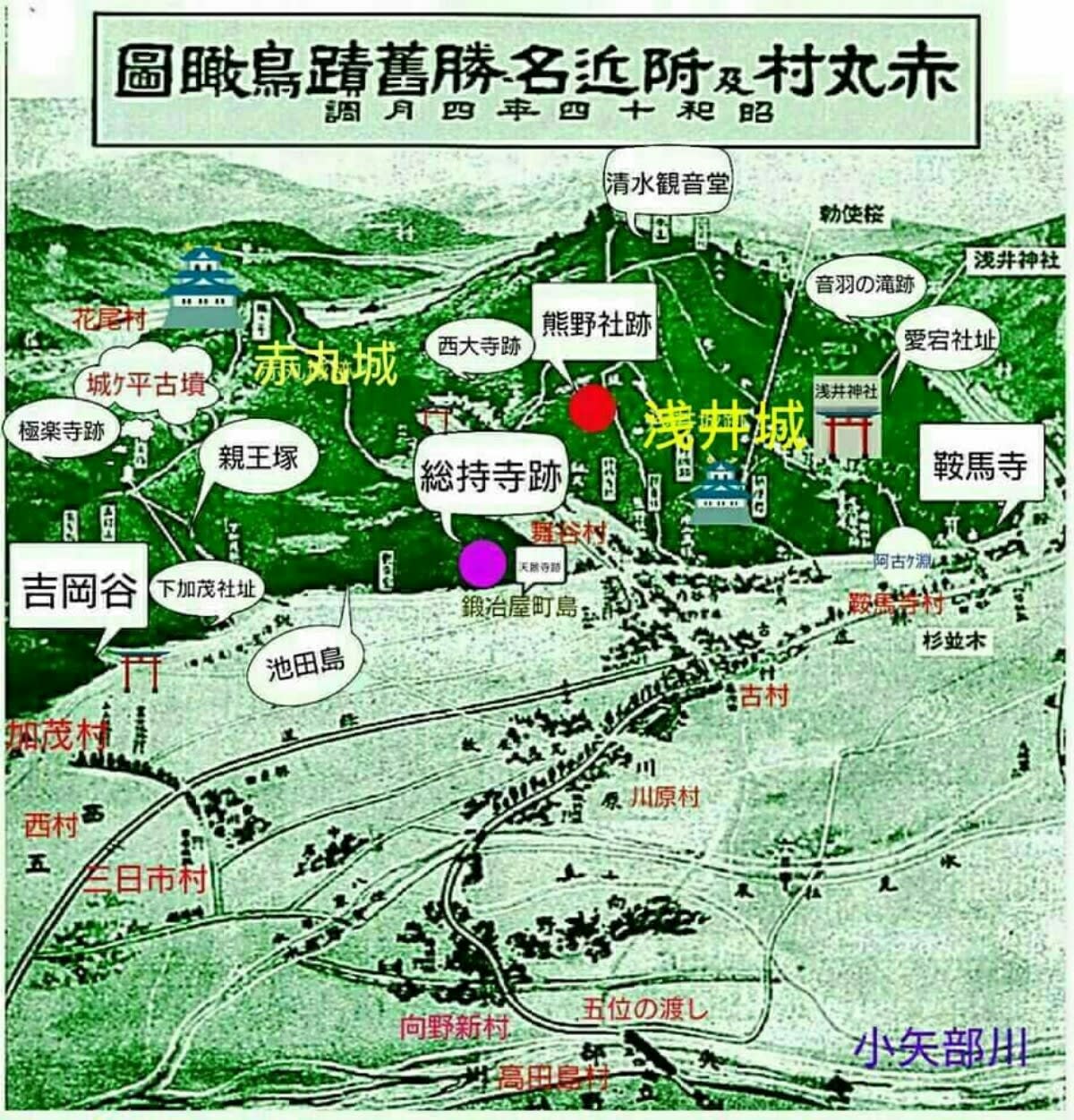

■【後醍醐天皇】の庄園「越中吉岡庄」に在った「赤丸村」には南北朝時代の遺跡や伝承が伝わっており、明治維新の後に南北朝の何れが正統かと言う議論が帝国議会で巻き起こった時には、富山県の知識人や宮内省を巻き込んで「赤丸村」の史蹟調査が度々、行われ、数多くの言論誌が発行された。その為、皇室でもその【南北朝正閏論】の論議の成り行きに心を砕かれ、皇族による【皇統譜】の検討が行われた。

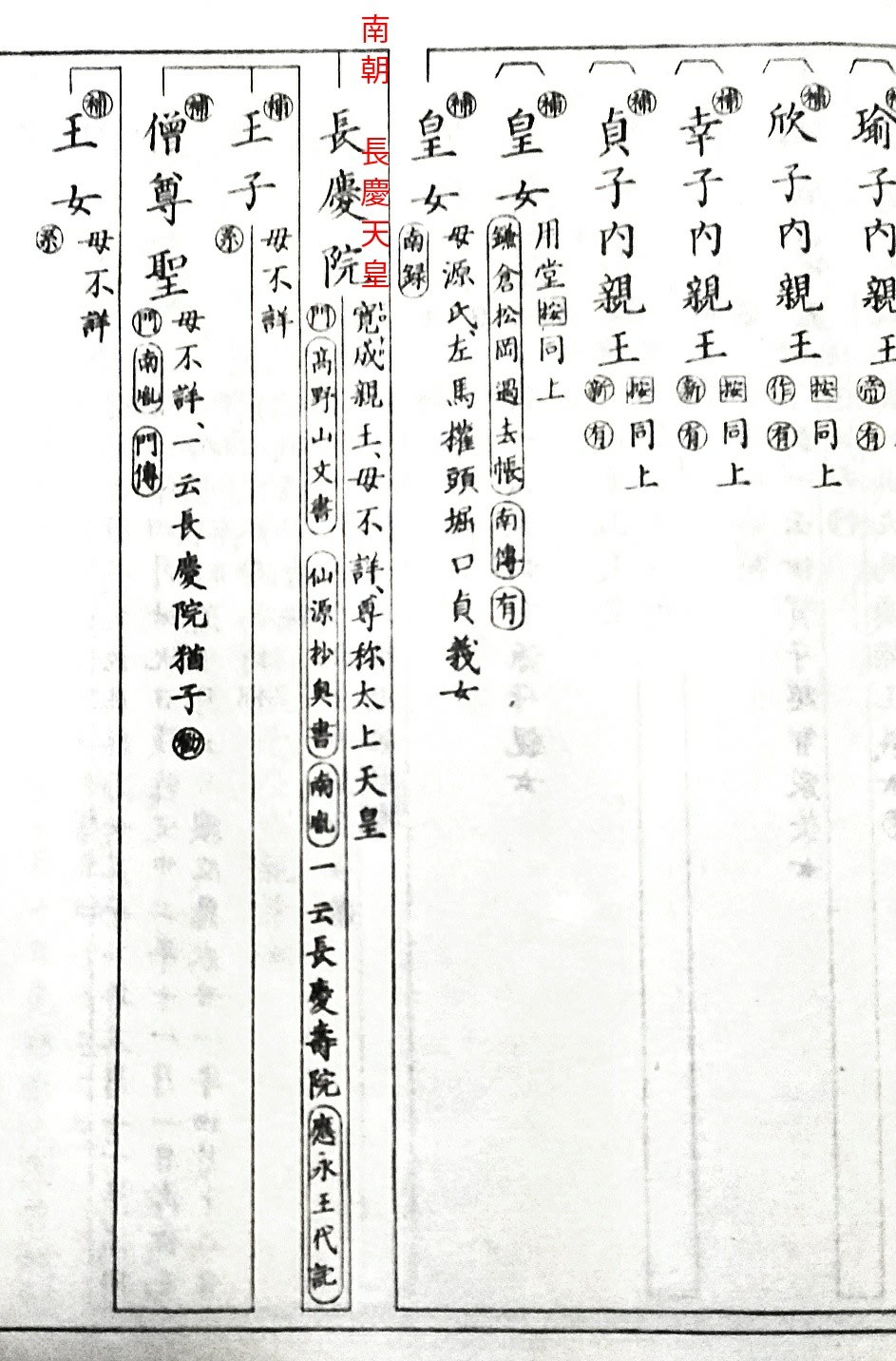

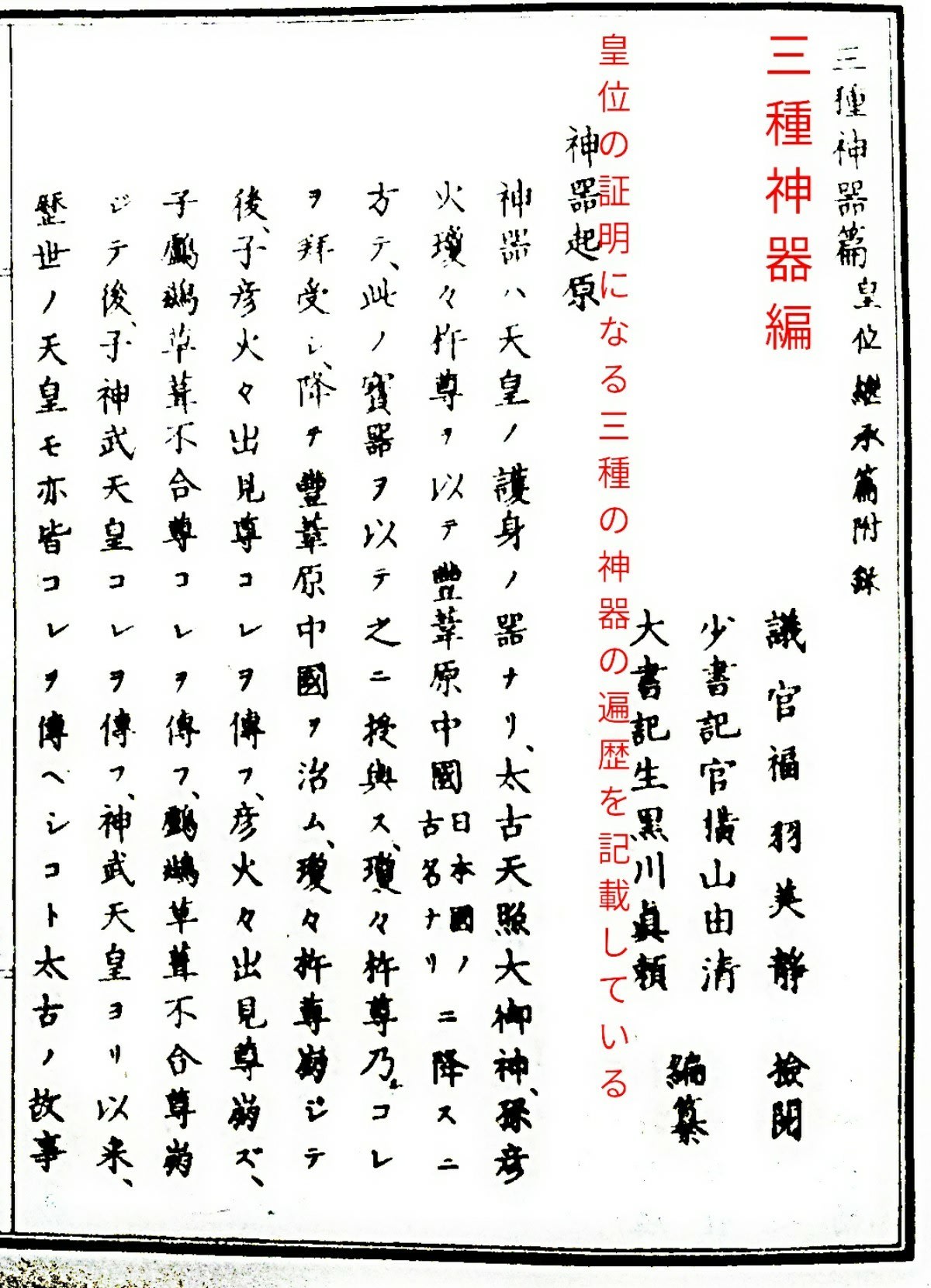

■元元老院所蔵【纂輯御系図 皇位継承編】

(※有栖川宮熾仁親皇殿下総裁編纂)

「神器編」(※「三種の神器」の遍歴経緯)

■明治政府の第二次桂内閣の時、1911年(明治44年)帝国議会は南朝を正統とする議決を行った。北朝の末裔の明治天皇は御前会議を欠席されたが、南北朝時代に三種の神器を保持していた南朝を正統として明治天皇は裁可された。

◆1911年(明治44年)1月19日付の読売新聞社説は「もし両朝の対立をしも許さば、国家の既に分裂したること、灼然火を賭るよりも明かに、天下の失態之より大なる莫かるべし。何ぞ文部省側の主張の如く一時の変態として之を看過するを得んや」「日本帝国に於て真に人格の判定を為すの標準は知識徳行の優劣より先づ国民的情操、即ち大義名分の明否如何に在り。今日の多く個人主義の日に発達し、ニヒリストさへ輩出する時代に於ては特に緊要重大にして欠くべからず」と主張して天皇の位置づけを主張して「南北朝正閏問題」に火が付けられた。

【南北朝正閏問題】

政府と対立する姿勢を鮮明にした犬養毅率いる野党の立憲国民党がこの問題を利用して第2次桂内閣の糾弾・打倒を図った為、南北朝のどちらの皇統が正統であるかを巡る帝国議会での政治論争にまで発展した。1911年(明治44年)2月には衆議院議員の藤澤元造がこの問題を追求する質問主意書を提出。藤澤は議員辞職に追い込まれ、政府は野党の懐柔工作に失敗して窮地に追い込まれる。桂の後見役である元老・山縣有朋が南朝正統論の立場で動いた為、政府は野党や世論に押される形で教科書改訂を約束し、教科書執筆責任者である喜田貞吉を休職処分とし、最終的には水戸光國の『大日本史』の「南朝正統論」の記述を根拠に、明治天皇の裁断で三種の神器を所有していた南朝が正統であるとして、南北朝時代は南朝が吉野にあった事に因んで「吉野朝時代」と呼ばれる事に成った。帝国議会では後醍醐天皇所縁の「賀名生行在所」の保存も議決され、教科書表示も「南朝正統論」で記述されたが、その後も一部の学者は「吉野朝」の表記に対して抗議して南北朝正閏問題は帝国議会で議論されている。

(※「帝国議会議事録」)

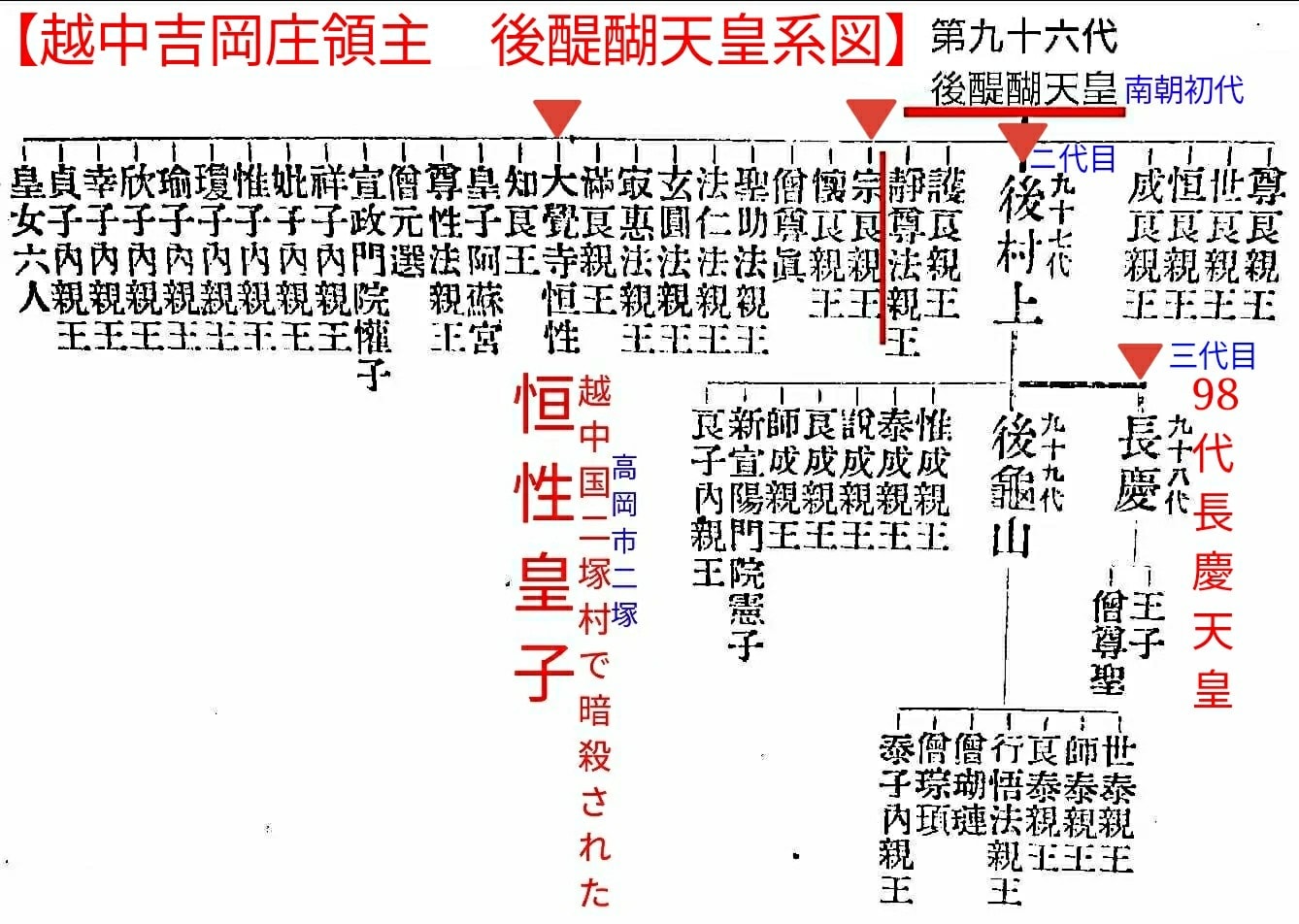

■南朝の後村上天皇の皇子は【長慶天皇】として即位されたが北朝系統の皇統譜では天皇の代数が記載されていない。明治十年、有栖川宮熾仁親王が編纂された【皇統譜】にも代数は記載されていない。1911年(明治44年)3月に「明治天皇」が【南朝を正統とする勅裁】を下した際も在位認定されないままであったが、大正時代に入って、八代国治・武田祐吉の実証的研究が決定的な在位説として評価され、これを受けて宮内省の調査が行われ、1926年(大正15年)10月21日に皇統加列についての詔書発布があり、ここにようやく長慶天皇の在位の事実が公認されるに至った。

◆長慶天皇

【1343年(興国4年/康永2年)━1394年8月27日(応永元年8月1日)は、南北朝時代の第98代天皇で在り、南朝の第3代天皇(在位:1368年(正平23年/応安元年) 3月━ 1383年(弘和3年/永徳3年)冬。諱は寛成(ユタナリ)。法名は「金剛理」(覚理)】

【長慶天皇】は南朝の為に全国各地を巡行されたと云う。南朝の為の祈願文が遺され、後醍醐天皇の皇子の宗良親王が編纂された「歌集」にも掲載されている。当時、全国には「長慶寺」と言う寺院が在り、高岡市にも「長慶寺」跡とされる「長慶寺」と言う地域が残っている。

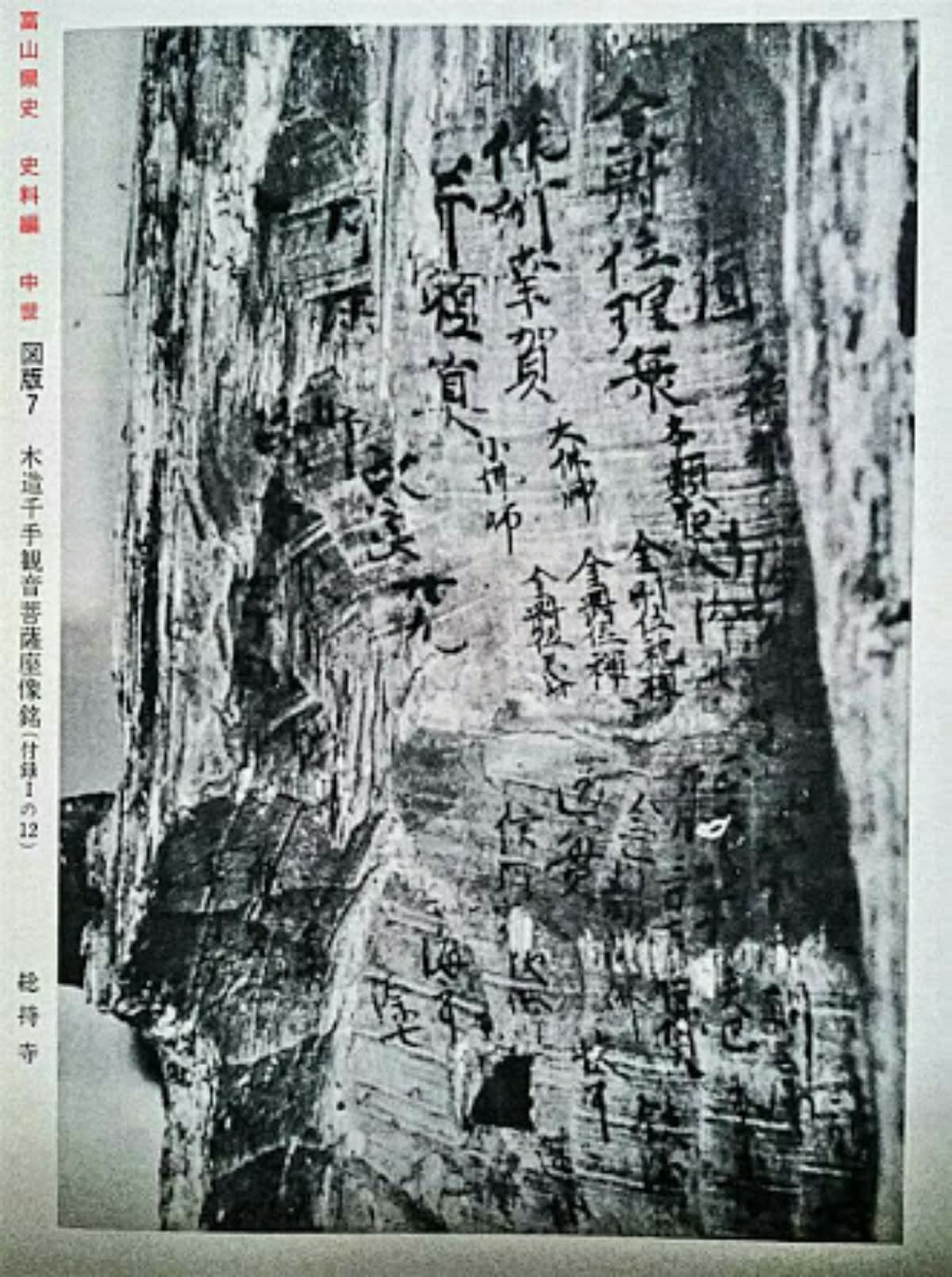

★「越中吉岡庄」赤丸村の「総持寺」に、南北朝の頃に河内金剛寺から伝えられた高岡市関町の「総持寺」に祀られる「国指定重要文化財木造千手観音座像」の胎内には、【金剛位理卿 本願聖人】と記載されているが、この人物は他の胎内名から明らかに鎌倉時代の「後鳥羽上皇」で在る。「越中吉岡庄」の領主で在った「後鳥羽上皇」は法名を「金剛位理卿」(良然)と云い、明らかに別人なのだが、「長慶天皇」(「金剛理」覚理)が認定された時に胎内に南朝の護持僧の河内金剛寺の学頭「禅恵」の署名が在った事から、この二人の天皇が混同されて、【総持寺の千手観音像は「南北朝時代」に製作された】と文化庁が誤って認定してきた。(※【金剛位理卿 本願聖人】と記載されるこの観音像のメインの胎内名の並びには、鎌倉幕府評定衆の[斎藤長定入道 藤原浄円]が「大檀那」⇒寄進者として記載される。「吾妻鏡」に拠れば、この人物は後鳥羽院が崩御された同年に亡くなられた。)