■現在、高岡市関町に在る「衆徳山総持寺」は、室町時代の初期迄、「越中五位庄赤丸村舞谷(舞谷村)」に在ったが、「五位庄」が、「室町幕府御料所」となり、「三代将軍足利義満」が南北朝を統一して天皇家庄園として続いた「吉岡庄」が「五位庄」と改名された頃に、「臨済宗相国寺」の庄園として寄進され、この時に臨済宗以外の宗派は赤丸村から移転させられたと伝わる。この時期に「総持寺」は「浜総持寺」と呼ばれ、海岸近くの「六渡寺村」に移ったと見られる。

(※「名古屋大須観音文書」)

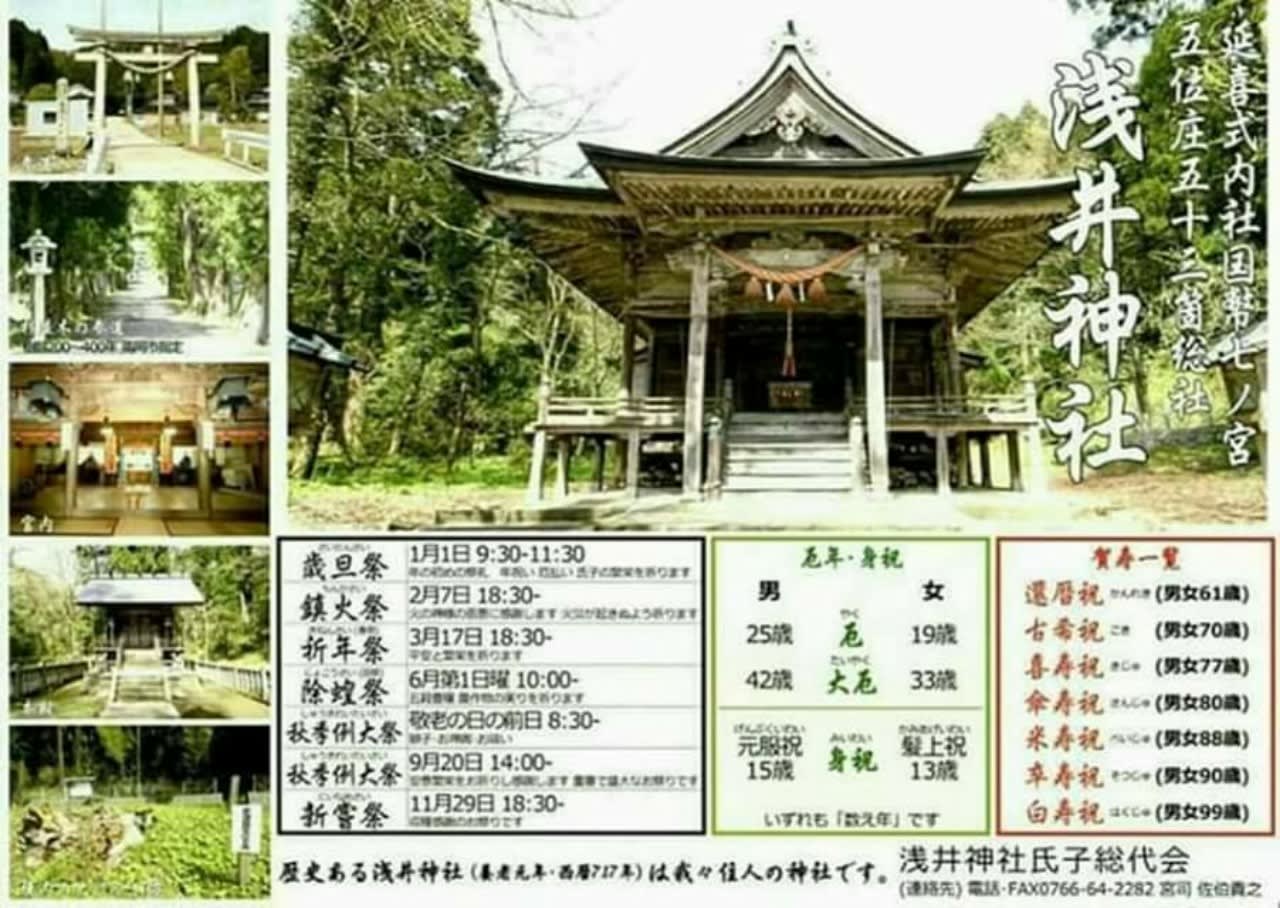

この赤丸村を中心とした庄園は、その範囲も福野町野尻や高岡市中田辺りの盤若野庄や小矢部川河口の二上庄、六渡寺村迄も含む広大な庄園になり、小矢部川を挟んで、「五位の西庄」・「五位の東庄」に分かれていた様だ。この時に、小矢部市に在った「蓮間郡」を除いて、殆どは「利波郡」に属していた様だ。室町時代に「赤丸浅井神社」で藤原直家が法要を勤めた記録が「東海宗洋法語録」(※富山県史中世)に在り、その中に「利波郡五位庄赤丸村住藤原直家」と在り、室町時代には「赤丸村」は「利波郡」に属していた事が判る。

■「総持寺」には南朝の後村上天皇の皇居として使用された空海ゆかりの「河内国金剛寺」から伝わったという「国指定重要文化財木造千手観音座像」が安置されており、この像の胎内銘には「後鳥羽上皇の法名 金剛位理卿 本願聖人」が記載されており、この千手観音像は「後鳥羽上皇の祈願仏」で在る事が判る。この事からも「総持寺」は皇室との深い繋がりが在った事が判る。

🔻「総持寺薬師如来像」の由緒

慶長年間(1615年~1635年)にこの像は総持寺にもたらされたと云う。(※1609年9月13日に前田利長によって高岡城が築城され、高岡の町が開かれた。)

■この薬師如来像は総持寺へ入る前700有余年間、婦負郡の某寺の本尊であったというから、造仏は慶長から700有余年前になる。従ってこの薬師如来像は900年代の平安時代に造られた事になる。その頃に既に婦負郡に「安養坊」が在り、そこにこの薬師如来像が祭られていたという。

今、呉羽山の麓の富山市五福地区には「安養坊」という地名が遺る。

しかし、この由緒書には、「この薬師如来は春日明神の御作也」と在り、この「春日明神」とは【大鏡】の記載に因れば「鹿島神宮」⇒「春日大社」⇒京都「吉田神社」と続く「吉田神道」そのもので在る。

■「吉田神道」は「唯一神道」を唱え、天皇家の「伊勢神道」(白川神祇伯)に対抗して、「神祇官領頂上」という官職を自ら唱え、「天皇」と対立した「幕府側」の神道とも言えるもので、本来の「神祇官」の権限を勝手に使用して全国の神社の神官の叙任をしたり、衣装の色等の服装を定めたりしていた。

「吉田神道」に教化された神官には大きな「任命書」が公布されて、現在も額に入れて掲示している。

これに対して、「伊勢神道」の「白川神道」は直接、伊勢神宮の傘下で、「天皇護持」「国家鎮護」を祈っている。この様に、「伊勢神道」と「吉田神道」は相容れない神道で在り、その「吉田神道」の「春日明神の作」の「薬師如来像」を天皇家と密接な歴史を持っ「総持寺」が祭っているのは信じ難い。明らかにこの由緒なるものは「吉田神道」の人物が書いたもので在る。

■「総持寺」と「薬師如来像」

「延喜式内社赤丸浅井神社」の背後、「赤丸浅井城」の史跡に隣接して総持寺の持ち宮の「熊野社」の跡地が遺されている。「浅井神社」の神官「川人貞良氏」はその著書「長慶天皇の五位庄に於ける御遺跡」(※高岡市立中央図書館蔵)に、この熊野社の由緒を伝え、明治以後も総持寺の住職が毎年拝礼に来て、「浅井神社」にも立ち寄っていたと伝えている。この神社はその後、「赤丸浅井神社」に合祀されており、近年はその跡地には植林がされている。その熊野社には「伊弉諾尊イザナギノミコト」が祭神として祭られ、その神様は両部神道では「薬師如来」がに当てられている。

常識的に考えても、かつて持ち宮で在った「熊野社の本尊薬師如来像」を祭らずに、総持寺と縁もゆかりも無い仏像を大切に祭っているとは思えない。どうも現在、総持寺に伝えられている「薬師如来像の由緒」なるものは「春日明神の作」と伝える等、「吉田神道」の仏像であると伝えている。

明治維新の後、「吉田神道高岡関野神社」は「廃仏毀釈運動」を主導して、「両部神道」の廃止を推進した。その「関野神社」は「総持寺」の隣接地に在り、総持寺もかつては両部神道真言宗で在った事から、廃仏毀釈運動の時に廃寺を逃れる為に「薬師如来像はよその神社の祭神を預かっているだけ」という理屈を付けて守ったものでは無いか?

従ってこの古仏こそ「後醍醐天皇の第八皇子宗良親王が勧請された熊野社(熊野速玉神社)の祭神で在った」と考える方が筋が通る。

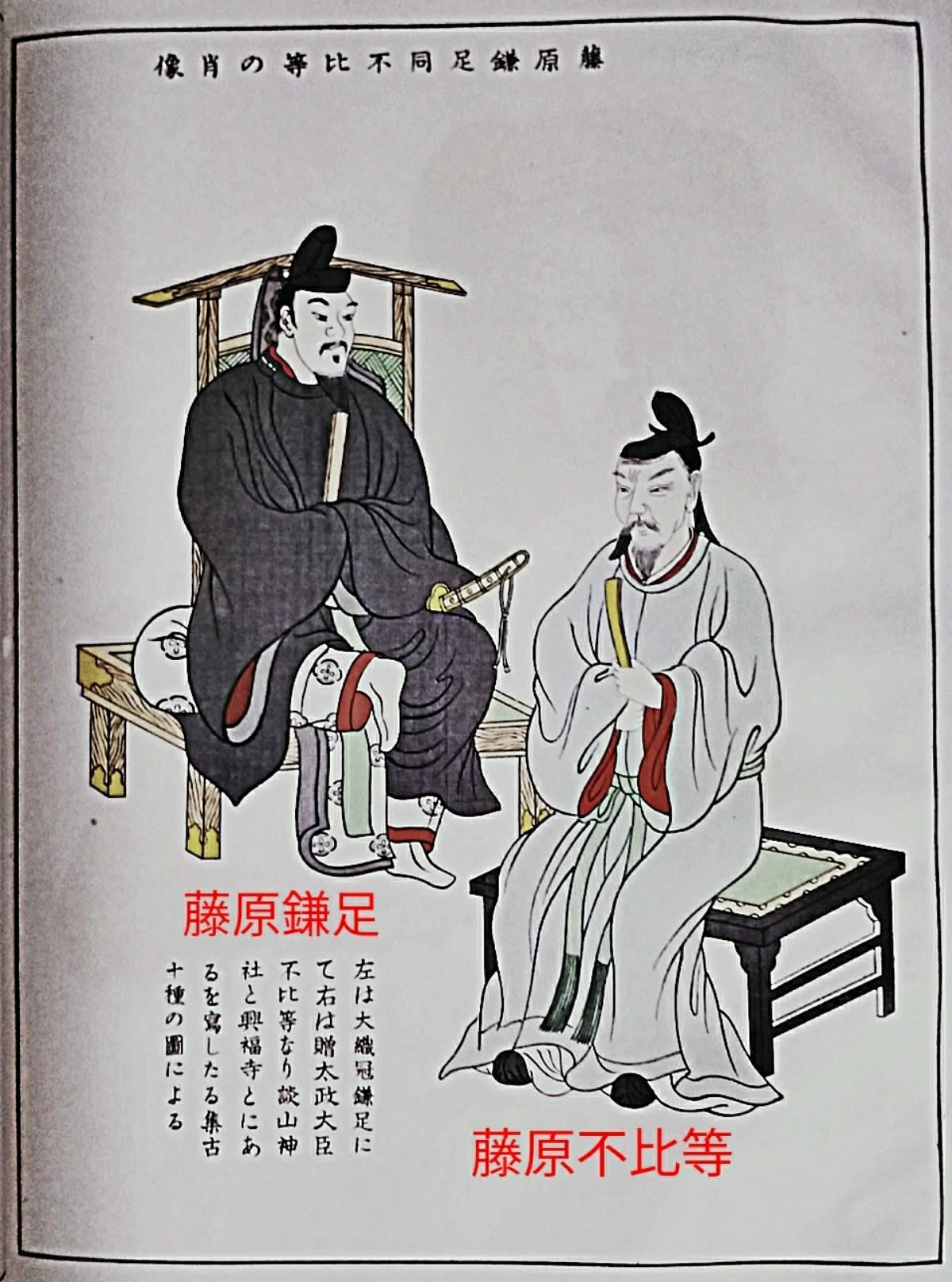

■「天智天皇」は、「中臣鎌足」に「壬申の乱」で「蘇我氏を滅ぼした恩賞」として、「藤原の姓」と自らの愛妾を与えたが、その時既に愛妾のお腹には子供がおり、天皇は「男子ならば自らの子供として育てよ」と命じられた。この時に生まれた子供は「藤原不比等」と云う。「藤原不比等」は「文武天皇」、「元明天皇」、「元正天皇」の下で、「大宝律令」の編纂等の成果を遺して自らの娘「宮子」を「文武天皇」の「夫人」とし、その子は「聖武天皇」として即位した。不比等の功績を愛でられて「文武天皇」は、【藤原は不比人等の子孫のみに認め、元々の中臣は神官としての職務に戻れ】と勅令を出された。

その為に「中臣氏」は政治から除外され「藤原」を名乗る事を禁じられた。

【続日本紀】文武天皇2年(698年)8月19日の詔

「藤原朝臣賜はりし姓は,その子不比等をして承けしむべし。但し意美麻呂らは,神事に供れるに縁りて,旧の姓に復すべし。」

⇒「中臣の意美麻呂」は大津皇子事件に連座した為に、藤原氏は「藤原不比等の子孫」に限定して、「中臣氏は元の姓の中臣氏に復して、神事のみに奉仕して政治に関与してはならない」との勅令が発せられた。

■一方、「中臣氏」と共に祭祀を担当していた「卜部氏」は、独自の「吉田神道」を唱え、「仏教を排斥した唯一神道」を唱え、反伊勢神道の独自の神道派閥を作り上げた。「吉田氏」は時には天皇にも近づき、ある時には幕府に近づいて教化を進めていたが、徳川幕府が「諸社禰宜神主法度」を定めて、その権限を「吉田神道」に認めた事から、「吉田神道」による天皇家側の神社、神官との対立が激化した。天皇家とも密接な「門跡寺院聖護院」の傘下に在った「両部神道赤丸浅井神社」の末社の「石堤浅井神社」を簒奪して「吉田神道」に変えようとした事件もその一例で在る。

明治維新は「国家神道による統治」を目指した為に、「高岡関野神社の関神官」の様に明治政府の要職に食い込み、やりたい放題の「廃仏毀釈運動」の展開に繋がった。明治五年、政府は「両部神道廃止令」を発布して、「両部神道の寺院に天台宗か真言宗にもどる事」を命じた。

🔻この時期に両部神道「赤丸浅井神社」の別当「川人山鞍馬寺」の「西宝院」は、還俗して「川人他治馬」と改名して神官となり、「苗字帯刀」を許され士分に取立てられている。