和製英語とは-コンセントを例に

大辞泉によれば、コンセントとは「配線から電気を取るための、プラグのさし込み口。また、その器具」のことであるといいます。自分がこの言葉を使うかどうかは別としても、「これコンセントにさして!」と言われたとき、その意味は正しくつかむことができるという点でこの言葉は日本語になっているといえます。

大辞泉によれば、コンセントとは「配線から電気を取るための、プラグのさし込み口。また、その器具」のことであるといいます。自分がこの言葉を使うかどうかは別としても、「これコンセントにさして!」と言われたとき、その意味は正しくつかむことができるという点でこの言葉は日本語になっているといえます。すでに周知の事実ですがコンセントというのは和製英語です。すでにその定義をみたように、コンセントというのは日本語の世界では右図のようなモノを指します。しかしこれは和製英語だというわけですから、英語の世界ではこの認識は通用しないということになります。まずは和製英語についてその意味するところを見ておきましょう。和製英語についてウィキペディアでは次のように述べてあります。

和製英語(わせいえいご)とは、英語の単語を組み合わせることにより造られた、英語風に聞こえるが本来の英語にはない表現のこと。また欧米には存在せず、日本独自のモノを英語風に名づけて普及した言葉も含まれる。(強調はブログ作成者)

大辞泉では「英語らしく作った語」(強調はブログ作成者)としてあります。つまり和製英語とは「本来の英語」にはない表現を勝手に日本人が創作した英語らしい言葉ということになるでしょうか。お気づきのように、「本来のものではない」という言い方はその基準を英語に置いています。ここでいう本来の英語とはアメリカ人の話す英語、イギリス人の話す英語だと考えて差し支えはないでしょう。「英語の時代:日本人英語」で見たように、本名信行氏の『世界の英語を歩く』(集英社新書、2003)の目次には「ヨーロッパの英語」「アフリカン・イングリッシュ」「インドの英語」「マレーシアの英語」「シンガポールの英語」「ブルネイの英語」「フィリピンの英語」「中国、台湾、韓国の英語」「アジアの英語」「アメリカ英語」「カナダの英語」「イギリスの英語」「オーストラリア英語」「ニュージーランドの英語」など様々な英語が紹介してありますが、本来の英語といったときに想定されるのは「アメリカの英語」と「イギリスの英語」ということになるでしょう。少なくとも「日本の英語」が含まれる可能性はゼロです。

話を戻します。「本来のものではない」という言い方は英語を基準に置いているわけですが、日本語の世界に存在する和製英語を見つけて「本来のものではない」と言われたとき、日本語の世界に生きる私たちからしてみればまず考えられる返答は「それで?」というものかと思います。これはコンセントは日本語の世界ではきちっとその役目を果たしているのだから本来がどうちゃらこうちゃらは関係ないという考え方です。

一方、次のように考える人もいるでしょう。コンセントはconcentric plug という英語が「コンセントプラグ」となり、「コンセント」となったのだ(コンセントの由来についてはこちらのブログが詳しい)。これが英語として通用するならまだしも、通用するどころか日本人の英語学習の邪魔をしているだけである。強勢の位置は異なるがコンセントにはconsent【kənseˈnt】「同意(する)」という他の語もある。

これら2つの対照的な考え方は和製英語が日本語の世界だけで完結している/完結させればよいと考えるのか、それとも完結するものではないと考えるのかの違いも関係しているかもしれません。つまり、英語の世界など関係のない、ただ日本語の世界にコンセントという語があるから使っているだけだという人と英語に何かしらの関係を持っていて和製英語に何かしらの問題意識を持っている人の違いです。

和製英語|a Japanese coinage from English

コンセント|((plug in)) an [a wall] outlet; a (plug) receptacle; 〔英〕a power point; a socket

※ブログランキングに参加しています。よろしければクリックをお願いします。

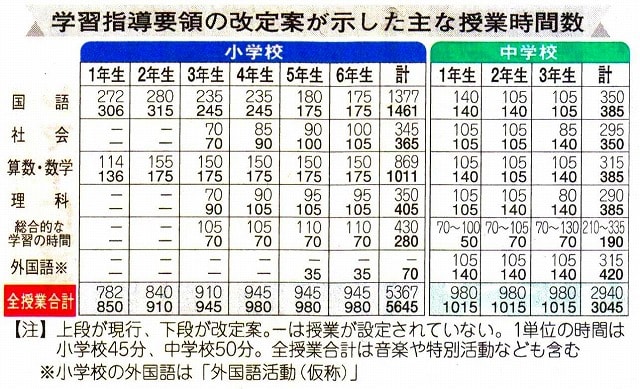

小学校高学年段階において外国語活動を必修化するのはなぜですか。

小学校高学年段階において外国語活動を必修化するのはなぜですか。 現在、多くの小学校において、総合的な学習の時間等を活用して外国語活動が行われていますが、取組内容にはばらつきがあります。このため、教育の機会均等や中学校との接続の観点から、小学校高学年で、「外国語活動」を週1コマ程度行うこととしています。

現在、多くの小学校において、総合的な学習の時間等を活用して外国語活動が行われていますが、取組内容にはばらつきがあります。このため、教育の機会均等や中学校との接続の観点から、小学校高学年で、「外国語活動」を週1コマ程度行うこととしています。