UTM図法(Universal Transverse Mercator)とは、ユニバーサル横メルカトル図法のことで、国土地理院発行の1:10,000~1:200,000の地形図に使用されています。

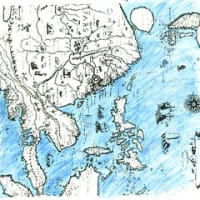

通常のメルカトル図法は、極方向にタテに円筒を展開させるため、極付近はあまり正確ではありませんが、赤道付近では比較的正確に投影できます。

それを利用して、円筒面を横に倒して、ある経線の幅(帯)毎に投影するのです。

国際的には、北緯84度(当初は80度でしたが、カナダ等の地域のために現在は84度になっています)から南緯80度の間の地域に適用し、経度6度毎の帯に輪切りにして、60のゾーン(帯)に分割します。

これらのゾーンは、経度180度から東に向かって、第1帯、第2帯、・・・第60帯と名付けます。

日本付近は以下のゾーンが決められています。

ゾーン番号 中央子午線(東経、度) 範囲(東経、度)

第51帯 123 120 - 126

第52帯 129 126 - 132

第53帯 135 132 - 138

第54帯 141 138 - 144

第55帯 147 144 - 150

第56帯 153 150 - 156

1ゾーンの中の地図であれば平面上で隙間なく繋げることができますが、隣のゾーンとの境目は繋がらずに裂け目ができます。

球面を平面に表現するための仕方のない現象です。

しかし、この方法が一番、距離も、面積も、方向も、誤差を少なく平面に表現できる方法です。

これを機会に、色々な世界地図の投影法を調べてみましょう。地図屋として避けてとうれない道ですから・・・

通常のメルカトル図法は、極方向にタテに円筒を展開させるため、極付近はあまり正確ではありませんが、赤道付近では比較的正確に投影できます。

それを利用して、円筒面を横に倒して、ある経線の幅(帯)毎に投影するのです。

国際的には、北緯84度(当初は80度でしたが、カナダ等の地域のために現在は84度になっています)から南緯80度の間の地域に適用し、経度6度毎の帯に輪切りにして、60のゾーン(帯)に分割します。

これらのゾーンは、経度180度から東に向かって、第1帯、第2帯、・・・第60帯と名付けます。

日本付近は以下のゾーンが決められています。

ゾーン番号 中央子午線(東経、度) 範囲(東経、度)

第51帯 123 120 - 126

第52帯 129 126 - 132

第53帯 135 132 - 138

第54帯 141 138 - 144

第55帯 147 144 - 150

第56帯 153 150 - 156

1ゾーンの中の地図であれば平面上で隙間なく繋げることができますが、隣のゾーンとの境目は繋がらずに裂け目ができます。

球面を平面に表現するための仕方のない現象です。

しかし、この方法が一番、距離も、面積も、方向も、誤差を少なく平面に表現できる方法です。

これを機会に、色々な世界地図の投影法を調べてみましょう。地図屋として避けてとうれない道ですから・・・