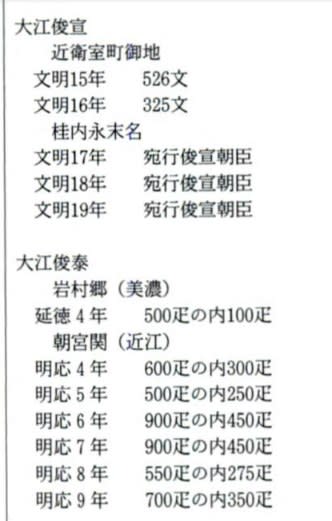

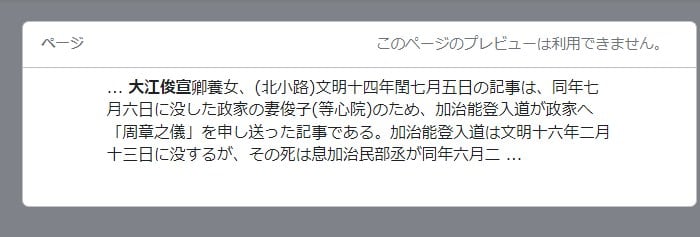

蔵人・上北面や近衛家諸大夫を務めた北小路家である。

時期的に見て【三好之長】か、または息の【三好長秀】ではないかと思われるが、どうだろうか。

足利義澄を擁立させたのが細川政元であり、その細川政元の家臣の中に、三好之長・長秀がいたことになる。

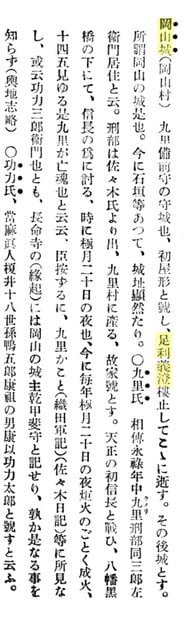

九里も三好氏の指示を仰いでいたかもしれないし、あるいは、また九里に近衛氏とのつながりもあることから(足利義輝の母は近衛氏)その紹介で桜本坊に住んでいたのかもしれない。

彼女は、三好三人衆に義輝とともに殺されている。

九里氏もそこで三好氏と別れたかもしれない。何といっても足利将軍を守る側であったと思う。

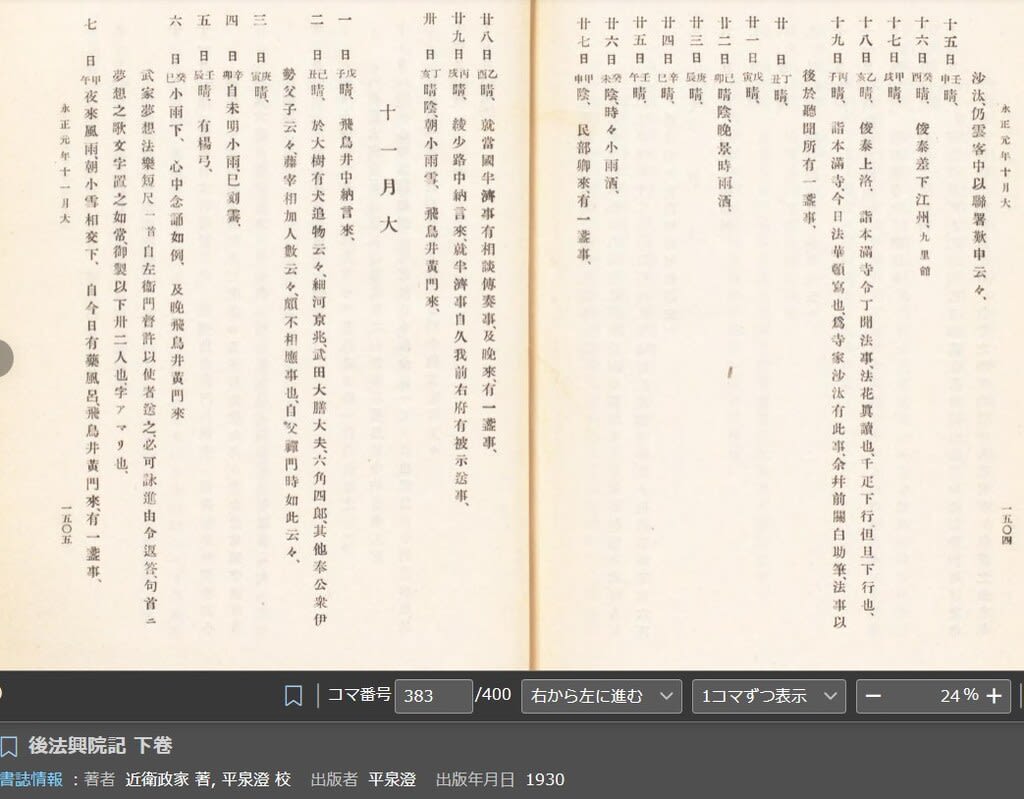

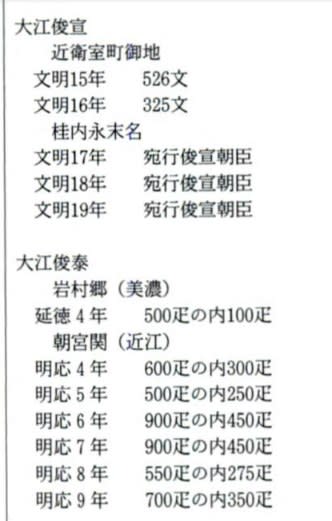

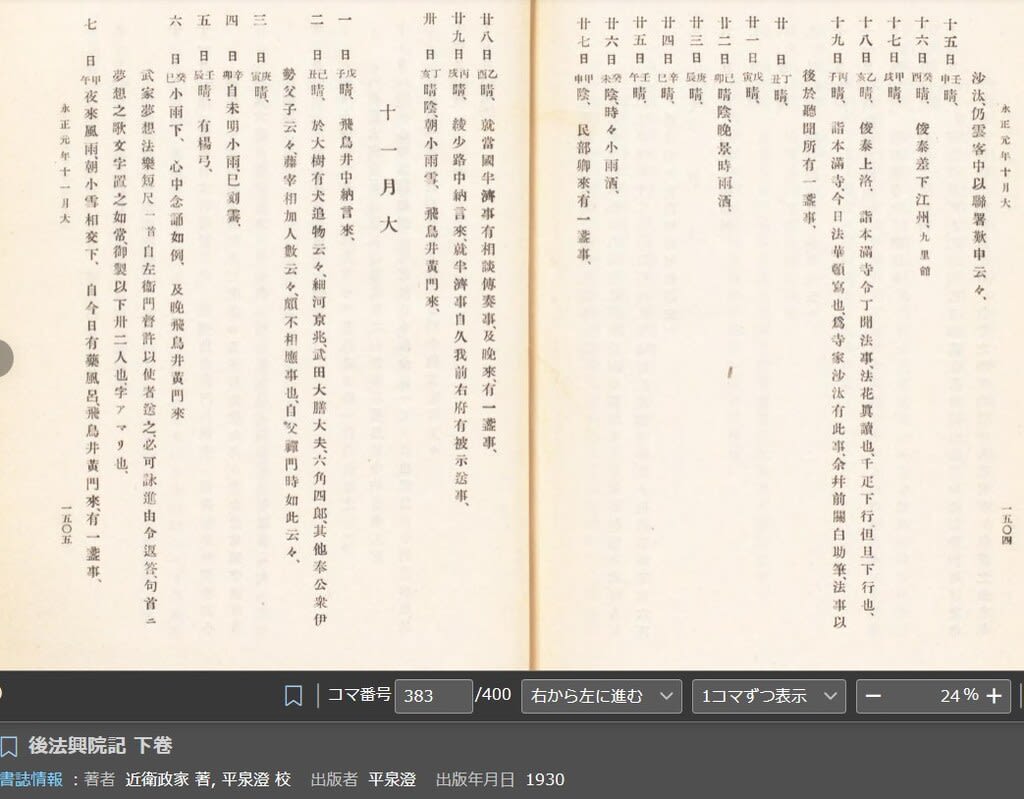

文亀二年(1502年)の『近衛政家の日記(後法興院記)』にも記載があった。(九里四郎次郎とある)

https://blog.goo.ne.jp/kunorikunori/s/%E5%BE%8C%E6%B3%95%E8%88%88%E9%99%A2%E8%A8%98

この後、足利義昭の門番として九里が登場する。(一乗谷にて)

【足利義昭】の人物叢書 奥野高広著 吉川弘文館 にも九里氏が登場している。

この本は明日以降とする。

今日調べていて、以下と前野長康とが重なってくるのである。

細川藤孝の母は清原宣賢の娘であった。

・清原宣賢(1475-1550)

①父:吉田兼倶 母:不明

②子供:良雄・等貴・妙佐・宣賢女

③清原宗賢の養子となる。

④戦国時代随一の学者。

⑤宣賢娘は12代将軍足利義晴の側室となり続いて三淵晴員の妻となり、間に産まれたのが、山城国勝竜寺城城主となった「細川藤孝(幽斎)」(1543-1610)である。その息子「忠興」の正妻が明智光秀の娘お玉(後の細川ガラシャ)である。

宣賢の書いた【業賢記】のなかにも九里氏が登場するが以前から不思議だったのだが、この接点があったからだ。

そして清原宣賢と九里氏他が連絡を取り合っていたようなのである。

さらに、細川藤孝の息が忠興という事は、

藤孝氏の孫娘が前野長康の妻となり、こどもとともに洛北の岡田氏の許に逃げたその人である。

佐々木哲学校の記事に藤孝の近年の研究に関しての記事があった。

https://satetsu.seesaa.net/article/201312article_3.html

藤孝の養家は和泉上守護家ではなく将軍近臣の細川氏(奉公衆の近江源氏佐々木大原氏出身で8代将軍義政期に入名字で細川を称する)であったという見方が有力となっている(←wikipedia↓)。

8代将軍足利義政が瑞渓周鳳に仕える喝食 の寿文房を寵愛し、淡路守護細川家の養子という形で細川政誠と名乗らせ御部屋衆に取り立てた。

これは入り名字といって将軍が側近などに足利一門の苗字を与えて序列を引き上げるもので、寿文房は六角氏や京極氏と同族の宇多源氏佐々木大原氏の子だった。入り名字は将軍との個人的な関係に基づくもので一代で終わる場合もあったが、細川一族からの異論がありながらも、名字は子孫に受け継がれた。

政誠は大内義興が上洛して足利義稙が将軍に復帰した時に出家して霊芳と名乗り、子とみられる細川高久が後を継いで足利義晴の時代に将軍の諮問に与る内談衆に任じられた。

その後は高久の子の細川晴広が継いだことが知られている。この晴広が細川藤孝(幽斎)の養父であったとする見解が近年出され、研究者の間では有力になっている。

九里氏とともに鹿苑日録に登場していたのも、大原氏でもあった。

これはびっくり情報であった。

文亀二年に、保内商人は、高島南市で高島南市商人に荷物を押収されたが、守護六角氏に訴え、守護の意をうけた九里員秀によって同年保内商人の権益が保証されて、荷物変換の命が下っている 。(web情報)

文亀二年(1502年)といえば、近衛政家の日記(後法興院記)にも記載があった。(九里四郎次郎とある)

https://blog.goo.ne.jp/kunorikunori/e/d60533bc79defd65e0293777ce692193

だが、文亀二年(1502)十月、第一次伊庭の乱勃発の年でもある。

この辺りから、九里は戦いに巻き込まれ、やがて叩かれて、衰退するのである。

せっかく好調であったはずなのだが、、、、

「佐々木小三郎」のことである。

「後法興院記」に何度も記載がある。

この人物、よく近衛政家の家に顔を出す。ちょくちょく…と云ってもよいほど。ご近所さんだったのだろうか?

調べてみると、佐々木小三郎=山内政綱の息=山内就綱 であった。

この二行目に「山内宮内大輔之内者、クノリ方ヨリ内々所望」

この山内宮内大輔は、政綱のことであり、先の小三郎の父である。

つまり、山内氏の許で働いていたようなのだ。

山内就綱

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%86%85%E5%B0%B1%E7%B6%B1

父の山内政綱のwikipediaには以下のようにあった。

「就綱は、明応2年(1493年)4月の明応の政変時に足利義澄により六角氏惣領に任じられている。」

という事は、足利義澄は、やはり水茎岡山城を頼ってくる以前から、九里のことを知っていたのだ。

ますます、そう思う。

近衛氏とも、延徳三年1491年あたりからつながりがあったのではないだろうか?

だから、九里(三郎)の討死も記載されていたのであろうと思う。

さて、後法興院記の記載から様々な想像を展開したが、間違いがあったので訂正を入れて置きたい。

この、後ろから二行目に登場する「九里四郎次郎」(員秀の事と思われる)、

私のコメントでは「座布団」の関係のことか?と書いていたが、これは大きな誤りであったと思う。笑

「有蹴鞠、飛鳥井宰相、左小辨伊長、極臈資直、藤蔵人、興基僧都等来、九里四郎次郎進圓座、廿枚先日便宜時令所望了」

と、全部が関係あったようで、コメントに詳しく自閑様が書いてくださった!

それを基に、書かせていただくと、

この蹴鞠のメンバーは

飛鳥井雅俊 1498 参議(宰相の事)

勧修寺尚顕 1501 左少弁 確定

甘露寺伊長 1501 右少弁 確定

富小路資直 文明16年(1484年)六位蔵人兼左近衛将監に任官。蹴鞠・医学にも通じたとwikiにあるのでほぼ確定

となる。

こんなすごいメンバーに誘われた九里四郎次郎、どうやら近衛政家に何か便宜をはかり、その時に何か欲しいものはないか(仮)と聞かれ、蹴鞠がしたいと答えたようである。

彼は、無事に蹴鞠は出来たのだろうか。

飛鳥井雅康に頂いた「蹴鞠五部抄」を読んでいたはず。

是も興味(憧れ)があって、何かの折に所望した物だったのかもしれない。

極臈資直の「極臈」は、↓

六位の蔵人(くろうど)で、最も年功を積んだ人。一﨟。ごくろう。(コトバンクより)

また、もう一つは和漢会、私の想像では漢方に関する記述がいくつか見られたため「和漢方の会」だったのだが、

実は下記のようである。

「月次和漢会とは、漢詩と和歌の会だと思います。」

漢方ではなく漢詩と和歌。

そういえば、医師の名が見えないかも。(笑)

===*===

近衛政家と丹波親康のことが書かれていた小論があったので、ココに載せておこうと思う。

http://jsmh.umin.jp/journal/45-2/168-169.pdf

三月二日 佐々木小三郎の行に「廿九日寶鏡寺殿入滅云々」とある。

この方は、下記の方とは別人なのだろうか? 明応4年なので1495年に歿したことになる。

足利義政と日野富子との娘 光山聖俊(1462-1505) - 景愛寺・大慈院・宝鏡寺の住持

代々同じ「寶鏡寺殿」と呼ばれる方が出てくるため、よくわからないが、

寶鏡寺殿と九里はともに同じ文書に顔を出す。すぐ近くで。

宝鏡寺 理豊宮 理豊女王(りほう じょおう)1672-1745年

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%90%86%E8%B1%8A%E5%A5%B3%E7%8E%8B

最後の九里対馬と共に出てくる方は、1532年以降の「宝鏡寺殿」となる。

宝鏡寺理源(足利義晴の娘だが、この方は義輝が1536年生まれなので1540年以降に生まれていると思う。

とすればその先代の鏡寺殿が鹿苑日録に九里対馬と共に出てくる人物と成るのではないだろうか。

「恵照以後、足利将軍家の女子は、将来の住持として幼少期から比丘尼御所に入室することが多くなった。」とある。(wikipedia 恵照より)」応永29年4月27日(1422年5月17日)没

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%81%B5%E7%85%A7

九里九郎左衛門と宝鏡寺殿・九里対馬と宝鏡寺殿 の関係がわかれば嬉しいのだが。

文亀二年 八月 (1502年)九里四郎次郎が登場してきた。(後ろから二行目です。)

近衛政家ともつながりがあった!ということになる。

四月の三行目に九里、三井以下…とある。

延徳4年(1492年)3月、安富元家が六角軍に奇襲されて金剛寺から敗走した。足利義材は赤松政則、武田元信、斯波義寛に出撃を命じ、浦上則宗、逸見弾正、織田敏定が送り込まれ、3月29日、安富元家と合流して簗瀬河原で六角勢4000人を打ち破った。義材は浦上らに感状と太刀を与えている。同年5月、義材は安富元家に替えて斯波義寛を先鋒に任じ、赤松氏、武田氏と共に甲賀に送り込んだ。さらに10月17日には自ら出陣して金剛寺に本陣を置き六角征伐を進めたため、六角軍は甲賀を捨てて伊勢に逃亡したが北畠氏の軍勢に迎え撃たれ潰走した[3]。

足利義材は、細川政元に替えて六角虎千代(六角政堯の養子)を守護に任命して兵を引き払い、12月14日に京に凱旋した。

===*===

ところが、その虎千代もすぐに没落したようである。

この時代は将軍家・六角・京極の佐々木氏さらに出雲の尼子経久までも入り乱れて、様々な戦いが繰り広げられている。

複雑なので、今はパス。

佐々成政は政堯の後裔と伝える。

後法興院記 第三巻 九里次郎(伊賀守息)が出ているそうである。

また、久利氏二人も、記載がある様で何とか探して読んでみたい。

後法興院記(下)が国立国会図書館デジタルにあった!

近衛政家の日記で、読んでいると恰もこの方とお知り合いのような気がしてくる。(笑)

今日は薬湯の日でしたね。猿楽も楽しゅうございましたね。

「梅見事」とあるので、今日は梅を愛でましたね!

・・・などなど、何かしら会話したくなってくる。

人さまの日記をこのように垣間見てしまってよいものか‥‥でも、その時代の生活をみる貴重な機会であり、一応人にも見られることを意識していたかもしれない(例えば、近衛一族の後裔に)

彼、近衛政家もまた【日記の家】であったのだろうか?

wikipediaには書かれていなかったが、政家と尚通は、日記を残している。

近衛政家の時代明応の大地震があった。

調べものついでにこのようなものが見つかった。

歴史における地震(の資料)が一目でわかる。

(明応の地震)明応地震と港湾都市・明応七年紀州における地震津波と和田浦 等…

1498年9月20日の事項を見ていくと出ている。マグニチュードは8.2-8.4 とある。

http://etna.seis.nagoya-u.ac.jp/HistEQMap/