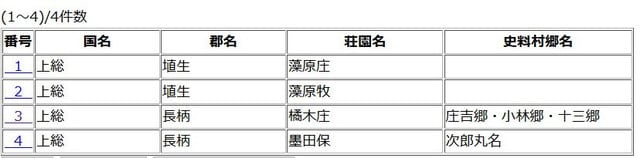

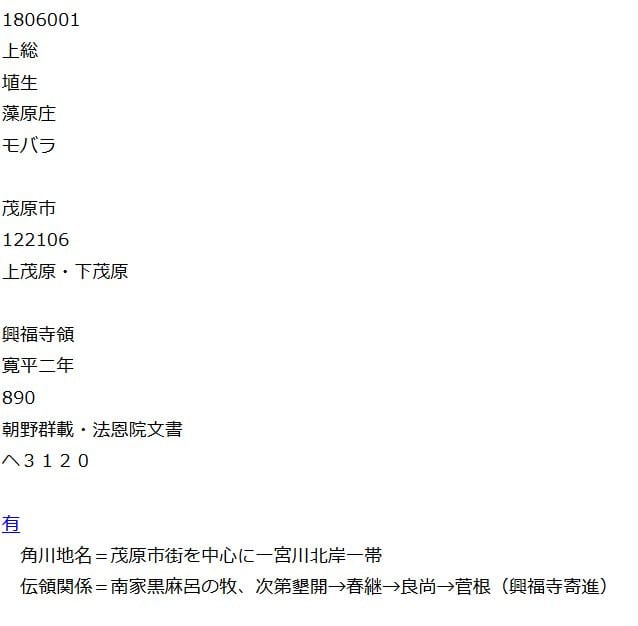

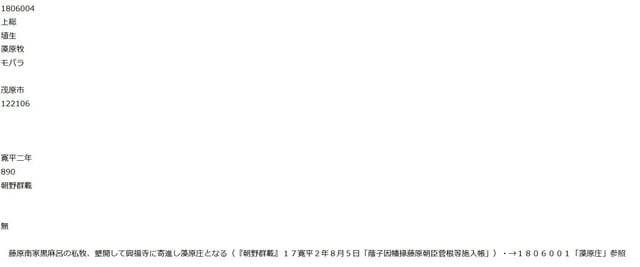

藻原荘に関するデータベースからその後を探ってみよう。

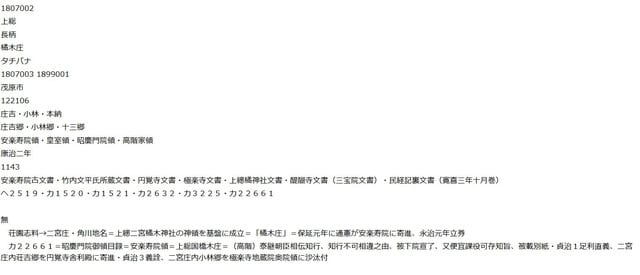

この最後の墨田保をスダと読むそうで、弘安2所見、大膳職領、便補保、長官公卿高盛相伝の地とある。

その「高盛」とは、あの「平高盛」ではないか???

https://blog.goo.ne.jp/kunorikunori/e/cbb430aeaa4d9da42946c11d249897a5

福知山観音寺の別当として【平高盛】が文書に出てくる…とそこには(自分の記事ですが)書かれ、このつながりに驚いている。

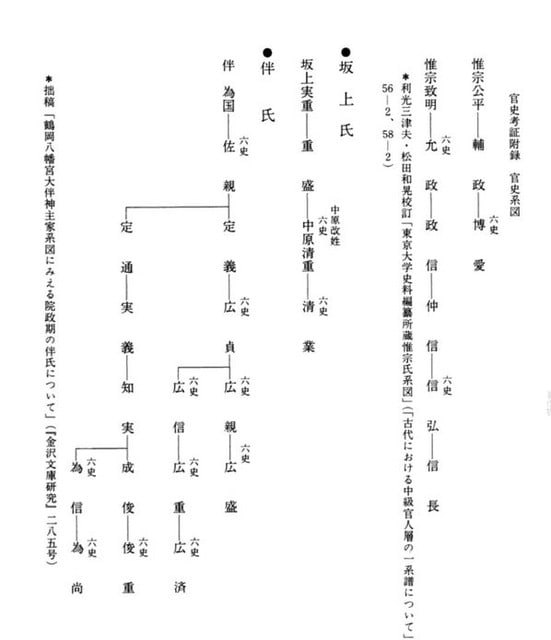

平高盛とは、平頼盛の息かもしれない人物である。頼盛の郎党は中原氏である。

「八条女院の家司は平頼盛であり、中原清業はその頼盛の後見侍または郎従」と言われていたそうである。【四国・九州地方の荘園】 網野善彦, 石井進, 稲垣泰彦著より

この中原清業の祖父は坂上氏であった可能性大である。

藤原黒麻呂の息春継の妻は「坂上盛の娘」であった。

この坂上氏が中原氏となった「坂上氏」であったのではないか?

とすれば、清業は播磨守目代であった。そのため「富木播磨守常忍」と言われた可能性もある。(常忍自身は、播磨守でも播磨守目代でもないと思う。ただ、祖父あたりがそうであったかもしれないという話である。)

さらに墨田氏は実は高橋氏であり、高橋新左衛門時光や、高橋新左衛門大宅時光と記載が残っている。【上総にむける初唱の檀越墨田氏とその性格】 佐久間珖甫 著

さらに、その高橋氏は飯田家とつながってくるそうである。

長くなるので、また後日にしたい。

飯田清重

https://blog.goo.ne.jp/kunorikunori/s/%E8%A7%92%E7%94%B0

一昨日は奈良の名柄調べてました。

墨田氏って知らないですよ、かなり気になります。

スダという音だと、一番に隅田川の隅田でスダって読む鏡だかの神社が気になってきますよね。あと須田の須でいうとスサノオ関係や洲だと姫様関係も妄想します。

見出しでは角田氏って書いてありますね。昔出会った人もしたなあ。角ツノも気になってますよ。

埴が付く地も毎回きた〜って思うんですけど、下総(しもうさ)って凄いですね。上をカミ、下をシモと呼ぶ文化継承している民族も探してますけどシモウサならシモ+ウサとも思えてきますね。兎とか宇佐も関係してきそう。カミ+ウサで上宇佐。で舌噛みそうなんで上総(カズサ)。そう思うと茨城県あたり宇佐王国あって二つに別れてるって事も考えられますよね。

女系の流れは、宇佐関係あるとも思ってます。

竹から生まれたかぐや姫が月に戻るんですけど、上宇佐下宇佐の茨城に戻ったりして。個人的ですけど素朴で可愛い子多いですよね。

そうそう開化の辺りの竹野姫がこっちから来ているとかなり面白いんですよね。崇神の辺りもかなり変なので解明したいんですよね。

そうそう麒麟が来るの架空の配役の堺さん(あ、サカ系ですね!)が着ている白いお洋服がずっと気になっているんですけど月とうさぎインパクト強すぎです。あと白も。

また脱線しちゃったんで読んだら消してしまっていいですからね。

墨田氏と角田氏調べてみます。

太陽と月ってどうしても接点増えるんでしょうね。

バランスとれるんでしょう、月とお水も接点ありそうです。月は槻や搗や築や筑や撞や突も関係してきそうに思ってます。