超速で観光してるからね・・・ここでちょっと落ち着こう。

超速マッハ観光!京都・奈良!(その12)で日本の墨の起源といわれる興福寺が、ここで繋がりましたね~♬

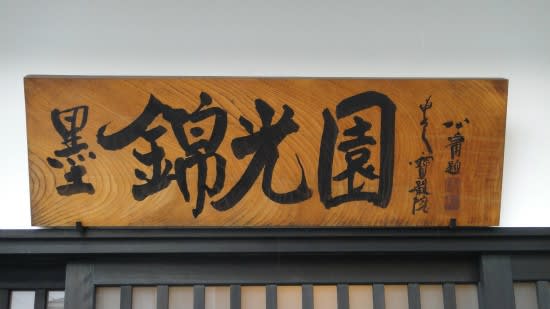

奈良駅近くの『錦光園』で予約していた『にぎり墨体験』に来ました~。

ちょっと奥まったところにあるので分かりにくいんですが、電話でお尋ねしたら非常に親切に分かり易く説明して頂けました。

おかげで迷わずに来れました~!

観光地ではこういうのがとっても嬉しいんですよね。

奈良は手作りの墨の生産のシェアが全国の90%を占めています。

奈良墨の職人は10人しかいないんですよ。

席につくと、硯(すずり)や墨、紙、筆が用意されていました。

・・・この緊張感がたまらんなあ☆

まずは書道体験。

・・・というよりも、字の練習かな?

筆と墨で字を書くなんて何年ぶりだろ。

最近は学校の書道の授業もかなり変わったようで、『習字』じゃなくて『書写』なんだね。

墨を擦ることは無くなって、ほぼ全てがカーボンを使用して作られた安価な墨汁。

硯は軽量化のため石ですらなくプラスチック・・・。

それが悪いわけではありませんが・・・ん~・・・時代だねえ。

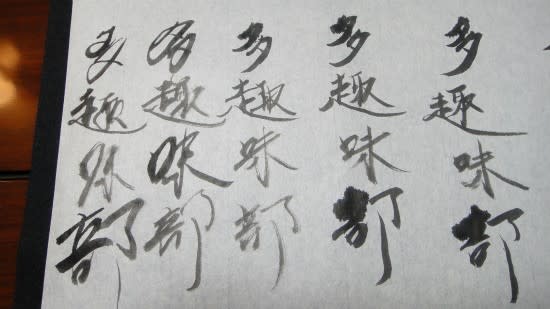

書きました~!

これはまあ、ブログ用に書いたもので・・・だいぶ下手(-_-;)

本来は自分の名前を書きます。

自分の名前を書いたものは、先生に「書道の経験があるな?」って褒められたんですが・・・それは見せられないッス。

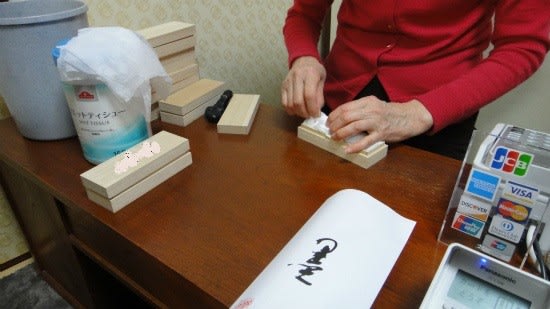

さて、練習をしたのには訳があって・・・にぎり墨が完成した際に入れる箱に箱書きするためなんです。

で・・・本番!!

紙とは違って、筆が上手く滑らない。

ん~、思ったようにいかなかったなあ。

「字を書くの、頑張ったからなあ。」

先生が箱の裏に『錦光園』って書いてくれました!!

・・・普段は書かないんだって。

これは超嬉しい!!

特別だって♬

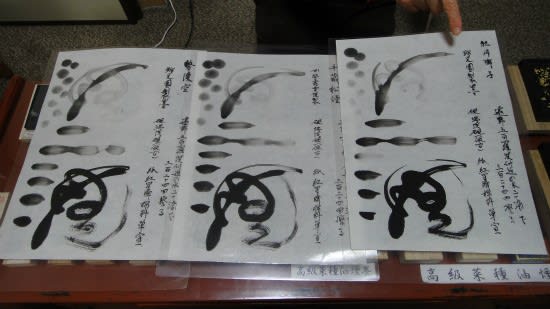

ちなみに・・・この違いが写真で分かるかどうかなんですが・・・。

左が墨汁で書いたもの、他の2枚が高級菜種油煙墨で書いたものです。

字の色合いや濃淡、かすれ具合などが全く違います。

ここからが『墨づくり体験』。

その道具たち。

香料・墨の材料のすす・にかわ・・・などなど。

これは『赤松』。

赤松を燃やしたすすが、墨を作るうえでの最高級品なんだそうです。

この土鍋の蓋みたいな土器・・・『かわらげ』っていいます。

下に菜種油やごま油を入れて灯芯(畳に使ういぐさでできてます)に火を着けて・・・。

かわらげの蓋の内側に付着したすすを採取します。

これを『採煙』っていいます。

採煙で集めたすすがこれ。

菜種油で採ったもので『油煙』です。

右は赤松のすすで『松煙』。

松煙を採るには、紙張り障子で囲った小屋にかまどを設け、松の樹肌にキズをつけ松脂のにじみ出た部分をそぎ取ったものを小割にして燃やし、まわりの障子や天井にたっぷりとついたすすを掃き集めます。

これは『膠(にかわ)』。

牛、水牛、馬、鹿などの骨や皮や筋などに水を加え煮沸抽出した動物性タンパク質です。

墨用膠は表皮の下にある真皮といわれる部分です。

これを沸騰した湯の中で『タンポ』と呼ばれる釜の中に一定の水と膠を入れて約3時間かき混ぜながら湯煎し、膠の溶液を作ります。

そして、すすと香料と混ぜ合わせて煉り合せた原料を作ります。

これが香料。

合成香料です。

こっちはクスノキから採った香料『樟脳』。

クスノキの精油の主成分、ナフタリンですね。

合成香料よりずうっと優しい香り。

これらは墨づくりに必要な道具。

左から、天秤、木型、万力。

木型は6分割できます。

木型は梨の木で作られていて、文字及び図柄が型に彫られています。

組み立てる時には、ここの文字を合わせます。

ここからが本番。

お盆のような作業台に油を塗って・・・。

原料の墨を置きます。

これはあらかじめ先生が練っておいてくれたものです。

天秤で、約26グラム計ります。

墨の一丁型の製品の目方は約15グラム(4匁)。

型に入れる時の生墨の重量は26グラムです。

で・・・生墨を丸める!

丸めると、こうなります。

丸めた生墨を円柱型にして・・・。

木型に入れます。

木型の中に閉じ込めたら・・・。

万力で締めます。

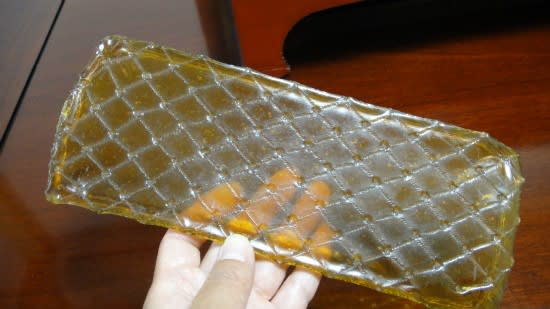

で、木型から墨を取り出すと・・・おお!あの墨だ!!

そしてこの弾力!!

これはなんとなく予測してましたが・・・。

これはビックリ!!

木型から取り出した生墨(右)と乾燥して出来上がった墨(左)。

乾燥するとこんなに大きさが変わるんですね~。

・・・随分縮むんだなあ。

木型に入れて比べると・・・ほら、こんなに。

よ~し、それじゃあ、やってみよう。

手のこの辺で転がして、生墨を丸めるんだよ、と。

おりゃああああっ!!

丸めてみました。

しかし・・・。

丸めかたが下手((-_-;)

これがなかなか難しい。

先生が丸めてるのを見た時には簡単そうに見えたんですが・・・甘かったなあ。

失敗するとたくさんのヒビが入ってしまいます。

で、先生が丸めると・・・。

すげえ。

・・・まるで碁石。

これが、その後で更に頑張って私が丸めた生墨。

・・・むう、これが限界か。

丸めた生墨を円柱型にまとめるんですが、これも難しい。

短いと太くなって型からはみ出るし、長いと木型に入らない。

数回やり直しました。

先生からやっとOKが出て・・・木型に入れます。

木型に閉じ込めて・・・。

万力で締めます。

締め付けが強いと木型を壊してしまうので注意。

木型から取り出す時はドキドキですね。

木型を分解して取り出します。

これが出来上がり品!

ちょっといびつ(-_-;))

簡単にはいかないねえ。

でも、難しいけど楽しいね、これ!

乾燥して製品化する墨はこうしてハマグリの貝殻で磨いて艶出しをするものもあるそうです。

ここからが『にぎり墨体験』。

まずは先生が生墨を丸めてくれます。

この丸め作業を自分でやると・・・多分失敗します✖

丸めるのって、実は凄い技術がいるみたい。

実際にさっきやってみて思ったんですが、上手く丸まらないし、割れます。

割れが入った状態では、墨が上手く作れません。

木型から抜いた生墨にも割れが入っていました。

生墨を丸めるだけの作業で、熟練の先生と素人の私との大きな差が・・・。

で、私は右手をにぎにぎして、生墨を握る練習(笑)。

先生に、手に載せてもらって・・・。

握る!!

そう、親指はここ!

これが大切。

握った瞬間の感覚が、超キモチイイ♪

って・・・あ!しまった!

力任せに握ってしまったっ!!

ん?

・・・でも、なんだか上手くできたような気がするぞ?

なるほど・・・これはイイなあ。

世界に1つしかない『にぎり墨』ができました~!!

出来上がった墨は、紙に包んで桐箱の中に入れてもらいます。

そのまま取り出さずに3か月ほど乾燥させたら、本当の完成です。

そうそう、錦光園が作成した墨を購入することもできますよ。

最後に記念撮影!

なんというか・・・お父さんみたいな先生だったなあ。

ありがとうございました!!

楽しかったなあ、これ!

先生はとても優しくて、詳しく丁寧に教えてくれました。

・・・先生、チャールズ ブロンソンに似てませんか??

先生のような方をいぶし銀というのだ、きっと。

この『にぎり墨体験』、オススメです!!

体験時間は約1時間。

費用は2000円(税別)です。

1~150名まで同時に体験できます(30名以上は別会場が必要)。

この日の午前中も150人前後の小学生のにぎり墨体験があったそうです。

奈良に行くなら、是非やってみて~。

とても素敵な思い出になりますよ!!

錦光園のホームページはこちら

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます