国連安保理で日米と中露の間でせめぎ合いがつづいている。

国連は国連憲章にもとづいてデモクラティックに運営されてると、一応なっている。

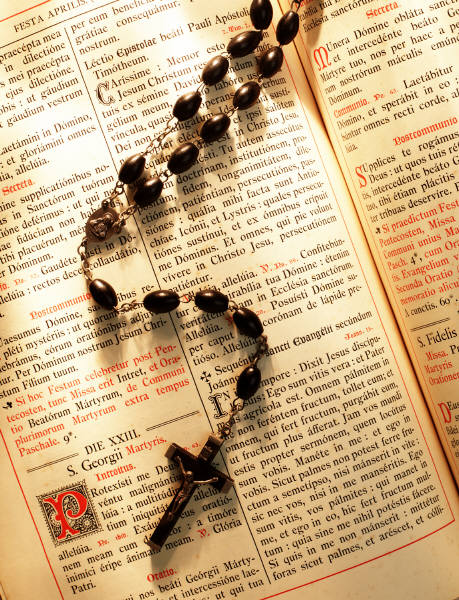

その国連憲章の基?となっているのが、おそらく国際法と呼ばれているものだと思う。

日本ではかつて万国公法とも呼ばれ、

坂本龍馬などはこのルールの長所を活用して、維新の扉を開いたりした。

国際法は一見、国家間のモメごとを解決するには公正なルールのように思える。

しかし、国内の議会とまったく同じ意味でのいわゆる「立法府」がないので、

国際法は原則として、国際約束および慣習国際法という国家間の合意によって形成されている。

だから、不安定な要素が多いのではないだろうか。

僕は法学には不案内なので、この辺の機微はよくわからない。

で、ひさしぶりのオランダ・コラム。

で、ひさしぶりのオランダ・コラム。何度か触れてきたけど、17世紀のオランダはやはり黄金時代。

偉大な法律家を輩出した。

グロティウス(Hugo Grotius)だ。

彼は「国際法の父」、もしくは、「近代自然法論の父」と呼ばれている。

とにかく秀才だったらしく、

11歳でライデン大学に入学し、15歳で法学博士の学位をとり、16歳で弁護士になり、

その後、官界・政界へ転出した。

彼のあまりの神童ぶりに、フランス王アンリ4世が「オランダの奇跡をみよ」とさけんだほどだった。

当時のオランダは、海上経済の中心地で商船の国だったため、

海上における国際的なトラブルが頻発していた。

あるとき、オランダの東インド会社の商船がポルトガル船を捕獲し、問題になった。

そして、その後始末をグロティウスはたのまれた。

彼は、この紛争処理は力じゃなく法によってなされるべきだと考えた。

その思考法の基準値として著したのが、「海上捕獲法論」。

大ざっぱにいうと、伝統的自然法論とはことなり、

神の意志とは独立に人間の本性からみちびきだされる命題として自然法をとらえる

という考え方だった。

「捕獲法論」の一部は「自由海論」として公刊され、公海自由の原則の確立のきっかけとなった。

国際法の歴史で、最初の近代的著述といわれている。

このことから察するに、グロティウスはプロテスタントだったんだろう。

前述の書を著したのは、わずか21歳のとき。

彼のような天才がヨーロッパの他のカトリック地域に生まれてれば、

おそらく神学の道に進んでいたにちがいない。

プロテスタンティズム勃興期のオランダに生まれたために、

神秘性よりも法に基準を置くことができたと思う。

くどいようだけど、以上のことについて僕は門外漢で、

どれくらい信憑性があるかは、無責任ながら自分でもわからない。

ただ、17世紀のオランダの輝きのひとつを綴ってみたかった。

オランダ・コラムもひさしぶりだったし。

とにかく、国連憲章でも国際法でも日朝平壌宣言でもいいんで、

北朝鮮ミサイル事案をキチンと処理してほしいですね。