中古のUP!を4/25から乗り始めて、約1,000km程走りました。

なかなか良い車です。

でも、2DINのカーナビが付けられない・・・。

FIAT500に付いていた2019年の地図が載ったCarrozzeriaが

倉庫で眠っています。

今朝までの状態は、カーステレオと地図の更新がデキないポータブルナビ。

※カーステレオは、4/26にAliExpressから買った1DINのパネル(3,753 円)を

買った頃は、これで十分かと思っていましたが、やっぱり2DINの

カーナビを付けようとweb.を調べたら、UP!POP!KIT!が売切れていました。

元来、UP!POP!KIT!は、安くなったとは言っても、4万円以上掛かるから

1DINのを改造すればできる。

(FIAT500も かなり難しい事をやって可能にしたから→

ココ)

実は、1DINのパネルを買った時から、少しづつ考えていた。

2週間前にほぼ考えがまとまったのですが、イロイロと忙しく

なったので、放っておいた。

上の写真のように赤枠のところが2DIN(100mm)高さ。

緑枠のがエアコンユニットの現在の位置

黄枠にエアコンユニットを移動して2DINのサイズを確保する。

でもコレをやるためには、センターパネルを正確にカットしないと

できません。

分解してエアコンユニットから寸法を出し、マジックで位置出し

なんとかカット(微妙に小さめにして、後はヤスリ掛け)

※ゴミが入らないように、養生しておく。

ヤスリでエヤコンユニットの幅ピッタリにする。

カーナビをセットする前に、メーターユニットをバラして

車速パルスの線を出します。

※偶然でしたが、ODDメーターが7,777kmでした。(コレはラッキー♪)

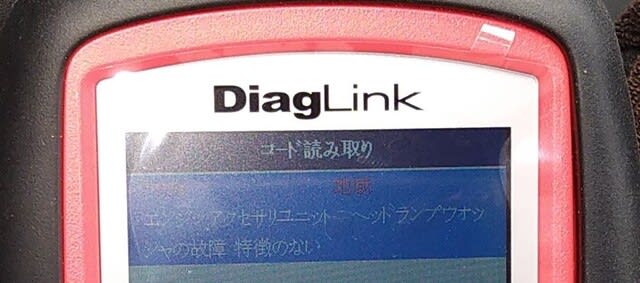

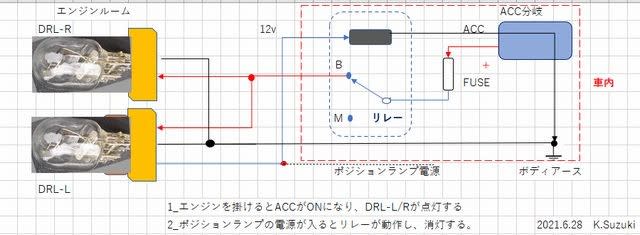

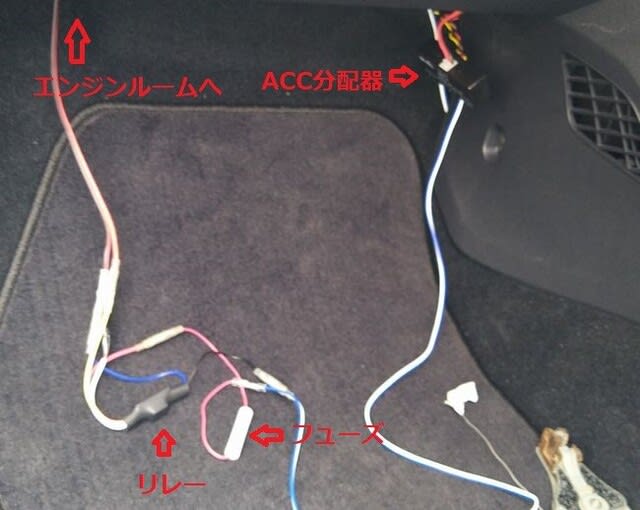

事前に分解して、コネクターを確認して、Web.上を探したのですが

なかなか無くて、同じぐらいPOLO(6R)のコネクターと共通部品らしい

という事が解ってきた。

メーターを分解し、水色の32pinコネクタのピンク色のストッパーを

外すと、32pin白色の内部コネクタが出てくる。

そこの9pin(茶色の線)にエレクトロタップを使い分岐する。

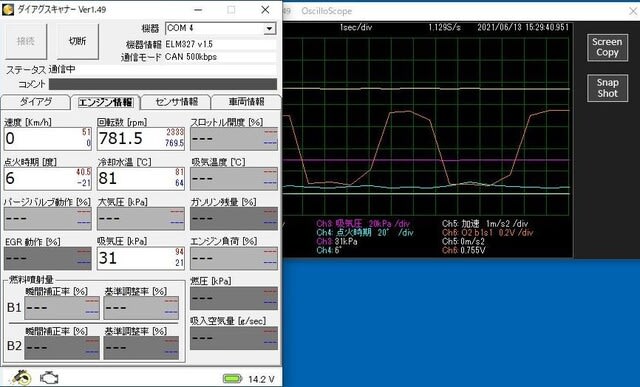

これで、2万円もするCAN-BUSも買わなくても済む。

後から車速パルスの確認したら、動いていた。

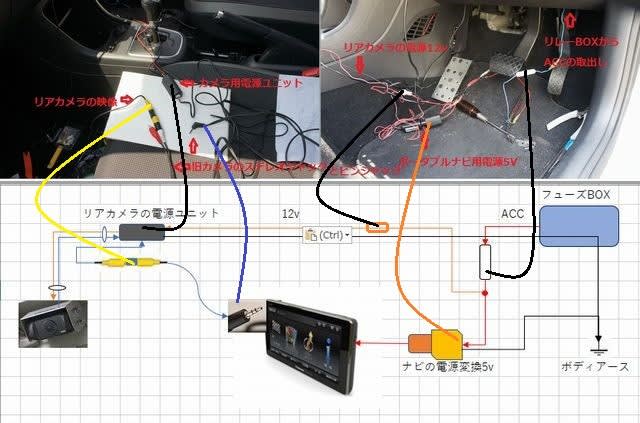

各部の配線をして、ナビを押し込む。

ほぼ想定内にできました。

左の空きスイッチ部分にUSB端子も付けました。(音楽用)

スマートフォンは、Bluetoothで繋ぎ(音楽と電話用)

今回、TVとリアカメラの配線はしていません。

(TVは見ないから・・・。でも、配線しますよ。時間が掛かる)

(リアカメラもバックソナーが付いているから・・・。

これも、配線しますよ・・・。)

リモコンも、学習させて使用可能です。

(マウスを反転して、コラムリモコン)

今日の仕事で

①UP!POP!KIT!;44,220

②CAN-BUSユニット;約2万円

6万円以上の節約です。

自分で出来るって、幸せな事です♪。