ラックスマンのLPレコードプレイヤー

重い! 兎に角重い!!

移動は諦めて、設置場所で撮りました。

LUXMAN PD-350 全景 (アクリルカバーを閉じた状態)

シッカリしたカバー(蓋)です。ラックスのレゴが入っています。

往年のラックスファンは「LUXMAN」ではなく、「LUX」の呼称に馴染みがあります。

PD-350 全景 (アクリルカバーを上げた状態)

◎PD-350の特徴

①LPレコード吸着式

LPレコードとターンテーブルの間の空気を抜き、LPレコードがターンテーブル(重量は9.5kg)が一体化する。

吸着時にLPレコードの反りが修正され、回転時の波打ち現象が軽減されるので、カートリッジのトレース時の上下動は減ります。

これはトーンアーム、カートリッジの負担を減らし、その能力を活かすことができます。

*LPレコードを重量級のスタビライザー(重石)を乗せ、押さえつけても、LPレコードの端はフリーです。歪み矯正効果はあまり期待できません。

LPレコード吸着の利点に着目したのはマイクロとラックスでした。

マイクロ方式は吸引ポンプを常時駆動方式。ポンプの稼働音が気になりました。

ラックス方式は吸着力が弱まると再稼働する方式。普段は音はせず、稼働時の音も静かでした。

②ターンテーブルの構造

アルミと黄銅鉱(真鍮)のハイブリッド

金属は固有の共鳴音があります。爪で弾くと分かります。一度鳴ると、鳴り止むまでに時間が掛かる。

その共鳴音をカートッリジが拾う可能性がある。

一般的な対処方法は、ターンテーブルの上に厚手のゴムシートを載せる方法

ガラス、銅、マグネシューム等を使った製品がありました。

ラックスは異種金属を組み合わせて、この響きを軽減しているのです。

③ターンテーブル駆動方式

ベルトドライブ

ダイレクトドライブ方式と比較し、モーター軸への負担が少ない。重量級のターンテーブルが使える。

ターンテーブルの下に磁気発生源がないので、カートリッジへの影響が少ない。

駆動ベルト:純正品は伸びの小さいアラミド繊維製ベルト 今は、汎用品のゴムベルトを使っています。

④別電源(エアー吸着回路内蔵)

交流電源は本体から離して、装置のS/N比を改善している。

またエア吸着回路が別なので、稼働時の振動も回避される。

④トーンアーム

アームレス仕様。好みのアームを選んで付ける。

各社特有の取り付けアームに合わせた仕様のトーンアームベースは別売。

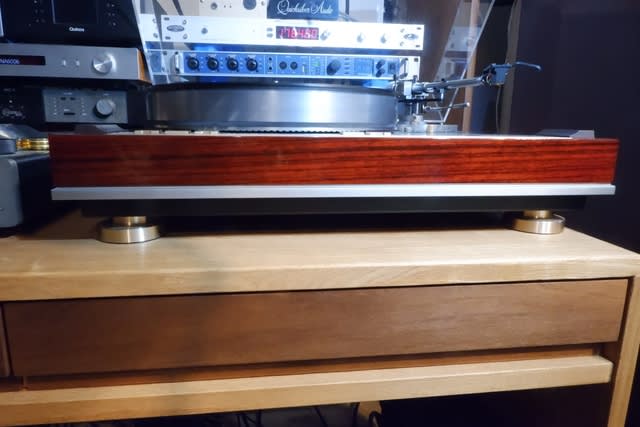

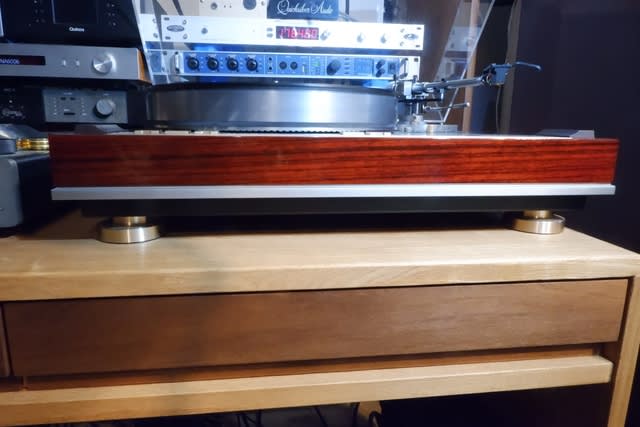

水平方向から

真鍮?製の立派な脚が付いています。

専用別電源(レコード吸着回路内蔵)

別売品です。

電源部を本体と離して置くことができるので、S /N比の向上に役立っていると思われます。

レコード吸着装置が組み込まれています。吸着力が落ちると、自動的に動作する。

吸着力を維持している時は動作音はしません。吸引時も存在を忘れるほどです静かでした。

経年劣化のため、吸着システムは故障してしまいました。普通のウエイトで押さえていました。

本体背面の様子

別電源と繋がる電源コード、吸着用のエアーホースが出ています。

右側からの画像

ピカピカに磨き上げられた天然木とヘアーライン仕上げのアルミ板のコンストラストが美しい。

・トーンアーム

SAEC WE-407 Wナイフエッジ、スタチックバランス型。

LUXMAN PD-350の概要は「オーデイの足跡」 https://audio-heritage.jp/LUXMAN/player/pd350.html をご覧ください。

・追加情報

その後、既存の吸着システムを諦め、外部に吸着ポンプを設けることにより、LPレコードは吸着できています。

*LUXMAN PD-350 吸着システム復活 2020-10-11 13:07:31 | オーディオ

◯オマケ(寄り道)

LUX(MAN)のLPレコードプレイヤーの特徴は美しいデザインであることです。

LPレコードプレイヤーでは、PD-444(ダブルアーム仕様)シリーズは工業デザイン的も意欲的な製品でした。

CD時代を迎え、LPレコードプレイヤーの製造から撤退したのは1980年代半ばでした。

PD-350は当時のLUXの最終解答的製品です。

現行LPレコードプレイヤーはPD-151。

PD-171(A)シリーズは今は廃番になっています。

PD-151はPD-171(A)の価格を抑えた廉価版と思われます。

LUXMANがLPレコードプレイヤー製造を再開し、PD-171(A)を2010年代に出しました。

LPレコードプレイヤーの製造休止期間は約25年あったことになります。

PD-171(A)が出た時の感想です。

音の比較をした訳ではありませんが、PD-350には及ばない。

①機能の簡略

あれほど拘っていたLPレコードの吸着機能を省略した。メンテナンス上のことも考慮した可能性はあります。

②外観

アルミと木目の融合はなくなりました。機能中心で遊び心がなくなってしましました。無機質な製品になってしまいました。

デザイン的にはPD-444シリーズに近い印象。

製造コストの制約が大きいのだと思います。遊びに振り向ける余裕がなくなった。

この動きが波及したのか、単なる偶然か

テクニクス、アキュフエーズがLPレコードプレイヤーを出しました。

重い! 兎に角重い!!

移動は諦めて、設置場所で撮りました。

LUXMAN PD-350 全景 (アクリルカバーを閉じた状態)

シッカリしたカバー(蓋)です。ラックスのレゴが入っています。

往年のラックスファンは「LUXMAN」ではなく、「LUX」の呼称に馴染みがあります。

PD-350 全景 (アクリルカバーを上げた状態)

◎PD-350の特徴

①LPレコード吸着式

LPレコードとターンテーブルの間の空気を抜き、LPレコードがターンテーブル(重量は9.5kg)が一体化する。

吸着時にLPレコードの反りが修正され、回転時の波打ち現象が軽減されるので、カートリッジのトレース時の上下動は減ります。

これはトーンアーム、カートリッジの負担を減らし、その能力を活かすことができます。

*LPレコードを重量級のスタビライザー(重石)を乗せ、押さえつけても、LPレコードの端はフリーです。歪み矯正効果はあまり期待できません。

LPレコード吸着の利点に着目したのはマイクロとラックスでした。

マイクロ方式は吸引ポンプを常時駆動方式。ポンプの稼働音が気になりました。

ラックス方式は吸着力が弱まると再稼働する方式。普段は音はせず、稼働時の音も静かでした。

②ターンテーブルの構造

アルミと黄銅鉱(真鍮)のハイブリッド

金属は固有の共鳴音があります。爪で弾くと分かります。一度鳴ると、鳴り止むまでに時間が掛かる。

その共鳴音をカートッリジが拾う可能性がある。

一般的な対処方法は、ターンテーブルの上に厚手のゴムシートを載せる方法

ガラス、銅、マグネシューム等を使った製品がありました。

ラックスは異種金属を組み合わせて、この響きを軽減しているのです。

③ターンテーブル駆動方式

ベルトドライブ

ダイレクトドライブ方式と比較し、モーター軸への負担が少ない。重量級のターンテーブルが使える。

ターンテーブルの下に磁気発生源がないので、カートリッジへの影響が少ない。

駆動ベルト:純正品は伸びの小さいアラミド繊維製ベルト 今は、汎用品のゴムベルトを使っています。

④別電源(エアー吸着回路内蔵)

交流電源は本体から離して、装置のS/N比を改善している。

またエア吸着回路が別なので、稼働時の振動も回避される。

④トーンアーム

アームレス仕様。好みのアームを選んで付ける。

各社特有の取り付けアームに合わせた仕様のトーンアームベースは別売。

水平方向から

真鍮?製の立派な脚が付いています。

専用別電源(レコード吸着回路内蔵)

別売品です。

電源部を本体と離して置くことができるので、S /N比の向上に役立っていると思われます。

レコード吸着装置が組み込まれています。吸着力が落ちると、自動的に動作する。

吸着力を維持している時は動作音はしません。吸引時も存在を忘れるほどです静かでした。

経年劣化のため、吸着システムは故障してしまいました。普通のウエイトで押さえていました。

本体背面の様子

別電源と繋がる電源コード、吸着用のエアーホースが出ています。

右側からの画像

ピカピカに磨き上げられた天然木とヘアーライン仕上げのアルミ板のコンストラストが美しい。

・トーンアーム

SAEC WE-407 Wナイフエッジ、スタチックバランス型。

LUXMAN PD-350の概要は「オーデイの足跡」 https://audio-heritage.jp/LUXMAN/player/pd350.html をご覧ください。

・追加情報

その後、既存の吸着システムを諦め、外部に吸着ポンプを設けることにより、LPレコードは吸着できています。

*LUXMAN PD-350 吸着システム復活 2020-10-11 13:07:31 | オーディオ

◯オマケ(寄り道)

LUX(MAN)のLPレコードプレイヤーの特徴は美しいデザインであることです。

LPレコードプレイヤーでは、PD-444(ダブルアーム仕様)シリーズは工業デザイン的も意欲的な製品でした。

CD時代を迎え、LPレコードプレイヤーの製造から撤退したのは1980年代半ばでした。

PD-350は当時のLUXの最終解答的製品です。

現行LPレコードプレイヤーはPD-151。

PD-171(A)シリーズは今は廃番になっています。

PD-151はPD-171(A)の価格を抑えた廉価版と思われます。

LUXMANがLPレコードプレイヤー製造を再開し、PD-171(A)を2010年代に出しました。

LPレコードプレイヤーの製造休止期間は約25年あったことになります。

PD-171(A)が出た時の感想です。

音の比較をした訳ではありませんが、PD-350には及ばない。

①機能の簡略

あれほど拘っていたLPレコードの吸着機能を省略した。メンテナンス上のことも考慮した可能性はあります。

②外観

アルミと木目の融合はなくなりました。機能中心で遊び心がなくなってしましました。無機質な製品になってしまいました。

デザイン的にはPD-444シリーズに近い印象。

製造コストの制約が大きいのだと思います。遊びに振り向ける余裕がなくなった。

この動きが波及したのか、単なる偶然か

テクニクス、アキュフエーズがLPレコードプレイヤーを出しました。