この難題を「神の仕業」とせず合理的に考えるために、著者が提唱するのが「生命起源」のセカンド・オピニオン。そのスリリングな解釈をわかりやすくまとめたのが、アストロバイオロジーの第一人者として知られる小林憲正氏の『生命と非生命のあいだ』です。今回から数回にわたって、本書から読みどころをご紹介していきます。

今回は考察の原点となるダーウィンの進化論と、その後の「生命はどこから生まれたか」議論の変遷を見ていきます。

*本記事は、『生命と非生命のあいだ 地球で「奇跡」は起きたのか』(ブルーバックス)を再構成・再編集したものです。

ダーウィンのオリジナル概念ではなかった「進化」

1859年、チャールズ・ダーウィン(1809〜1882)は、ジョン・マレー出版社から『自然選択という手段、または生存闘争の中で好ましいとされる種が保存されることによる種の起原について』という長いタイトルの本を出版しました。これが、今日の生物進化学の基礎を築いた、『種の起源』という名で知られている著作の正式な書名です(「起“源”」ではなく「起“原”」と訳されました)。

実は「進化」という概念自体は、ダーウィン以前にもありました。たとえば、彼の祖父のエラズマス・ダーウィン(1731〜1802)は、生物学に進化(evolution)という言葉を持ちこんでいました。また、フランスの博物学者ジャン=バティスト・ラマルク(1744〜1829)は、キリンの首は高いところの葉を食べようとして伸びた、といった「用不用説」と呼ばれる考え方で進化を説明しようとしていました。

ダーウィンは初め、医者である父のあとを継ぐためエジンバラ大学に進学しましたが、医学学には向かずに退学し、牧師になるべくケンブリッジ大学に進みました。そして卒業後、恩師から、船で世界を一周する旅に誘われました。これが彼の人生を変える旅となりました。

1831〜1836年、ダーウィンを乗せたビーグル号は世界のさまざまな土地に立ち寄りましたが、とりわけ1835年に訪れたガラパゴス諸島での観察が、のちに彼が発表する進化論のベースになりました。

その頃のヨーロッパでは、キリスト教の教えにもとづく「デザイン論」が優勢でした。地球上のさまざまな生物たちは、創造主である神によって、うまく生きられるようにデザインされたとするものです。これは、前述したアリストテレス哲学とキリスト教の教義とが融合した結果、広まった考え方でした。

しかし、ダーウィンはビーグル号での航海で得たさまざまな標本や、観察の経験をもとにデザイン論を捨て、新たに自然選択にもとづく進化論を構築していきました。

その作業には長い年月がかかりましたが、1858年、イギリスの博物学者アルフレッド・ラッセル・ウォレス(1823〜1913)からの手紙で、彼が似たような考えを持っていることを知って発表を急ぎ、その年にリンネ学会において自身の論文とウォレスの論文を並べて発表し、翌1859年に、いわゆる『種の起原』の出版にこぎつけたのです。

『種の起原』は、世界は神が創造したとする創造説と進化論との間で大論争を引き起こしましたが、“ダーウィンの番犬”と呼ばれたトマス・ヘンリー・ハクスリー(1825〜1895)の援護もあり、進化論が徐々に認知されていきました。

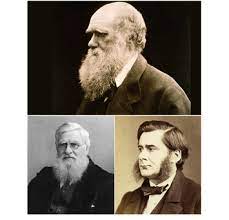

【写真】チャールズ・ダーウィン、アルフレッド・ラッセル・ウォレス、トーマス・ヘンリー・ハクスリ

ダーウィンの進化論が生んだ「新たな問題」

すると、新たな問題が生じました。進化論では、ある生物種は別の生物種から進化することにより誕生します。これをずっと過去に遡っていくと、最初の生物にたどり着きます。では、その生物はどのようにして誕生したのでしょうか?

この問題に対して、ダーウィンは1871年に、友人の植物学者ジョセフ・ダルトン・フッカー(1817〜1911)宛ての手紙の中で、こう書いています。

「もし(ああ、何とありそうもない「もし」なのでしょう)さまざまな種類のアンモニアやリン酸塩が溶けた温かい小さな池に、光や熱や電気などが加えられたとしたら、タンパク質分子が化学的に合成され、より複雑なものへと変化したでしょう。今日ではそのような物質はすぐに食べ尽くされてしまうでしょうが、生命が誕生する前では、そうはならなかったでしょう」

今日の目から見てもなかなかいい線をいっているように見えますが、その後、ダーウィンはこの考えをさらに進めてはいないようです。ここに「生命はどのようにして誕生したのか」、つまり「生命の起源」という科学上の新たな問いが誕生したのです。

「パンスペルミア説」の登場

最初の生命は生物進化によっては誕生できないので、自然発生したと考えるしかありません。しかし、自然発生は、パストゥールの有名な「白鳥の首フラスコ」(空気は入るけれど微生物は入らないようにすに考案した実験装置)」を使った実験によって、否定されています。地球上では生命の自然発生ができないのならば、生命は地球外から持ちこまれたのではないか?

このように生命の起源を地球外に求めようと考える科学者たちが現れました。その中には大物科学者も含まれていて、熱力学第二法則で知られる英国の物理学者ウィリアム・トムソン(ケルヴィン卿、1824〜1907)もその一人でした。トムソンは1871年に英国協会で「生命の種が隕石によってもたらされた」という考えを述べています。

Fullscreen button

【写真】ウィリアム・トムソンとスヴァンテ・アレニウス(

20世紀が始まってまもない1903年、スウェーデンの物理化学者スヴァンテ・アレニウス(1859〜1927)は、『Die Umschau』という雑誌に「宇宙における生命の分布」という論文を発表しました。そこで彼は、宇宙空間には生命の種(sperma)があまねく(pan)存在しており、それらが光の圧力によって移動して地球にたどり着き、地球生命のもとになったと述べて、「パンスペルミア」という言葉を用いました。

アレニウスは高校の教科書にも名前が載るほど有名な物理化学者であり、同じ年にノーベル化学賞を受賞しています。今日でもパンスペルミアというと必ずアレニウスの名前が引用されるなど、生命の地球外起源説の代表とされています。

パンスペルミア説への批判としては、まず、生命の種が過酷な宇宙空間で長時間生きつづけるのが困難と考えられることがあります。しかし現在では、生物の惑星間移動の可能性が実験などで検証されていて、この点からはパンスペルミアは一概に否定できなくなりました。

第二の批判は、その宇宙から来た「生命の種」がどのようにしてつくられたかについては、何も答えていないことです。つまり、問題を先送りしているにすぎないというわけです。こちらは「生命の起源」を議論するうえでは致命的といえますね。

* * *

このように「進化」という考え方が認知された結果、その原点にある「生命の起源」という問題につきあたりました。そこから、「生命の種」がどのようにしてつくられたか、そして、生命と非生命の違いとは何か、という問題も生じてきてきたのです。

続いて、近代における生命論の変遷の後半を見てみましょう。舞台は、19世紀から20世紀へと移っていきます。

生命と非生命のあいだ 地球で「奇跡」は起きたのか

生命はどこから生命なのか? 非生命と何が違うのか? 生命科学究極のテーマに、アストロバイオロジーの先駆者が迫る!