すぐには役に立たず、誰が買うかもわからない」初回分が即完売した世界初「一般人が買える量子コンピュータ」はなぜ開発できたか

世界初の「買える量子コンピュータ」が深圳から生まれた理由

3/15/2023

筆者が勤務するスイッチサイエンスが日本総代理店をしている、量子コンピュータ企業のSpinQでは、世界でも珍しい、量産型の量子コンピュータを販売している。

そうした関係性があることから、筆者が担当している早稲田大学経営管理研究科(MBAコース)の「深圳の産業集積とハードウェアのマスイノベーション」という講座で、今年は初めての試みとして、共同創業者のDr.Fengと学生にディスカッションしてもらった。

みとして、共同創業者のDr.Fengと学生にディスカッションしてもらった。

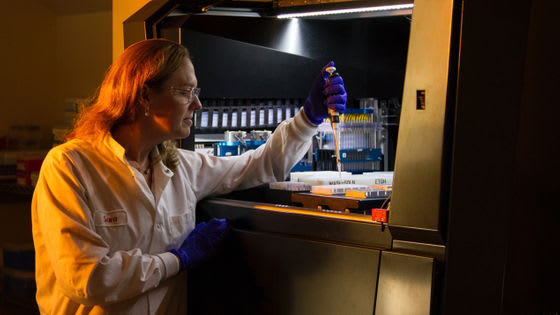

SpinQ共同創業者 Dr.Fengの講義

SpinQは118万円という価格で、2量子ビットの量子コンピュータ「Gemini-mini」を量産し、教育機関や研究機関に販売している。NMR(磁気共鳴)という方式で、冷却もメンテナンスも不要なので、多くの研究者にとって「初めての量子コンピュータ」になっている。

量子コンピュータは、0と1で計算する現在のコンピュータ(電子計算機)に対して、0でも1でもある量子状態を使って計算するコンピュータだ。現在はまだ計算も遅く、エラーも多く、複雑な計算も実行できないが、さまざまな方面で技術開発が行われていて、2030年頃には実際に役立つ計算が可能(電子計算機では解けない問題が解ける)なレベルになると言われている。

Gemini-Miniの2Qbitという性能は、大抵の人間が暗算したほうが早くて正確だ。人間や他のコンピュータよりも早い計算はできないので、実用性という点では価値がない。NMR量子コンピュータの開発には、量子力学だけでなくて電磁波、材料、電子回路など、様々な分野のスキルを統合する必要がある。そうしたタレントあふれる研究者チームに加えて、量産するためには量産設計などの仕事も発生する。そうした大きなチームを率いて、役に立たないとわかっていて、誰が買うかもわからないものを作るのは、役立つものを作るよりも難しい。

深圳でないと作れないプロダクトとは?

「量産型・一般向けの量子コンピュータ」という唯一のプロダクト。しかもそのプロダクトは、技術的にもすごいが、よりすごいのは実用的な価値はなく、マーケットが予測できない中、どうやって企画を通して市場に出したのか?という視点だ。

Dr.Fengはその問いに「深圳だから」と回答した。深圳は前例のないチャレンジに対して投資家の理解や意欲が高い。そして発売後、深圳の新しく開設されたGezhi Academy(先生を育成する師範学校、中学から一貫教育を行う)では、何十台もSpinQを購入して、学内に「量子コンピュータ室」を作ったという。

講義で紹介された「量子コンピュータ室」

「低性能の量子コンピュータであっても、目の前で触ってみたい」というニーズは実際にあったのだ。筆者たちが日本で販売を始めたところ、初回入荷分は1週間たたずに完売し、その後も仕入れを繰り返している。深圳に限らず、日本でも市場はあった。

ビジネス的なリスクを取ったSpinQ

SpinQの量産型・一般向けの量子コンピュータは、技術的なブレークスルーというよりも、経営面でリスクをとったこと、市場がそれに応えたことといった、企画やマーケティング、経営面のブレークスルーである側面が強い。

Dr.Fengの講演、質疑応答が終わったあとも、中国からの留学生も交えて、翌日以降の講義を含めて数日に渡ってディスカッションが続き、出た結論は「こういう冒険的なプロジェクトを止める力が、深圳は弱い」というものだった。

中国で、優秀な大学や人材が集まる場所はとにかく北京、次いで上海だ。深圳の名声も高まっているが、国内では「山師、一発屋が集まる場所」としての評価が定着している。

中国で優れた大学の多くは北京にあり、研究開発型ベンチャーもたいていは北京にある。中国でも量子コンピュータ企業が多く誕生しているが、ほとんどは北京の会社だ。深圳にあるのはSpinQだけで、Dr.Fengに確認しても「未だにそうだ」と言っていた。

深圳と北京の違いとは?

学ばないことの強さ

R&DをResearch & Developmentというように、リサーチと開発は表裏一体だ。一方でR&Dだけでは、SpinQのような製品は生まれない。もちろん学ぶほうが効率的だし、間違いは減る。だがリスクテイクするために必要なのは、愚かさ、向こう見ずさだ。

SpinQの共同創業者Dr.Fengは34歳。責任者として製品をつくる人としては若い。SpinQは量子コンピュータ研究の大家もコミットしているが、平均年齢は若く、チャレンジしても失うもののない会社だ。

その環境は学ぶ相手がいないという意味ではマイナスだが、チャレンジを止める人がいないという点ではプラスだ。筆者は中国のトップ大学である精華大学や、その投資集団であるTusStarにも友人が多いが、彼らエリートはインテルやGoogleといった世界トップ企業を熱心に学び、同じフィールドで「中国のインテル」「中国のGoogle」、あるいはさらに優れた企業をつくろうとする。

そしてしばしば、実際に本家並、さらには本家を超えるような企業を作ってしまう。論文数や引用数などに現れる中国の研究開発力は、AIなどの分野では先行するアメリカを追い抜く勢いだ。北京にはどの分野にも優秀な人や大家がたくさんいて、学ぶには事欠かない。

だが、そうした研究開発からは「量産型・一般向けの量子コンピュータ」のようなリスキーな製品は生まれない。

アメリカのシリコンバレーは、前例のないスタートアップを多く生んでいる。そうしたスタートアップの多くは、「先人から学ばず、常識の枠の外に出た」ことが成功につながっている。また、新しいことを始めるスタートアップの多くが、アメリカに移民してきた、既存社会のエリートネットワークの外側の人々であることも事実だ。

学ばないことは、そうした強さを生む。

リスクの面から考えると、SpinQでいま働いている量子コンピュータの専門家たちは、会社が失敗しても次の職探しには困らないだろう。出資している投資会社からしても、いくつもある一発屋狙いの一つだ。つまり、リスクの大きい事業はしているが、全体的なリスクはコントロールされている。深圳でわざわざ北京と同じような会社を作るよりは、SpinQのように新しい方向性を打ち出すことは、別な意味でのリスクマネジメントとも言える。

https://finders.me/articles.php?id=3609