知ると腑に落ちる「天才科学者は少食が多い」ワケ、アインシュタインやニュートンらの食事情とは?

8/18/2022

歴史に名を刻む偉人たちはどんな食事をしていたのか。調べてみると、興味深い事実が次々と浮かび上がってきます。その中から、今回はアインシュタイン、ニュートンなど天才科学者たちの食事について、東洋経済オンラインで『近代日本を創造したリアリスト 大久保利通の正体』を連載中の真山知幸氏が解説します。

【漫画】日本の親が言う「人に迷惑をかけないで」の大弊害 ※本稿は真山氏の新著『偉人メシ伝 「天才」は何を食べて「成功」したのか?』から一部抜粋・再構成したものです

■食事の優先順位が低かったアインシュタイン

「一般相対性理論」や「特殊相対性理論」を着想して、「光量子仮説」の研究でノーベル物理学賞を受賞した、 アルベルト・ アインシュタイン。「あかんべー」をした有名な写真は「天才」のシンボル的な扱いを受けており、アパレルブランドがTシャツを作ったりもしている。

当の本人はファッションにまるで関心がなかった。カラーや靴下も着けずに、すり切れたジャケットとスリッパで過ごして、周囲を困惑させていたくらいである。

「できるだけ気楽にしていたい」 そう考えたアインシュタインの姿は、科学者というよりも、芸術家を思わせるものだったという。そして服装と同様に、食事にもこだわりは見られなかった。

アインシュタインは学生時代、下宿の近くのレストランで食べることもあったが、パン屋でりんごパイやぶどうパイの一片を買い、自分の部屋で済ませてしまうこともたびたびだった。

大学教授になってからも食事の優先順位は低く、夕食はいつもソーセージと一切れのパンのみ。昼食もさっさと済ませては、共同研究者で友人のグロスマンに数学的議論をふっかけて、「まだ休みたいのに……」と相手に嫌がられていた。

おやつの時間も自由気まま。お菓子の包み紙が手元にあれば、そこに計算し始めたという。つねに研究のことしか頭になかったのだ。 ただ、年齢を重ねるに連れて、外食時の油で胃腸の調子を崩すことが重なり、やや食事に気を遣うようになったらしい。友人にこんなふうに忠告している。

「どんなに簡単なものでもいいから、家で食事しなさい」

といっても、自宅での料理にこだわったわけではない。知人の家をたびたび訪ねては、一緒に食事を楽しんでいる。あるとき、知人の家で、用意されたミルク、パン、チーズ、ケーキ、そして、果物をのせた小さなテーブルを見てこう叫んだ。

「こんな素敵な食事と、ヴァイオリン、ベッド、机と椅子のほかに何を望むことがあるだろう!」 このころ、アインシュタインの関心は発見した相対性理論のことばかりで、周囲から騒がれることに心底うんざりしていた。

気兼ねなく過ごせる自宅や友人の家で食事をしながら、おもむろに好きなヴァイオリンを弾く。そんな時間が、アインシュタインにとっては、かけがえのないリラックスタイムだったのである。

■ニュートンとアインシュタインの違い

アインシュタインと同様に、偉大なる法則を発見したのが、イギリスの科学者アイザック・ニュートンである。ニュートンにまつわる食べ物といえば、リンゴが思い浮かぶが、「リンゴが木から落下するのを見て、万有引力の法則を発見した」という逸話は伝説にすぎず、事実ではない。

「孤独は天才の学校である」 そんな言葉を残したニュートンは1人でひたすら研究することを好み、食事は不規則かつ少量だった。「食事は知的活動において、ただ邪魔な時間」とさえみなしていたという。

もっとも食事だけではなく、研究以外のほぼすべての活動が無意味なものに見えていたらしい。床に就くのも朝の短時間だけで、睡眠時間もろくに取らなかった。

休養という概念がないニュートンは、思考を巡らせながら、ひたすら歩き回った。その姿を見た人は、こんな証言をしている。

「靴のかかとは踏みつぶし、靴下のひもは結ばず、髪はぼさぼさだった」

外見に構わなかったところはアインシュタインと似ている。だが、2人には大きな違いがある。アインシュタインは女性好きだった。食欲の分が性欲にあてられたようにさえ思えるくらいだが、ニュートンは性愛にすら関心はなかった。フランスの哲学者ヴォルテールは、こう評している。

「ニュートンは、長い生涯の間に、情欲を感じたことはないし、人類に共通の意志薄弱とは無縁で、女性との交際もなかった」

ろくに眠りもせず、食事もせず、人付き合いもせず。それでいて84歳まで長生きしたのは「自分にはやるべきことがある」という信念を持っていたからだろう。ほかのことに関心がなかったのは自然なことのようにも思えてくる。

ニュートンの生き方はまるで求道者のようだが、ノーベル化学賞と物理学賞を受賞したポーランド出身の化学者マリー・キュリーも負けていない。

工場内に設置されたキャリアのエアコンのイメージ図 / Credit: Vietnam Investment Review – Carrier celebrates over a century of modern air conditioning(2022)

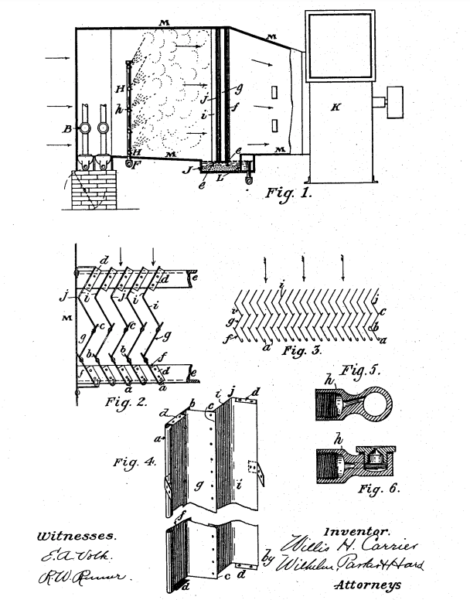

工場内に設置されたキャリアのエアコンのイメージ図 / Credit: Vietnam Investment Review – Carrier celebrates over a century of modern air conditioning(2022) 特許申請時にキ

特許申請時にキ