小説タウンハウスは4人が岩岡神社の秋祭にお参りするところで終わりましたが平成30年は穏やかなお正月を迎えました。

再録タウンハウスは、(1017.4.4)(2017.5.12)(2017.6.30)(2017.8.25)(2017.9.22)(2017.10.20)でご覧頂けま

す。カレンダーからご覧下さい。

今日は楽しいお正月です。初詣の女の子も思わず駆け出します。

岩岡神社の初詣はまず本殿にお参りして

境内のお宮様を順番にお参りします。昔から続いてきた習わしです。

前回の小説タウンハウス 7 再録タウンハウス 第6回 岩岡神社の秋祭(H29)(2017.10.20)で少し岩岡神社の紹介を

しました。

岩岡神社は、天和2年(1682年)に神出から大岩を迎えて祀ったことに始まり、元禄6年(1693年)に本殿弊殿拝殿

を建立し、姫路の広峯神社より分霊を勧進した。岩岡町と神出町の西部を氏子とし、明石藩藩主松平直明と農業の神「素戔嗚

尊」を祭神としている。(神戸市のホームページ 神戸市西区 きてみて岩岡町 より抜粋)

いきなり謎の言葉「大岩」とは何でしょうか。神出神社と言えば古代から伝わる岩が有名です。

さらに、「兵庫県環境局 兵庫の自然歩道 播磨平野 ため池めぐりのみち」には岩岡神社にこんな記述があります。

天和2年(1682年)に神出の天王山(雌岡山)から分神され、当時は「天ヶ岡神社」と呼ばれていました。ご神体は、自

然石で、神殿の前に祀られており、その前にある蔵の地下にある「翁の面」は当時、雨乞いに使われたといわれています。

神出神社と広峯神社に何かヒントがあるかも知れません。

岩岡神社の本殿の裏からは播磨国最大の神代の舞台「雌岡山」左と「雄岡山」右が見えます。これも偶然とは思えません。

神出神社

神出神社もお正月はたくさんの方がお参りに来られました。

御祭神 素戔嗚命 奇稲田姫命 大己貴命

勧 進 51代 平城天皇 大同4年(809)9月9日

由 緒 この地に二山がある。東を雄岡山(241米)西を雌岡山(249米)古くから信仰の対象とされている。

神代に素戔嗚命、奇稲田姫命の二神がこの雌岡山に降臨され薬草を採取して住民の病苦を救い、農耕を指導

された。二神の間に多くの神々がお生まれになり、そのうち大己貴命はこの地でご誕生されたと言う。この

ことからこの地を神出と言うようになった。降る大同4年平城天皇諸国巡幸のとき、この地にたちよられ、

神代の古事をしのび三神を勧進祭祀された。これが神出神社のおこりである。

明治7年2月に村社、同14年郷社となった。 神出神社の石碑から

写真 左 神出神社の展望台から展望です。明石海峡大橋と真南に子午線の町明石が見えます。

写真 右 昔からの歩いて登る参道です。隣に日本標準子午線標示柱があります。神出神社は東経135度にあります。

この事から、このあたりを世界中の古代遺跡と結びつけことさら神秘を強調する動きもありますが、そんなことをしな

くても十分に神秘的です。

裸石神社

山頂の神出神社から北側斜面を少し下りた所にあります。有名な石は拝殿の裏の本殿にあり、窓から見ることが出来ます。

裸石神社にはアワビの貝殻に願い事の書いて納めます。

姫石神社

裸石神社のすぐ西側にあります。全くの自然石で社殿はありません。ここがすべての始まりでしょう。対として裸石神社

が出来たのは、ずーと時代が降った縄文時代ぐらいではないでしょうか。

広峯神社 午頭天王総本宮

広峯神社は番外編 6 姫路モノレール延伸計画と船場ビル群(後編)で少しご紹介しましたが、京都の八坂神社の元宮

(八坂神社は否定)と言われる古い神社です。午頭天王は素戔嗚尊の仏名で薬師如来も仏名で薬の神様でもあります。

御祭神 素戔嗚尊 五十猛尊

創 建 右大臣 吉備真備公により天平5年(733)創建

天平5年唐より帰朝途中の吉備真備は播磨灘航行の際、広峯山より放つ奇しき光を見、山中深くわけ登り「われはこれ素戔

嗚尊なり」と唱う老翁に遭い「諸民の守護、五穀の豊饒をおこなうため出雲より移り住んだが、年久しくして知るものも少な

くなった。汝は都に帰り、この状を奉上せよ」との神託を蒙った。都に帰った真備は早々にこの託宣を奉上、この御神威を畏

まれた天皇は、翌6年真備に命じ広峯山に大社殿を造営せしめられ‥‥後略 素戔嗚尊祀る総本宮となったわけであります。

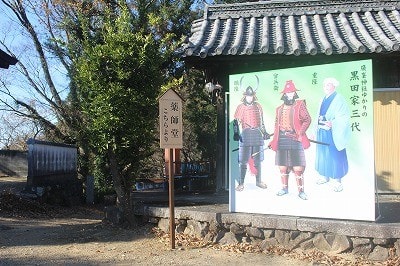

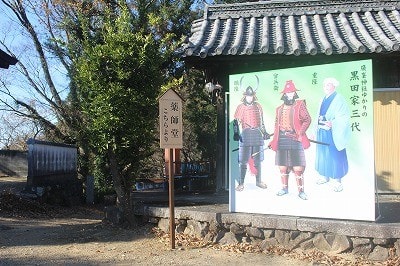

NHK大河ドラマ軍師官兵衛によれば黒田家は広峯神社の御師(信者となっている村々を回り神札を配り初穂料を受け取る)

に家伝の目薬を販売してもらい黒田家の基礎を築いたとされています。近畿から中国の地域に広峯信仰が広がっていました。

広峯山頂に残る社家(御師屋敷)ですが今、屋敷の建物が残るのは1軒のみで崩れかけた土塀が続きます。

神出神社も広峯神社も同じく素戔嗚尊をお祀りしていますが、この地にも広峯信仰が浸透して広峯神社のから分霊を勤請した

のでしょうか。

岩岡神社の大岩

岩岡神社にお参りのご年配の方を選んで神出から運んだ大岩のことについて伺いました。誰もご存じありませんでしたが、

あるご婦人が「あの方なら何でも知っておられるから」と畑でお仕事をされている村の古老を教えていただきました。

村の古老のお話です。

確かに神出から大きな岩を掘り出して運んだと言う話が伝わっているが、今となっては本当のところどの石か判らないが、

社務所の前の石がその石と言うとこになっている。扉を開けて見てもらったらいいが礫岩である。

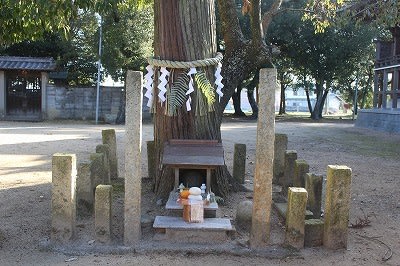

この小さなお社にも御参拝の列が出来ます。不謹慎ではありますが、山盛りのお賽銭が信仰心の厚さを証明しています。

お正月の前に撮したお社です。大岩の頭の部分が見えています。岩の下は広がっています。地表から約110㎝あります。

大岩を覆うようにコンクリートでお社の台とお社が作ってあり、お社の扉を開けると大岩の頂上が見える仕組みです。

「さざれ石」であると思います。さざれ石は「君が代」にも歌われた石で「おめでたい石、神聖な石」として神社に祀られ

ています。しかしこのような形で祀られているのは日本でも岩岡神社だけではないでしょうか。

学名を石灰質角礫岩と言い、小さな石の層に雨水に溶けた石灰岩の濃い炭酸カルシウムの液が長期間滴り落ちことにより、

言わば沢山の小石を含んだ鍾乳石や石筍の様な岩が出来ます。その姿が小さな石が集まって大きな岩と育っていく過程のよ

うに見えるので長い時間つまり永遠の繁栄を象徴するものとなりました。産地は石灰岩地帯となります。さざれ石が生まれ

た場所が神社になった例もありますが多くの場合はおめでたい石・神聖な石として神社に奉納されたものです。

写真 左 は長田神社に奉納されたさざれ石で丹後国志高郷産で2名の方が奉納されています。

写真 右 は生田神社に奉納されたさざれ石ですが平成20年記念として奉納されました。

「君が代」は平安時代初期に出来た日本最初の勅撰和歌集古今和歌集に賀歌として収録された読み人知らずの歌(惟喬親王

に仕えたとある木地師が作者ではないかと考えられてています。しかし身分が低かったため読み人知らずとされたとも言われ

ています。しかしこの事がが君が代がその後、広く祝歌として歌われ、やがて国歌になることにつながったとも思えます)で、

当然さざれ石も昔からめでたい石・神聖な石として知られていたことになります。

この「さざれ石」が神出から運んだ大岩であれば奉納されたさざれ石が「分神」として贈られのかも知れません。

岩岡神社由緒に「岩の神」の記述があります。

社務所の前の玉垣の中に、松の古木とともに一個のれき岩が祭ってある。岩の神である。天ヶ岡神社(岩岡神社の前身)

の起こりであろう。

小岩?

拝殿の北の御神木の前にやや卵型をした直径約20㎝の石が祭られています。

ここも賽銭箱はありませんが、鏡餅を供えた三宝にぎっしりお賽銭。この石がいかに敬われているかが分かります。

先ほどの村の古老のお話です。

昔は各々の字名はあったが岩岡と言う地名はなかった。明治22年か明治29年に村名を付けることになり新田組14村

が集まって名前を相談したが各々自分の村の名前を主張してなかなか決まらなかった。最後にくじ引きで決めることになり

天ヶ岡がくじを当てたが、天ヶ岡のような小さな字名を村名に出来ないとまた話がまとまら無くなってしまった。天ヶ岡も

天が岡は明石の殿様が付けてくれた由緒ある名前だと譲らない。そこで神社の始まりとなった「岩」と天ヶ岡の「岡」をと

って「岩岡」となった。

実は明治10年頃、赤坂村、野中上村、天ヶ岡村、古新田村(南古新田村)が合併して岩岡村になったという記録がありま

すのでこの相談はもう少し前のことだと思います。しかしこの後、古郷村(秋田村、福吉村、竜ヶ岡村、境新村が合併)宝勢

村(新納村、新々田村、古新田村[北古新田村]が合併)と合併して岩岡村になります。つまり氏子地が「岩」の下に連合して

現在の岩岡町が誕生します。まさに神社の「岩」の神威であったに違いありません。

岩岡神社由緒の岩岡神社の記述です。

祭神は素戔嗚命と正建大神の二柱を祀る。その由来を尋ねると、遠き神代の昔、素戔嗚命(午頭天王ともいう)が降臨後、

当氏地に、神幸された由緒がある。素戔嗚命は五穀の守護神にして、いまを去る三百有余年前、即ち第百十二代霊元天皇の

延宝6年に、勤請けし爾来彌栄の実りを祈願する。これより五穀豊穣と氏子地守護並びにその発展に霊験は殊のほかあらたか

である。現在の本殿は昭和一三年四月落成したもので煉瓦には、ぎおんもっこう(素戔嗚命)、三葉葵(松平直明)の神紋が

ある。 延宝6年は(1687年)になりなります。

と言うわけで神出から大岩を運んだ話はありません。しかし「岩」に対する畏敬の気持ちは明治の時代もそして今も人々の

心に受け継がれていると思います。

豊宮

岩岡神社由緒の記述です。

明石城・艮の櫓に納められていた翁の假面を豊宮に納む。越前大野にてある年大干魃あり、諸寺諸社祈願するも験なし。

かかるとき、翁の御面奇特もあらしめとて、取り出せば大いに雨が降る。その後も度々然り。

享保十五年明石旱魃のとき、田中村八幡社へ差し出され、野口政之丞これを掛けて舞たるに、日数七日にて洪水あり。これ

より雨乞いの御面とし、取り出せば必ず雨が降った。能く人の知るところなり。

このお面を豊宮と崇めた奉るようになった。

「きてみて岩岡町」の記述です。

翁の面(豊宮)

岩岡神社の社務所横の土蔵の地下深くに祀られている。「豊宮さん」とあがめられ、旱魃の際に地下より取り出され、雨が降

るように祈った。伊勢の宮川で拾われた伝説があり、明治時代になって松平直明を祀っている岩岡神社に納められた。昭和30

年8月の日照りの時にも「面がけの神事」をして雨乞いをすると雨が降ったという。

豊宮の瓦には三葉葵のご紋があります。豊宮には松平直明公が祀れれていたこともあるのでしょうか。

豊宮の三葉葵の瓦と岩岡神社本殿の屋根に輝く三葉葵の御紋です。

今は岩岡神社に鎮座まします松平直明公(正建大神)も流浪の旅が有ったそうです。

岩岡神社由緒 正健大神 の記述です。

享保6年(1721年)4月21日、開拓の祖である松平直明が死去すると、新田組の開拓民はその徳をしたい、正健神霊

と書いた位牌を受け、天ヶ岡神社に合祀した。ところが神仏混合をきらってか、いつの頃からか南古の辻堂に移されていたの

を、もったいないというので神出の西光寺へ納めていたが、嘉永5年(1851年)9月、松平慶憲に願い出て8日夜氏子が

お迎えし、9月(新暦で10月17日)17日に大祭を行った。以来16日宵宮、17日に大祭を行なって来たが、現在は、

体育の日の前日に大祭を、大祭の前日に宵宮祭を行なっている。

岩岡神社秋祭りの記事

小説タウンハウス 1 予告編 岩岡神社の秋祭り(2016.10.13)

小説タウンハウス 7 再録タウンハウス 第6回岩岡神社秋祭(H29)(2017.10.20)

小説タウンハウス 14 岩岡神社秋祭(平成30年)(2018.10.19)

「小説タウンハウス」を「本」でお読みください。

UR賃貸 10の団地と10話の物語

「団地小説短編集」500円+税

明石市松が丘2丁目3-7松が丘ビル2階

ザ・ダイソー明舞団地店 西隣

明舞書店で好評発売中

再録タウンハウスは、(1017.4.4)(2017.5.12)(2017.6.30)(2017.8.25)(2017.9.22)(2017.10.20)でご覧頂けま

す。カレンダーからご覧下さい。

今日は楽しいお正月です。初詣の女の子も思わず駆け出します。

岩岡神社の初詣はまず本殿にお参りして

境内のお宮様を順番にお参りします。昔から続いてきた習わしです。

前回の小説タウンハウス 7 再録タウンハウス 第6回 岩岡神社の秋祭(H29)(2017.10.20)で少し岩岡神社の紹介を

しました。

岩岡神社は、天和2年(1682年)に神出から大岩を迎えて祀ったことに始まり、元禄6年(1693年)に本殿弊殿拝殿

を建立し、姫路の広峯神社より分霊を勧進した。岩岡町と神出町の西部を氏子とし、明石藩藩主松平直明と農業の神「素戔嗚

尊」を祭神としている。(神戸市のホームページ 神戸市西区 きてみて岩岡町 より抜粋)

いきなり謎の言葉「大岩」とは何でしょうか。神出神社と言えば古代から伝わる岩が有名です。

さらに、「兵庫県環境局 兵庫の自然歩道 播磨平野 ため池めぐりのみち」には岩岡神社にこんな記述があります。

天和2年(1682年)に神出の天王山(雌岡山)から分神され、当時は「天ヶ岡神社」と呼ばれていました。ご神体は、自

然石で、神殿の前に祀られており、その前にある蔵の地下にある「翁の面」は当時、雨乞いに使われたといわれています。

神出神社と広峯神社に何かヒントがあるかも知れません。

岩岡神社の本殿の裏からは播磨国最大の神代の舞台「雌岡山」左と「雄岡山」右が見えます。これも偶然とは思えません。

神出神社

神出神社もお正月はたくさんの方がお参りに来られました。

御祭神 素戔嗚命 奇稲田姫命 大己貴命

勧 進 51代 平城天皇 大同4年(809)9月9日

由 緒 この地に二山がある。東を雄岡山(241米)西を雌岡山(249米)古くから信仰の対象とされている。

神代に素戔嗚命、奇稲田姫命の二神がこの雌岡山に降臨され薬草を採取して住民の病苦を救い、農耕を指導

された。二神の間に多くの神々がお生まれになり、そのうち大己貴命はこの地でご誕生されたと言う。この

ことからこの地を神出と言うようになった。降る大同4年平城天皇諸国巡幸のとき、この地にたちよられ、

神代の古事をしのび三神を勧進祭祀された。これが神出神社のおこりである。

明治7年2月に村社、同14年郷社となった。 神出神社の石碑から

写真 左 神出神社の展望台から展望です。明石海峡大橋と真南に子午線の町明石が見えます。

写真 右 昔からの歩いて登る参道です。隣に日本標準子午線標示柱があります。神出神社は東経135度にあります。

この事から、このあたりを世界中の古代遺跡と結びつけことさら神秘を強調する動きもありますが、そんなことをしな

くても十分に神秘的です。

裸石神社

山頂の神出神社から北側斜面を少し下りた所にあります。有名な石は拝殿の裏の本殿にあり、窓から見ることが出来ます。

裸石神社にはアワビの貝殻に願い事の書いて納めます。

姫石神社

裸石神社のすぐ西側にあります。全くの自然石で社殿はありません。ここがすべての始まりでしょう。対として裸石神社

が出来たのは、ずーと時代が降った縄文時代ぐらいではないでしょうか。

広峯神社 午頭天王総本宮

広峯神社は番外編 6 姫路モノレール延伸計画と船場ビル群(後編)で少しご紹介しましたが、京都の八坂神社の元宮

(八坂神社は否定)と言われる古い神社です。午頭天王は素戔嗚尊の仏名で薬師如来も仏名で薬の神様でもあります。

御祭神 素戔嗚尊 五十猛尊

創 建 右大臣 吉備真備公により天平5年(733)創建

天平5年唐より帰朝途中の吉備真備は播磨灘航行の際、広峯山より放つ奇しき光を見、山中深くわけ登り「われはこれ素戔

嗚尊なり」と唱う老翁に遭い「諸民の守護、五穀の豊饒をおこなうため出雲より移り住んだが、年久しくして知るものも少な

くなった。汝は都に帰り、この状を奉上せよ」との神託を蒙った。都に帰った真備は早々にこの託宣を奉上、この御神威を畏

まれた天皇は、翌6年真備に命じ広峯山に大社殿を造営せしめられ‥‥後略 素戔嗚尊祀る総本宮となったわけであります。

NHK大河ドラマ軍師官兵衛によれば黒田家は広峯神社の御師(信者となっている村々を回り神札を配り初穂料を受け取る)

に家伝の目薬を販売してもらい黒田家の基礎を築いたとされています。近畿から中国の地域に広峯信仰が広がっていました。

広峯山頂に残る社家(御師屋敷)ですが今、屋敷の建物が残るのは1軒のみで崩れかけた土塀が続きます。

神出神社も広峯神社も同じく素戔嗚尊をお祀りしていますが、この地にも広峯信仰が浸透して広峯神社のから分霊を勤請した

のでしょうか。

岩岡神社の大岩

岩岡神社にお参りのご年配の方を選んで神出から運んだ大岩のことについて伺いました。誰もご存じありませんでしたが、

あるご婦人が「あの方なら何でも知っておられるから」と畑でお仕事をされている村の古老を教えていただきました。

村の古老のお話です。

確かに神出から大きな岩を掘り出して運んだと言う話が伝わっているが、今となっては本当のところどの石か判らないが、

社務所の前の石がその石と言うとこになっている。扉を開けて見てもらったらいいが礫岩である。

この小さなお社にも御参拝の列が出来ます。不謹慎ではありますが、山盛りのお賽銭が信仰心の厚さを証明しています。

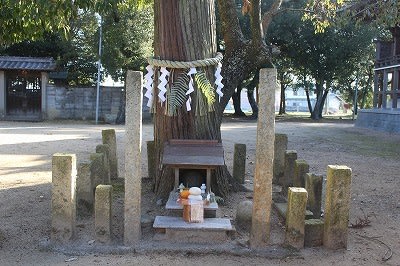

お正月の前に撮したお社です。大岩の頭の部分が見えています。岩の下は広がっています。地表から約110㎝あります。

大岩を覆うようにコンクリートでお社の台とお社が作ってあり、お社の扉を開けると大岩の頂上が見える仕組みです。

「さざれ石」であると思います。さざれ石は「君が代」にも歌われた石で「おめでたい石、神聖な石」として神社に祀られ

ています。しかしこのような形で祀られているのは日本でも岩岡神社だけではないでしょうか。

学名を石灰質角礫岩と言い、小さな石の層に雨水に溶けた石灰岩の濃い炭酸カルシウムの液が長期間滴り落ちことにより、

言わば沢山の小石を含んだ鍾乳石や石筍の様な岩が出来ます。その姿が小さな石が集まって大きな岩と育っていく過程のよ

うに見えるので長い時間つまり永遠の繁栄を象徴するものとなりました。産地は石灰岩地帯となります。さざれ石が生まれ

た場所が神社になった例もありますが多くの場合はおめでたい石・神聖な石として神社に奉納されたものです。

写真 左 は長田神社に奉納されたさざれ石で丹後国志高郷産で2名の方が奉納されています。

写真 右 は生田神社に奉納されたさざれ石ですが平成20年記念として奉納されました。

「君が代」は平安時代初期に出来た日本最初の勅撰和歌集古今和歌集に賀歌として収録された読み人知らずの歌(惟喬親王

に仕えたとある木地師が作者ではないかと考えられてています。しかし身分が低かったため読み人知らずとされたとも言われ

ています。しかしこの事がが君が代がその後、広く祝歌として歌われ、やがて国歌になることにつながったとも思えます)で、

当然さざれ石も昔からめでたい石・神聖な石として知られていたことになります。

この「さざれ石」が神出から運んだ大岩であれば奉納されたさざれ石が「分神」として贈られのかも知れません。

岩岡神社由緒に「岩の神」の記述があります。

社務所の前の玉垣の中に、松の古木とともに一個のれき岩が祭ってある。岩の神である。天ヶ岡神社(岩岡神社の前身)

の起こりであろう。

小岩?

拝殿の北の御神木の前にやや卵型をした直径約20㎝の石が祭られています。

ここも賽銭箱はありませんが、鏡餅を供えた三宝にぎっしりお賽銭。この石がいかに敬われているかが分かります。

先ほどの村の古老のお話です。

昔は各々の字名はあったが岩岡と言う地名はなかった。明治22年か明治29年に村名を付けることになり新田組14村

が集まって名前を相談したが各々自分の村の名前を主張してなかなか決まらなかった。最後にくじ引きで決めることになり

天ヶ岡がくじを当てたが、天ヶ岡のような小さな字名を村名に出来ないとまた話がまとまら無くなってしまった。天ヶ岡も

天が岡は明石の殿様が付けてくれた由緒ある名前だと譲らない。そこで神社の始まりとなった「岩」と天ヶ岡の「岡」をと

って「岩岡」となった。

実は明治10年頃、赤坂村、野中上村、天ヶ岡村、古新田村(南古新田村)が合併して岩岡村になったという記録がありま

すのでこの相談はもう少し前のことだと思います。しかしこの後、古郷村(秋田村、福吉村、竜ヶ岡村、境新村が合併)宝勢

村(新納村、新々田村、古新田村[北古新田村]が合併)と合併して岩岡村になります。つまり氏子地が「岩」の下に連合して

現在の岩岡町が誕生します。まさに神社の「岩」の神威であったに違いありません。

岩岡神社由緒の岩岡神社の記述です。

祭神は素戔嗚命と正建大神の二柱を祀る。その由来を尋ねると、遠き神代の昔、素戔嗚命(午頭天王ともいう)が降臨後、

当氏地に、神幸された由緒がある。素戔嗚命は五穀の守護神にして、いまを去る三百有余年前、即ち第百十二代霊元天皇の

延宝6年に、勤請けし爾来彌栄の実りを祈願する。これより五穀豊穣と氏子地守護並びにその発展に霊験は殊のほかあらたか

である。現在の本殿は昭和一三年四月落成したもので煉瓦には、ぎおんもっこう(素戔嗚命)、三葉葵(松平直明)の神紋が

ある。 延宝6年は(1687年)になりなります。

と言うわけで神出から大岩を運んだ話はありません。しかし「岩」に対する畏敬の気持ちは明治の時代もそして今も人々の

心に受け継がれていると思います。

豊宮

岩岡神社由緒の記述です。

明石城・艮の櫓に納められていた翁の假面を豊宮に納む。越前大野にてある年大干魃あり、諸寺諸社祈願するも験なし。

かかるとき、翁の御面奇特もあらしめとて、取り出せば大いに雨が降る。その後も度々然り。

享保十五年明石旱魃のとき、田中村八幡社へ差し出され、野口政之丞これを掛けて舞たるに、日数七日にて洪水あり。これ

より雨乞いの御面とし、取り出せば必ず雨が降った。能く人の知るところなり。

このお面を豊宮と崇めた奉るようになった。

「きてみて岩岡町」の記述です。

翁の面(豊宮)

岩岡神社の社務所横の土蔵の地下深くに祀られている。「豊宮さん」とあがめられ、旱魃の際に地下より取り出され、雨が降

るように祈った。伊勢の宮川で拾われた伝説があり、明治時代になって松平直明を祀っている岩岡神社に納められた。昭和30

年8月の日照りの時にも「面がけの神事」をして雨乞いをすると雨が降ったという。

豊宮の瓦には三葉葵のご紋があります。豊宮には松平直明公が祀れれていたこともあるのでしょうか。

豊宮の三葉葵の瓦と岩岡神社本殿の屋根に輝く三葉葵の御紋です。

今は岩岡神社に鎮座まします松平直明公(正建大神)も流浪の旅が有ったそうです。

岩岡神社由緒 正健大神 の記述です。

享保6年(1721年)4月21日、開拓の祖である松平直明が死去すると、新田組の開拓民はその徳をしたい、正健神霊

と書いた位牌を受け、天ヶ岡神社に合祀した。ところが神仏混合をきらってか、いつの頃からか南古の辻堂に移されていたの

を、もったいないというので神出の西光寺へ納めていたが、嘉永5年(1851年)9月、松平慶憲に願い出て8日夜氏子が

お迎えし、9月(新暦で10月17日)17日に大祭を行った。以来16日宵宮、17日に大祭を行なって来たが、現在は、

体育の日の前日に大祭を、大祭の前日に宵宮祭を行なっている。

岩岡神社秋祭りの記事

小説タウンハウス 1 予告編 岩岡神社の秋祭り(2016.10.13)

小説タウンハウス 7 再録タウンハウス 第6回岩岡神社秋祭(H29)(2017.10.20)

小説タウンハウス 14 岩岡神社秋祭(平成30年)(2018.10.19)

「小説タウンハウス」を「本」でお読みください。

UR賃貸 10の団地と10話の物語

「団地小説短編集」500円+税

明石市松が丘2丁目3-7松が丘ビル2階

ザ・ダイソー明舞団地店 西隣

明舞書店で好評発売中