「佐賀の乱」は明治7年(1874年)2月江藤新平、島義勇らが佐賀で起した明治政府に対する不平士族の初の大規模反乱で、電信の即時情報伝達力と15隻の汽船の輸送力を活用した政府の素早い対応により鎮圧されました。

佐賀の不平士族は征韓論問題で下野した前参議江藤新平を擁する中島鼎蔵らの征韓党と、前侍従秋田県権令島義勇、副島義高らを擁する憂国党の旧佐賀藩士で、この反乱の鎮圧に当たったのは明治6年(1873年)の徴兵令で編成された平民主体の陸軍で、戊辰戦争の実戦経験のある士族と互角に戦えることを示しました。

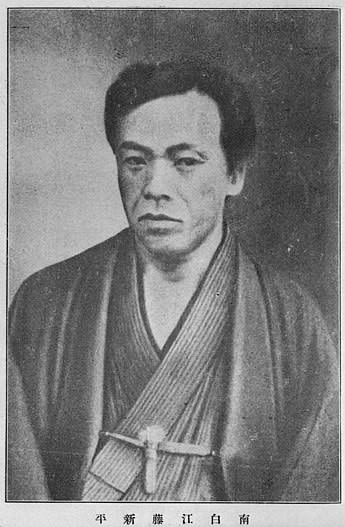

前参議江藤新平

前侍従秋田県権令島義勇

征韓論をめぐる明治6年の政変で、江藤は板垣退助や副島種臣、後藤象二郎からの説得や警告を受け流し、太政官よりの「前参議は東京に滞在すべし」との御用滞在の命令も無視して佐賀に戻りました。このころの佐賀は征韓論を奉じる反政府的な「征韓党」と、封建制への回帰を目指す反動的な「憂国党」が結成され、政情が不安定で政府からも注目されていました。

明治7年2月1日憂国党の士族が官金預かり業者の小野組に押し掛けた事件が起こり、この事件は直ちに電報で内務省に通知され、2月4日政府は熊本鎮台司令長官谷干城に佐賀士族の鎮圧を命じました。これが佐賀の乱の始まりです。木戸孝允に内務卿を引き継いだ大久保利通が、2月9日太政大臣三条実美から司法・軍事の全権を委ねられ佐賀に向かいました。

同じ佐賀の士族でも征韓党の江藤と憂国党の島とは、そりが合わないことも加わって主義主張を共有しておらず、両党は司令部も別で行動も別でした。征韓党は若年の下級士族が中心で佐賀与賀町の「延命院」に本拠を置き、憂国党は藩では地位の高かった壮年者が多く征韓党より大規模で佐賀城下の「宝琳院」を本拠地としました。

島は、本来、三条の依頼で佐賀県士族鎮撫のために佐賀に向かったのですが、途中でたまたま同船した佐賀に向かう新県令岩村高俊の、佐賀士族を見下した傲岸不遜な態度に憤激し、岩村に同行していた権中判事の中島錫胤から岩村が兵を率いて佐賀城に入ると聞き、父祖伝来の地を守るためには官兵を打ち払わなければならぬと、不仲だった江藤と話し合って共に発つ決意を固めました。

政府の鎮圧命令を受けた熊本鎮台では、兵の中に佐賀出身者も多く動揺が広がっていました。司令長官谷干城は新県令岩村の要請もあり、2月14日に熊本に駐屯する第十一大隊を二分して、左大隊は海路から、右大隊は陸路から、佐賀に向かわせます。

2月15日左大隊に護衛された岩村が佐賀に入城しました。江藤は政府の真意を確かめるべく山中一郎を派遣しましますが、答える必要はないと云う岩村のにべもない返答に同夜佐賀城内の鎮台兵に戦を挑み、大損害(3分の1が死亡)を与えて敗走させました。佐賀の乱による政府軍の死者の大部分はこの戦闘で生じたものです。

岩村は土佐の出身ですが、戊辰戦争でも長岡藩家老河井継之助から会津討伐の意義を問われ「会津藩を説得する」という嘆願にまったく耳を貸さず、官軍との話し合いの場を失わせて長岡藩を新政府軍の敵に回しました。

20日に博多に到着した大久保は福岡士族が佐賀士族に呼応して蹶起するのを防ぐため、佐賀討伐の福岡士族を徴募し500人を選抜して戦線に投入します。東京・大阪の鎮台兵の第四大隊、第十大隊及び第三砲隊の本隊を、福岡と佐賀の県境にある要衝「朝日山」に進撃させました。佐賀城で敗れ「府中」まで退却した第十一大隊は、朝日山で本隊と合流することになります。

長崎に上陸した外務少輔山口尚芳は、現地の海兵隊を護衛に大村から武雄に向かい、反乱への参加に消極的だった佐賀藩武雄領の藩士の説得に当たりました。

反乱軍は征韓党が長崎街道沿いを受け持ち、朝日山に西義質らを向かわせて2月22日に政府軍部隊を迎撃しました。憂国党は筑後川沿いを受けもち、村山長栄が指揮して本隊との合流を目指す熊本鎮台部隊を迎撃します。

22日朝日山に向かった政府軍部隊が包囲攻撃し、反乱軍も猛烈に反撃しましたが弾薬が尽きて中原に敗走、中原でも敗れました。このとき追撃したのは第四大隊の1中隊のみで、苔野まで前進しましたが中原まで退き、笛吹山から原古賀の反乱軍を掃討した第十大隊と合流して宿営、夜半の夜襲を撃退しました。

第十一大隊は朝日山の本隊に合流するため筑後川を渡り、千栗・豆津・江見で反乱軍を破ったものの、六田で奇襲を受けて大損害を出し筑後川を渡って住吉まで退却しました。夜間再度渡河して千栗に宿営しましたがこの日は合流できませんでした。

翌23日政府軍は第十大隊を前軍とし、第三砲隊が続き、第四大隊を後軍として中原を出発。反乱軍は寒津川沿いで迎撃、中島鼎蔵の指揮で左右から政府軍を挟撃「佐賀征討戦記」に官兵殆ど敗れんとすと述べられるほど追い込みましたが、政府軍指揮官の陸軍少将野津鎮雄が弾雨の中抜刀して先頭に立ち、中原から北山に転戦していた第四大隊が反転して背後を突いたため反乱軍は総崩れとなりました。

中立の佐賀士族の中には政府軍に協力する者がいて、反乱に同調しない者も多く、江藤らの目論んだ「佐賀が決起すれば薩摩の西郷など、各地の不平士族が続々と後に続く」という望みは藩内でも実現しませんでした。

朝日山の陥落を聞いて神埼まで出ていた江藤は、寒津でも破れたことを聞くと陣頭指揮を執り、田手川に防御陣を敷いて一部の精鋭で政府軍の背後を突こうとしますが、田手川下流を渡河した第十大隊第四中隊に逆に後から攻撃され敗退しました。

さらに政府軍が追撃したため反乱軍は神埼を焼き払って境原まで退却、この敗退で勝機を失ったと見た江藤は征韓党を解散、鹿児島へ逃れて西郷隆盛に助力を求めるべく戦場を離脱します。江藤が憂国党に無断で佐賀を離れた敵前逃亡とも云える態度に、副島ら憂国党の面々は激怒します。

23日以降戦闘は散発的でしたが、27日には政府軍が総攻撃を開始、第十大隊および第三砲隊が本隊として姉村に、第四大隊を右翼として城原から川久保に、第十一大隊と第十九大隊一個小隊が左翼として蓮池にそれぞれ進軍しました。

反乱軍が橋梁を破壊していたため架橋しながら進む第十大隊は苦戦しましたが、第三砲隊の榴散弾が反乱軍の保塁に命中したのをきっかけに猛進し、第十一大隊が後方から攻撃したため挟撃の形となり境原を奪取しました。

この日の夜1千人規模の反乱軍が夜襲を敢行しましたが、蓮池を占領しに向かった第十一大隊が引き返して側面を突き反乱軍は壊走しました。佐賀征討戦記には一昼夜続いたこの戦闘が今役中最大の激戦だったと記されています。

江藤は2月27日に鹿児島に入りましたが西郷に決起の意志はなく、土佐へ向かい片岡健吉と林有造に挙兵を訴えましたが、ここには既に手配書が廻っていて3月29日捕縛されます。捕吏長の山本守時は江藤に脱走を勧めましたが、江藤は裁判で闘う決意を固めて応じません。

2月28日政府軍が佐賀城下に迫り、反乱軍は東京から戻っていた木原隆忠(島の従弟)と副島を使者として降伏を申し出ましたが政府軍は受理せず、木原を拘留しました。島は佐賀で討ち死にするつもりでしたが実弟の義高らが無理矢理脱出させ、島津久光に決起を訴えるべく島は鹿児島へ向かいますが3月7日捕縛されました。

江藤は東京での裁判を望んでいましたが、大久保は急遽設置した臨時裁判所で権大判事河野敏鎌に裁判を行わせ、僅か2日間の審議で判決当日の4月13日に11名が斬首、江藤と島が梟首されました。この裁判は当初から刑が決まっていた暗黒裁判で、明治政府の司法制度を打ち立てた江藤当人が昔の部下である河野に違法の裁判を受けることになりました。

イギリス公使ハリー・パークスは1874年4月25日付の英国外務大臣宛の公文書で「江藤、島は死刑に加えさらし首にされた。この判決は大きな不満を呼んでいる」「佐賀の乱鎮圧で政府への信頼が回復したとは言えない」と報告しています。

佐賀の乱の後始末が長引くと全国で不平士族の反乱がおき、明治政府が立ちいかなくなることを危惧した大久保が、独断で違法な裁判に踏み切ったことには間違いないでしょう。明治9年には熊本県で神風連の乱、福岡県で秋月の乱、山口県で萩の乱などが続き、明治10年に最大規模の内戦となった西南戦争が勃発し、大久保の危惧は現実のものとなります。

大正8年(1919年)の特赦で江藤や島が赦免されました。島は維新の功績で正四位に叙任され、地元有志によって佐賀城近くの水ヶ江に、佐賀の乱の戦没者の慰霊碑が建てられています。

江藤は明治政府に登用され江戸軍監として江戸遷都を主張し、1871年(明治4年)初代文部大輔、ついで左院副議長、1872年初代司法卿となって司法権の独立、警察制度の統一に尽くし、1873年参議に任じられていて、維新の十傑と云われる功績を挙げていました。明治六年政変が司法卿江藤新平ら、反長州派の追い落としが主目的であったと云われる由縁です。

「大久保利通」に続く。