「活字離れ」は識字率が高い国や年代層で、書籍や新聞などの紙の活字媒体の利用率が低下する現象を云います。教育者や保護者は、若者の言語能力の低下や勉学意欲の減退などの知的水準の低下の原因として活字離れを指摘しますが、果たしてそうでしょうか。

従来の紙の活字媒体の発信者は書籍の著者や新聞・雑誌の記者などの限られた人達でしたが、今では一般の人びとがブログやSNSを通じてネット上で活字を発信しています。ネットの情報はYouTubeなどを除けば活字媒体そのものです。紙の活字を読むことが減っても活字離れとは正反対の現象が起きています。

アメリカの市場調査会社GfK NOPによると、本・新聞・雑誌などの活字媒体を読む時間は、30か国の平均で週6.5時間だそうです。活字媒体を読む時間の上位5か国はインド10.7時間、タイ 9.4時間、中国8時間、フィリピン 7.6時間、エジプト7.5時間で、下位5か国は韓国3.1時間、日本4.1時間、台湾 5時間、ブラジル5.2時間、イギリス5.3時間でした。

世界新聞協会によると、2001年の日本の新聞の発行部数は7,089万部で中国の8,547万部に次ぎ、1,000人当たりの発行部数では中国が91部、米国が263部、ドイツが322部で、日本は647部と圧倒的多数でした。そんな日本でも発行部数は1997年をピークに2004年までは前年比マイナス、プラスを行き来し、2005年以降はマイナスのままです。

1990年代の末から書籍・雑誌の販売が落ち込み、1996年の2兆6,563億円がピークで2017年には1兆3,701億円に売上が減り、雑誌は19年連続、書籍は10年連続前年比割れが続いています。

1947年に調査開始した毎日新聞の読書世論調査では、2002年に59%と最高の書籍読書率を記録し雑誌読書率も84%に達しましたが、2003年に雑誌読書率が急落しました。

読売新聞の読書週間世論調査では、1990年代後半から月に1冊も本を読まなかった人が1~3冊読んだ人を上回るようになり、本の無読率は50%前後を推移しています。学生の読書量減少も顕著で、1985年に1割だった無読率は2005年に4割へ増加し、月4冊以上読んだ学生は4割から2割に減りました。

一方全国学校図書館協議会では、青少年層向けのライトノベルや良質な児童文学、ベストセラー小説の流行で若者の読書量が増加していると見ており、読売新聞の調査とは相反します。

毎日新聞と共同で行っている「5月中に読んだ本の冊数」調査では、高校生は1970年代の4.5冊から1980年代に7冊台と増え、1990年代に低下傾向となりましたが2000年代に入って急上昇し、2003年には8冊と高水準を記録しました。

同様に2冊だった中学生が2004年に3.3冊、1.5冊だった小学生は1.8冊へと調査開始以来の高水準に達しました。2001年に「子どもの読書活動の推進に関する法律」が出来、学校で「朝の10分間読書」が広まったのも影響したようです。

総務省統計局の調査によると「趣味としての読書」をする人の割合は1986年以降40%前後ですが、1年あたりの平均読書日数は1986年の103日から2001年の85日へ減少しています。2005年には「文字・活字文化振興法」が成立し、成人を対象とした施策・推進事業も進行中です。

古代の文書作成はメソポタミアの楔形文字の誕生に始まり、発掘された最古の文書は紀元前3,300年頃の粘土板文書です。重要な文書は粘土板を焼き固めて保存性を高めてあります。

粘土板文化圏はメソポタミアを中心に広範囲に及び、古代オリエントの多くの言語にわたっています。紀元前7世紀のアッシリア王アッシュールバニパルの宮廷図書館は地下に埋もれましたが、この図書館の粘土板文書群の出土で古代メソポタミアの文献史学的研究が大きく前進しました。

紀元前3世紀のヘレニズム時代の図書館として、アレクサンドリア図書館が有名です。この図書館は付近を訪れる旅人の所持する本を没収して写本を作るほど資料収集に徹し、今日の図書館・公文書館・博物館を兼ねた学術の殿堂でした。

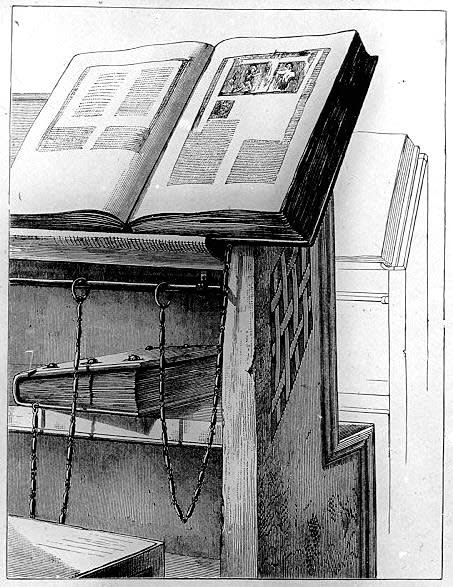

中世のヨーロッパでは修道院に併設された図書館が多く、手書きの写本は貴重であったため、本は鎖で本棚に繋がれていました。

図書館は学者や貴族しか利用できなかったり有料であった時代が長く続き、グーテンベルクの印刷術で本が大量に出版されるようになった後に民衆の間で組合図書館や都市図書館が開設されました。

史上初めて木版印刷が行われたのは中国です。中国では9世紀以降大量の印刷物が作成されましたが、唐の咸通9年4月15日(868年)と年紀が明記された「金剛般若波羅蜜経」が敦煌で発見されています。

我が国では764年(天平宝字8年)に藤原仲麻呂(恵美押勝)の乱を平定した称徳天皇が、鎮護国家を祈念して6年の歳月を掛け、770年(宝亀元年)に「無垢浄光大陀羅尼経」に基づく「陀羅尼」を100万巻印刷し、木製の百万塔に納めて10万基ずつ法隆寺など10大寺院に奉納しました。

百万巻とは俄かには信じがたい膨大な数ですが、2005年現在法隆寺に4万数千基の百万塔が残されていますから事実なのでしょう。虫食い防止のために黄檗で染められた紙に印刷された陀羅尼は、現在残っている世界最古の印刷物です。

活字印刷が最初に行われたのも中国で1041年~1048年頃の北宋の畢昇の膠泥(こうでい)活字によるものです。膠(にかわ)で固めた土に文字を彫って焼き固めた活字を、蠟を塗った鉄板に配置して下から熱を加えて蠟を溶かして固定し、表面に墨を塗って上から紙を当てて印刷しました。

高麗では13世紀頃の銅活字が見つかっていますが、現存している金属活字で印刷された最古の印刷物は、禑王3年(1377年)に清州の興徳寺で刊行された「白雲和尚抄録仏祖直指心体要節」です。末尾に「在淸州興德寺用金屬活字印製而成」と書かれています。

我が国の平安時代から室町時代にかけての印刷物は、長らく経典や仏教関係の著作に限られていましたが、17世紀の始めに京都嵯峨の角倉家が本阿弥光悦らの協力を得て、それまで印刷の対象にならなかった「伊勢物語」「徒然草」「方丈記」のほか謡曲を出版しました。

嵯峨本と呼ばれるこの印刷は、一文字、一活字ではなく、本阿弥光悦流の書体の崩し字のいくつかを纏めて一活字とし製版したものです。

源氏物語(1008年)は長大な作品で数多くの写本が残され、江戸時代半ばまでは写本で読み継がれてきました。源氏物語にも嵯峨本と云われるものがありますが、活字がやや小さく字間が狭いなど、嵯峨本より後の時代の作と考えられ「伝嵯峨本源氏物語」と呼ばれています。

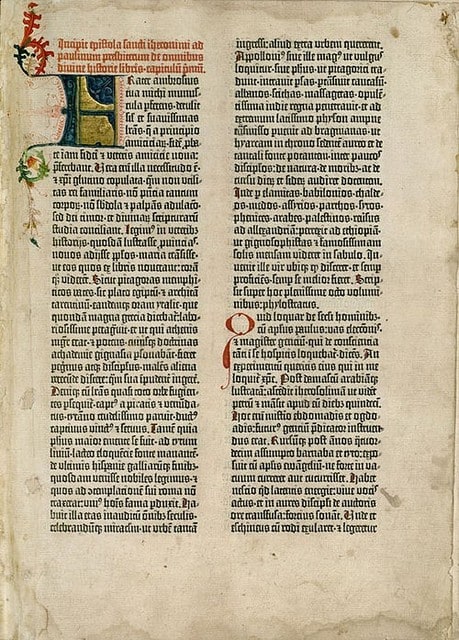

ヨーロッパでは1445年頃にヨハネス・グーテンベルクが活版印刷術を発明しましたが、アルファベットは26文字しかないのが利点です。欧州初の活版印刷書籍は聖書で、史上最も多く印刷されたのも聖書です。

中国や日本などの漢字文化圏では準備する活字の字数が膨大になるため、活版印刷は定着しませんでした。嵯峨本の伊勢物語では約2,100個の木活字が作られましたが、1度しか使わない木活字が16%にも及ぶなど効率が悪く、木版印刷に逆戻りしました。

1609年(慶長14年)に京都で本屋新七が中国の漢詩「古文真宝」を出版し、これを契機に本屋の文化が開花します。17世紀末には400軒ほどの本屋が出来て、その9割が京都にありました。

江戸時代中期になると出版の中心が京都から江戸へ移ります。須原屋茂兵衛は「江戸切絵図」と呼ばれる江戸の地図や、武家の名前や身分、家紋などが書かれた「武家年鑑」など公的な出版物を手掛け、蔦谷重三郎は洒落本・人情本・黄表紙などの娯楽本や浮世絵で喜多川歌麿や東洲斎写楽を世に送り出しました。江戸時代中期以降日本の木版印刷が盛んになったため、18世紀までの出版物の部数は中国や日本の木版印刷が欧米の活版印刷を上回っています。

我が国の図書館的施設としては、古くは律令制の中務省に属し儒教・仏教の経典、仏像なども管理した図書寮(ずしょりょう)、貴族で文人の石上宅嗣が平城京に置いた日本初の公開図書館芸亭(うんてい)、鎌倉時代に北条実時が設けた日本最古の武家文庫の金沢文庫、室町時代の関東での最高学府であった足利学校が有名です。青柳文庫は青柳文蔵が仙台藩に書籍9,936冊と文庫開設資金を献上し、1831年(天保2年)に公開の文庫が設けられて身分に関係なく閲覧や貸出がされました。

日本初の近代的図書館は幕府の遣欧使節団の一員であった市川清流の建白により、1872年(明治5年)明治政府が湯島聖堂内に設けた「書籍館」(しょじゃくかん)です。京都にも「京都集書院」が設けられました。

1897年(明治30年)に「帝国図書館官制」が公布され、上野に移されていた書籍館の後身の帝国図書館が1906年に新築されて、現在、国立国会図書館支部上野図書館になっています。

世界には数千万単位の図書を所蔵する大図書館があり、日本には2013年現在公共図書館が3,246館あって、4億2,383万冊を所蔵しています。日本最大の図書館は国立国会図書館です。

定年までの20年間専門外の書籍や雑誌を読む時間がまったくなかった私は、退官後に如何に自分が社会の事情に疎いかを思い知らされました。その後10年以上毎週数冊の本を図書館から借り出し、少しは社会の出来事を知るようになりました。

新聞は15年前にやめ、雑誌も購入していませんが、活字離れの認識はありません。昭和一桁生まれの私の情報源がインターネットなのですから、活字離れと云うのは単に文字情報を得る手段が、アナログ媒体からデジタルに代わっただけなのだと思います。

人生の楽しみとしてノベルやノンフィクションを読むのに従来の書籍を好む人が多いのは理解できますが、社会の最新情報の収集にはネット情報の即時性や、取得、保存、検索の容易さが間違いなくアナログ情報に勝ります。この頃の子供たちもゲームを卒業してスマホで情報を取得し、関心のある事柄については大人顔負けの知識を持っていると云われます。

IoT、ビッグデータ、AI、ロボット等の技術革新を原動力とする第4次産業革命のまっただ中にある現在、文字離れと云われようが云われまいが、今の子ども達が幼いころからIT時代の情報機器の扱いに習熟していることは、将来の社会の発展に向かって大変心強いことだと思います。