日本の神社の始まり 出雲大社 と 伊勢神宮

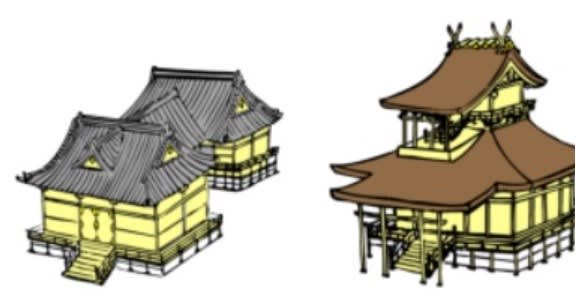

さて、ここまでの神話をベースに出雲大社を考えてみると

出雲の国譲りの条件「貴方の国になるような立派な神殿を作る。」

これが出雲大社の始まりです。古墳時代なります。

この時に、参考にした高天原の社は何でしょう。

まだ、伊勢神宮はありません。

伊勢神宮の歴史ですが

奈良(近畿)の天皇家に天照様は鎮座していただいていた。

第10代崇神すじん天皇の時代に、神殿が危なくなり

11代垂仁天皇の皇女倭姫命に、三種の神器(玉、鏡、剣)を渡して、新しい場所を求めて大和を出発

現在の伊勢に社を作り、天照大神様に鎮座していただく。

神話上では、2000年前の設定ですが、実際は

飛鳥時代、平城京(奈良)、長岡京、平安時代ではないでしょうか。

出雲大社の始まりが、国譲りで神代です。伊勢神宮よりはるかに前になります。

素戔嗚が、音読み当て字漢字の名前である事もうなづけます。

太陽神である天照大神の名前も九州の神様に新しい呼び名を付けたのではないでしょうか。

西の出雲と海から朝日が昇る伊勢神宮、何と出雲、奈良、伊勢が直線状にあります。

伊勢の地は、太陽神天照大神と当時の国づくり上、ベストの場所だったはずです。

ニニギの天孫降臨、神武東征の東征で、奈良の地へ天照大神も移動しますので

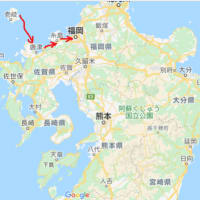

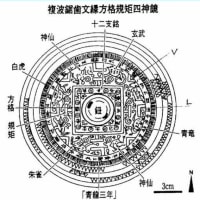

素戔嗚が参考にした高天原の立派な神殿は九州にあった事になります。

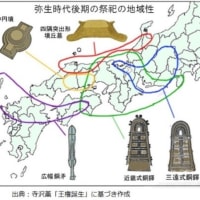

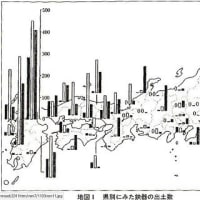

弥生時代後期の文化圏の地図です。

九州北部・四国西部 の銅矛文化圏

山陰地方の四隅突出型墳丘墓

山陽の双方中円墳

近畿・東海地方の 銅鐸文化圏

九州の銅矛文化圏と山陰の四隅突出型墳丘墓が一つになり

新しい建物にご先祖様を神様として祀る文化に変わっていったのでしょう。

但し、神様になれるのは、神代の時代に登場する神様と天皇家一族だけです。

さて、ここまでの神話をベースに出雲大社を考えてみると

出雲の国譲りの条件「貴方の国になるような立派な神殿を作る。」

これが出雲大社の始まりです。古墳時代なります。

この時に、参考にした高天原の社は何でしょう。

まだ、伊勢神宮はありません。

伊勢神宮の歴史ですが

奈良(近畿)の天皇家に天照様は鎮座していただいていた。

第10代崇神すじん天皇の時代に、神殿が危なくなり

11代垂仁天皇の皇女倭姫命に、三種の神器(玉、鏡、剣)を渡して、新しい場所を求めて大和を出発

現在の伊勢に社を作り、天照大神様に鎮座していただく。

神話上では、2000年前の設定ですが、実際は

飛鳥時代、平城京(奈良)、長岡京、平安時代ではないでしょうか。

出雲大社の始まりが、国譲りで神代です。伊勢神宮よりはるかに前になります。

素戔嗚が、音読み当て字漢字の名前である事もうなづけます。

太陽神である天照大神の名前も九州の神様に新しい呼び名を付けたのではないでしょうか。

西の出雲と海から朝日が昇る伊勢神宮、何と出雲、奈良、伊勢が直線状にあります。

伊勢の地は、太陽神天照大神と当時の国づくり上、ベストの場所だったはずです。

ニニギの天孫降臨、神武東征の東征で、奈良の地へ天照大神も移動しますので

素戔嗚が参考にした高天原の立派な神殿は九州にあった事になります。

弥生時代後期の文化圏の地図です。

九州北部・四国西部 の銅矛文化圏

山陰地方の四隅突出型墳丘墓

山陽の双方中円墳

近畿・東海地方の 銅鐸文化圏

九州の銅矛文化圏と山陰の四隅突出型墳丘墓が一つになり

新しい建物にご先祖様を神様として祀る文化に変わっていったのでしょう。

但し、神様になれるのは、神代の時代に登場する神様と天皇家一族だけです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます