ちょっと面白いサイトを発見しました。

「~原」を「ばる」「はる」と読む地名

その方法も素晴らしい。

(1)日本語変換ソフトのATOK15の辞書から「固有地名」の品詞を持つ単語を辞書ユーティリティーを使って抜き出す。

(2)(1)の単語(約6万語)の中から、表記として「~原」、読みとして「~ばる・はる」を持つ単語を抜き出す。

(3)(2)で抜き出された地名が、どこの都道府県に属するかを、インターネットの検索エンジンで、表記と読みをANDで検索して調べる。

(4)(3)の結果、場所がわかった地名の正確な場所をインターネットの地図検索サービスで調べる。

その結果

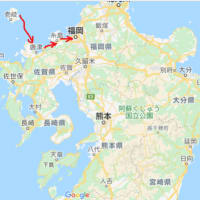

全国で99箇所あり、そのうち何と97箇所が九州・沖縄であった。

最後の文字が原 に絞り込めば、九州のみです。

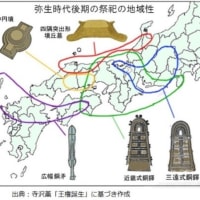

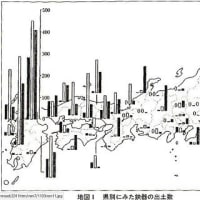

九州の分布地図をみると、弥生時代の遺跡、鉄器の分布に一致するのです。

糸島・博多、甘木、宇田、日向などです。

しかし、思いついた地名で 関ケ原(せきがはら)があった。

全て「ばる」と発音しますので、漢字が使えるようになった6世紀以後に自らの地名を付けたのでしょう。

氏姓制度で各地が一斉に名前を付ける時期があったと思いますが

しかし、何故?

・九州の遺跡のある地域に集中するのか?

・原(はら)を「ばる」と発音するのか?

・九州以外では、何故使われなかったのか?

日本神話に登場する 〇〇原の国と云えば、天上界で天照など神様が生活する「高天原」

こちらは、平安時代ですので 大和言葉で 「はら」と発音します。

原 の文字でイメージするのは 原っぱで、草原ですが、他に何か深い意味がありそうです。

原の漢字の成り立ちを調べてみると

「岩の穴から湧き出す泉」 源(みなもと)です。

高天原 も 高い所にある天上界の源

では、九州の〇〇原の地名が出来た時代は、「古事記」「日本書紀」で天照を主神とする

神道体制より、以前であるか?以後であるのか?

多分、九州の地名が先です。

次に大和朝廷は神道制度を作り始めた。

近畿、中国地方などで 原 と云う漢字を使う地名を禁止した。

九州で既にあった〇〇原の地名は 「ばる」に変更させた。

原という漢字は、早くから倭国に伝わった漢字のひとつ

みなもと と云う重い意味を含んでいる。

他にも 天、和、命など同じではないでしょうか。

大和朝廷のみが使える漢字にした。

ひょっとしたら 甘木市 も 天木市 を希望したかもしれませんね。

「~原」を「ばる」「はる」と読む地名

その方法も素晴らしい。

(1)日本語変換ソフトのATOK15の辞書から「固有地名」の品詞を持つ単語を辞書ユーティリティーを使って抜き出す。

(2)(1)の単語(約6万語)の中から、表記として「~原」、読みとして「~ばる・はる」を持つ単語を抜き出す。

(3)(2)で抜き出された地名が、どこの都道府県に属するかを、インターネットの検索エンジンで、表記と読みをANDで検索して調べる。

(4)(3)の結果、場所がわかった地名の正確な場所をインターネットの地図検索サービスで調べる。

その結果

全国で99箇所あり、そのうち何と97箇所が九州・沖縄であった。

最後の文字が原 に絞り込めば、九州のみです。

九州の分布地図をみると、弥生時代の遺跡、鉄器の分布に一致するのです。

糸島・博多、甘木、宇田、日向などです。

しかし、思いついた地名で 関ケ原(せきがはら)があった。

全て「ばる」と発音しますので、漢字が使えるようになった6世紀以後に自らの地名を付けたのでしょう。

氏姓制度で各地が一斉に名前を付ける時期があったと思いますが

しかし、何故?

・九州の遺跡のある地域に集中するのか?

・原(はら)を「ばる」と発音するのか?

・九州以外では、何故使われなかったのか?

日本神話に登場する 〇〇原の国と云えば、天上界で天照など神様が生活する「高天原」

こちらは、平安時代ですので 大和言葉で 「はら」と発音します。

原 の文字でイメージするのは 原っぱで、草原ですが、他に何か深い意味がありそうです。

原の漢字の成り立ちを調べてみると

「岩の穴から湧き出す泉」 源(みなもと)です。

高天原 も 高い所にある天上界の源

では、九州の〇〇原の地名が出来た時代は、「古事記」「日本書紀」で天照を主神とする

神道体制より、以前であるか?以後であるのか?

多分、九州の地名が先です。

次に大和朝廷は神道制度を作り始めた。

近畿、中国地方などで 原 と云う漢字を使う地名を禁止した。

九州で既にあった〇〇原の地名は 「ばる」に変更させた。

原という漢字は、早くから倭国に伝わった漢字のひとつ

みなもと と云う重い意味を含んでいる。

他にも 天、和、命など同じではないでしょうか。

大和朝廷のみが使える漢字にした。

ひょっとしたら 甘木市 も 天木市 を希望したかもしれませんね。

私は宮崎のアワキガハラで育ちました。

江田神社の氏子です。

宮崎にはニュウタバルや 原=バルという地名が多数あります。西都原=サイトバル 等

古事記に出てくる地名がそのまま残った不思議な所です。

宮崎神宮は地元民は「神武さん」と言います。