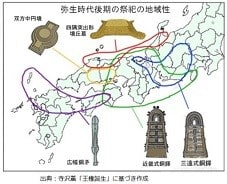

続いて弥生時代の信仰について、魏志倭人伝から考えてみます。

魏志倭人伝には

邪馬台国や卑弥呼など沢山の国名や名前が漢字で紹介されています。

しかし、この時代倭国には漢字は無いので

全ては大国が倭人の発音も元に当て字で漢字にしています。

ルールは、漢字一文字が、一つの発音です。

漢字のままだと、当時をイメージしにくいので

以後、カタカナで紹介します。

国と云う考え方も無かったので、国名は 〇〇地域 或いは 〇〇一族が良いでしょう。

私なりに魏志倭人伝を紹介すると

倭国は30の種族の地域に分かれて、争いが絶えなかった。

争いを止めるために

ヤマト地方の祈祷師 女性のヒミコに倭国の判断を委ねる事にした。

倭国では荒潮が無くなり平和になったが

ヤマトの南にあるクナ一族が反対して争いがあった。

クナには祈祷師 こちらは男性のヒミヒコがいた。

ヒミ は祈祷師 コ(子)が女性、ヒコ(彦)が男性でしょうか。

集落の建物は祈祷の館や道具があります。

航海の成功を祈る祈祷師もいたようです。

他にも祈祷師は沢山いたでしょう。

当時の信仰は 祈祷だったようです。

台風など天災、土砂崩れや地震なども恐怖だったでしょう。

自然界の様々な出来事を神様と考えて

祈祷を行えば、死産会の神様が願いを聞いてくれる。

干害で雨が降らないと、雨ごいの祈祷を行っていたでしょう。

祈祷師は 自然界の神様と交流が出来る人という事です。

ヒミコも神様ではなく、自然界の神々と交流できる人間です。

縄文時代の信仰は八百万の神様で自然崇拝です。

大きな大木や岩に願いを伝えたり

実りを与えてくれる森や川には感謝をしていたようです。

弥生時代には、農耕などで自然をうまく生活に取り入れます。

それでも、どうしようもない自然界の力があります。

人々は祈祷師の存在を信じて願い、その信仰を強めたのでしょう。

鏡など神秘的な道具が広く使われています。

現代の神社で働く女性 巫女(ミコ)はヒミコからの伝承ではないでしょうか。

しかし、そのお仕事は自然界の神様との交流ではなく

天照大神に仕える事の様です。

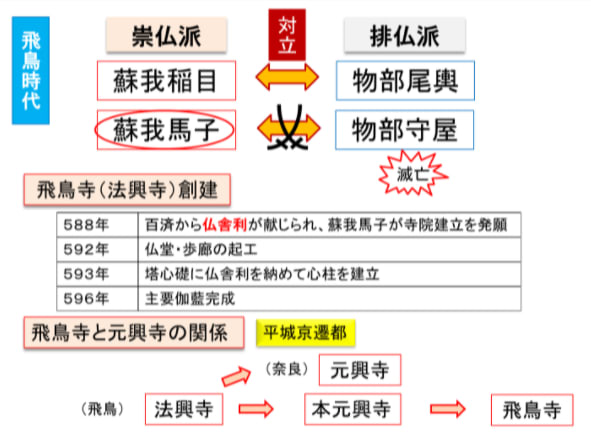

後の古墳時代、大陸仏教伝来の飛鳥時代

日本古来の神道を復活させた平安時代

時代と共に信仰が変化しました。

最後にここまでのまとめを投稿しておきます。

魏志倭人伝には

邪馬台国や卑弥呼など沢山の国名や名前が漢字で紹介されています。

しかし、この時代倭国には漢字は無いので

全ては大国が倭人の発音も元に当て字で漢字にしています。

ルールは、漢字一文字が、一つの発音です。

漢字のままだと、当時をイメージしにくいので

以後、カタカナで紹介します。

国と云う考え方も無かったので、国名は 〇〇地域 或いは 〇〇一族が良いでしょう。

私なりに魏志倭人伝を紹介すると

倭国は30の種族の地域に分かれて、争いが絶えなかった。

争いを止めるために

ヤマト地方の祈祷師 女性のヒミコに倭国の判断を委ねる事にした。

倭国では荒潮が無くなり平和になったが

ヤマトの南にあるクナ一族が反対して争いがあった。

クナには祈祷師 こちらは男性のヒミヒコがいた。

ヒミ は祈祷師 コ(子)が女性、ヒコ(彦)が男性でしょうか。

集落の建物は祈祷の館や道具があります。

航海の成功を祈る祈祷師もいたようです。

他にも祈祷師は沢山いたでしょう。

当時の信仰は 祈祷だったようです。

台風など天災、土砂崩れや地震なども恐怖だったでしょう。

自然界の様々な出来事を神様と考えて

祈祷を行えば、死産会の神様が願いを聞いてくれる。

干害で雨が降らないと、雨ごいの祈祷を行っていたでしょう。

祈祷師は 自然界の神様と交流が出来る人という事です。

ヒミコも神様ではなく、自然界の神々と交流できる人間です。

縄文時代の信仰は八百万の神様で自然崇拝です。

大きな大木や岩に願いを伝えたり

実りを与えてくれる森や川には感謝をしていたようです。

弥生時代には、農耕などで自然をうまく生活に取り入れます。

それでも、どうしようもない自然界の力があります。

人々は祈祷師の存在を信じて願い、その信仰を強めたのでしょう。

鏡など神秘的な道具が広く使われています。

現代の神社で働く女性 巫女(ミコ)はヒミコからの伝承ではないでしょうか。

しかし、そのお仕事は自然界の神様との交流ではなく

天照大神に仕える事の様です。

後の古墳時代、大陸仏教伝来の飛鳥時代

日本古来の神道を復活させた平安時代

時代と共に信仰が変化しました。

最後にここまでのまとめを投稿しておきます。