真念庵は37番岩本寺と38番金剛福寺の中間にあり、また38番金剛福寺から真念庵あたりまで戻り39番延命光寺に向かう中継場所にあります。 土佐出身と言われ、江戸時代の遍路中興の人、真念上人によって作られた庵です。(ちなみに真念上人のお墓は讃岐の州崎寺にあります)。 岩本寺から来ると2日目の宿泊地下ノ加江地区にあるのですが、宿が集中しているエリアの手前にあり、疲れた遍路がここで右手に寄り道することがないのでなかなかお参りする人が少ない番外札所です。 ここの素晴らしいことは、市野瀬のの方々がここの納経をされており、暖かなお接待をしていただきました。 そう、出した納経代を遥かに越えるお接待をして頂き、これが本当の四国なんだと思いました。 88箇所のお寺が納経代で潤っているなか、本当の信仰を伝える場所としてお薦めです。

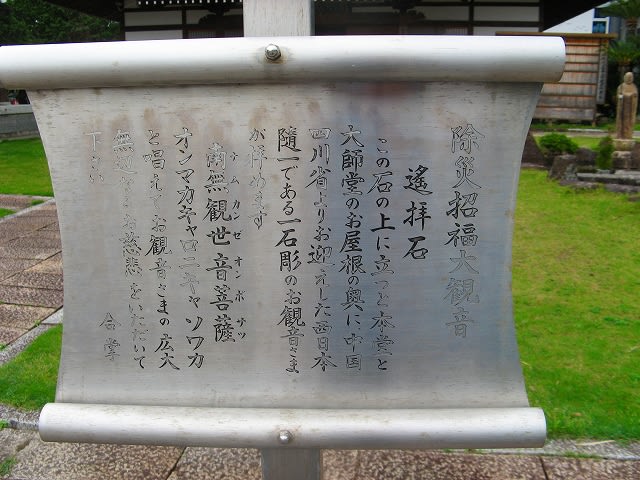

市野瀬のに入るとすぐ右手へ真念庵のサインがでます。 畑の中を抜けると直ぐに真念庵に到着。 真念庵の前には明治時代初期の庵主であった法印実道が四国を巡拝して浄財を集めて建立した八十八体の石仏が並んでいます。

真念庵でゆっくり腰を下ろして林の中の風の音を聞いていると心が穏やかになります。 再び来た道を戻っての個人宅で納経をお願いすると、暑いでしょう、まず麦茶を、それから葡萄をどうぞ、納経は判だけで墨書ではないですけど、2つあるですよと言われて折角なので二つお願いします。 お話を聞くと明治のおじいちゃんの時代には真念庵の後ろを囲むようにして善根宿が沢山あったそうです。終わったらお菓子などが入った袋を持たせてくれました。 感謝!!