新・簡単なツバメ紙飛行機を考案しました。

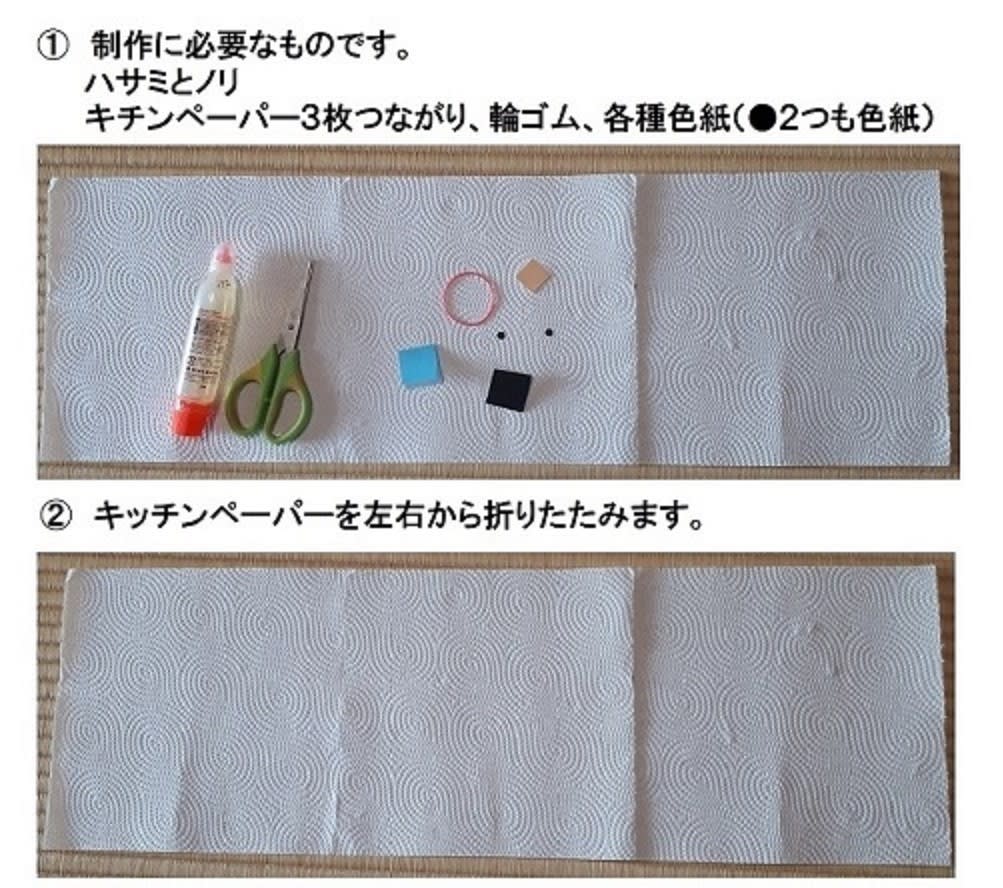

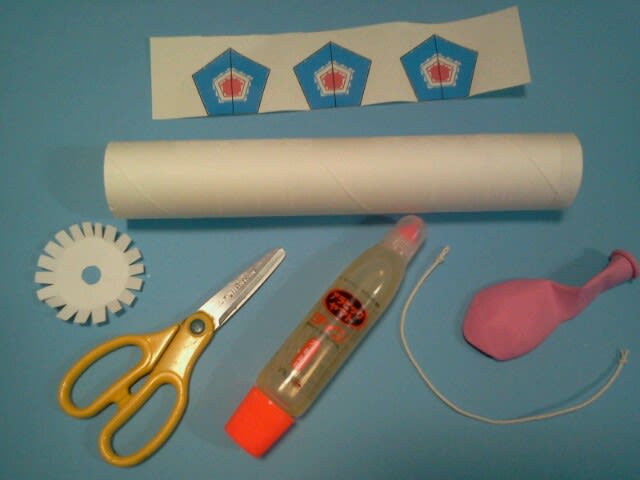

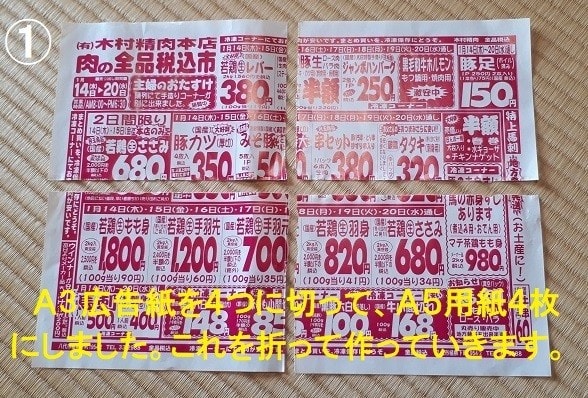

用紙は、厚めのチラシであればA4とA5(A4の半分)ぐらいがいいと思います。薄いチラシであればA5サイズがベストな大きさです。

外で飛ばすのであれば、厚めのチラシA4か特厚めのチラシA3(A4の2倍)がいいと思います。

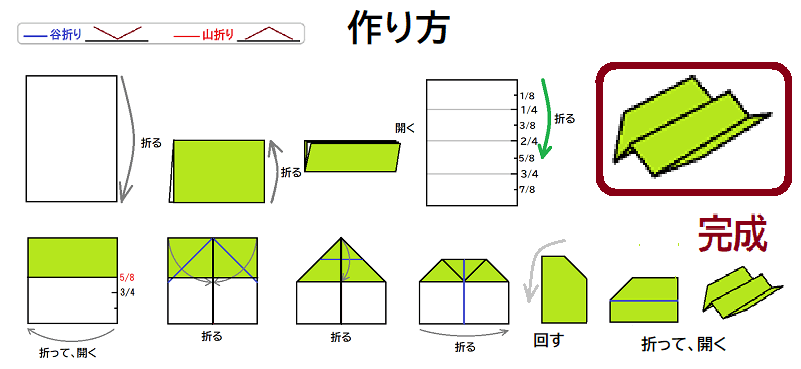

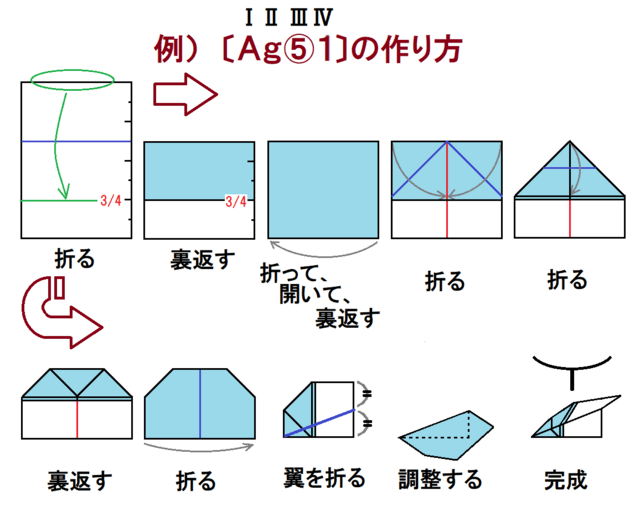

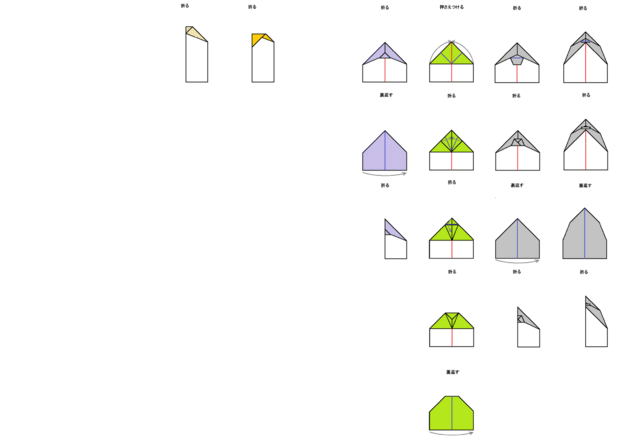

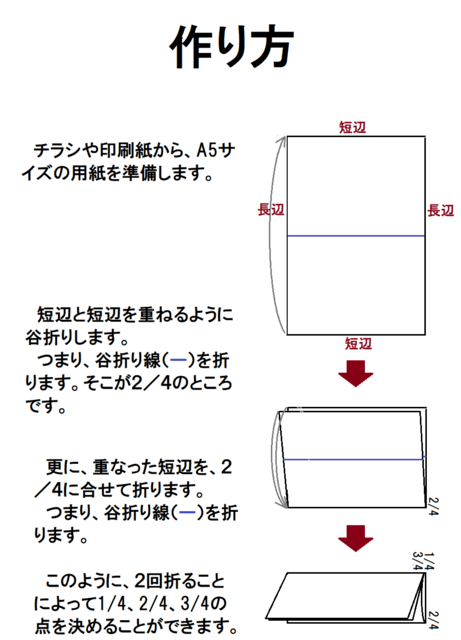

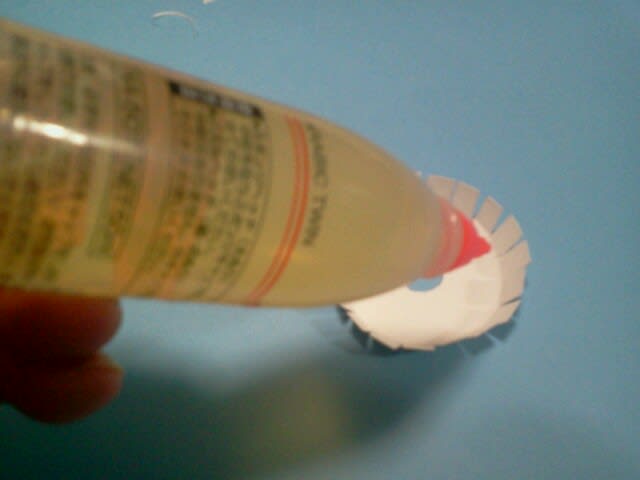

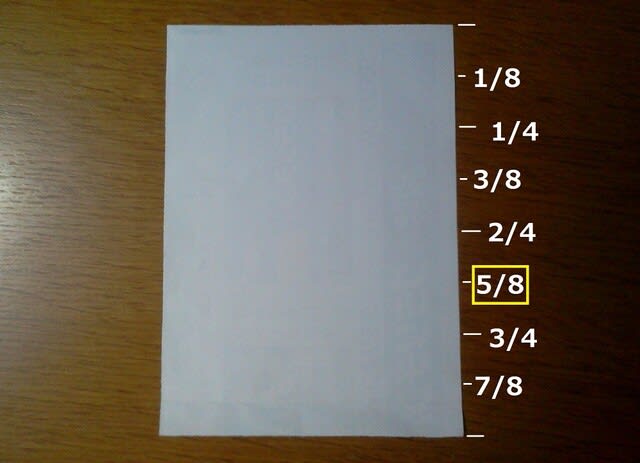

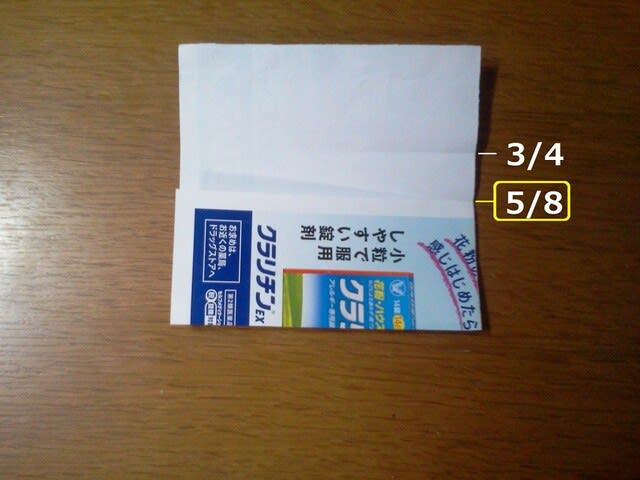

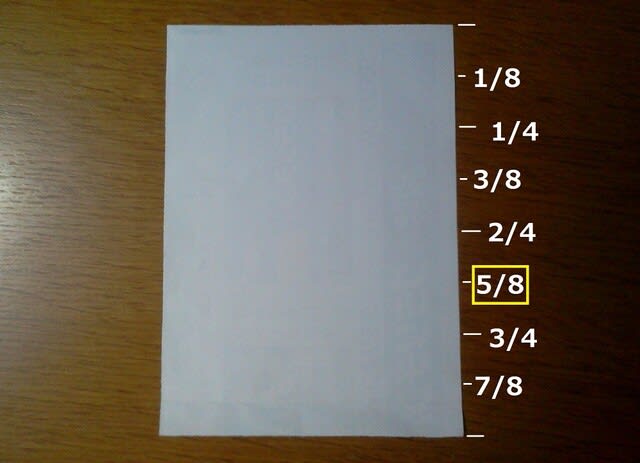

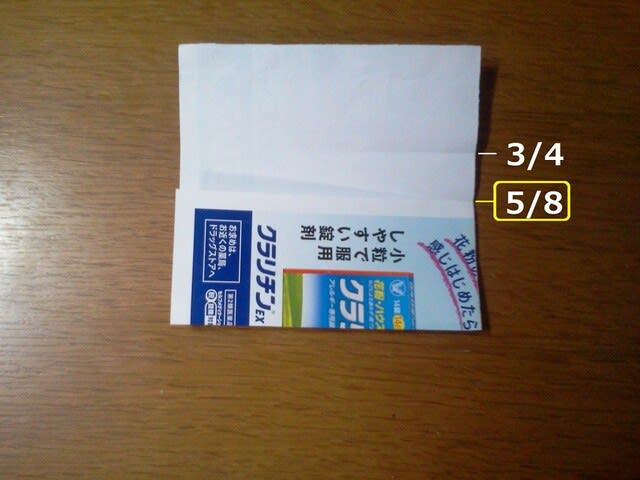

最初に、用紙の5/8のところまで折り曲げます。しかし、どこが5/8のところかわかりません。そこで、5/8のところを探すためにこれから折っていきます。

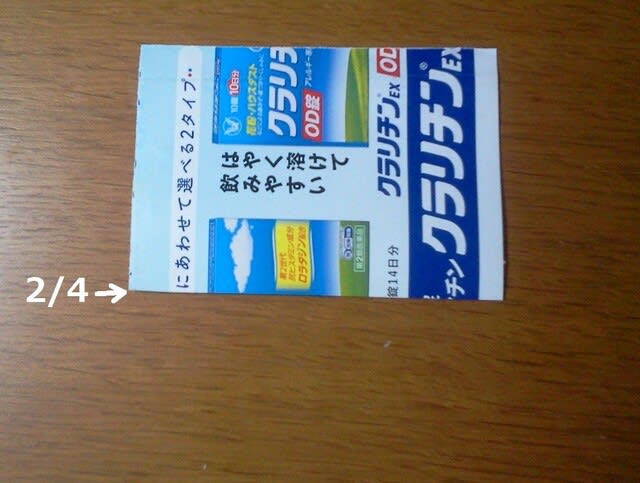

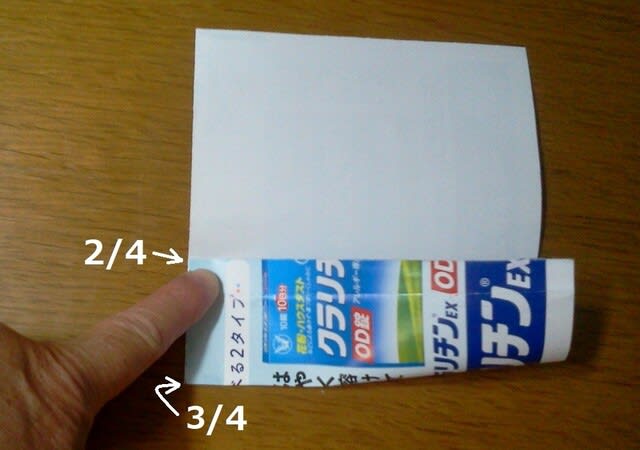

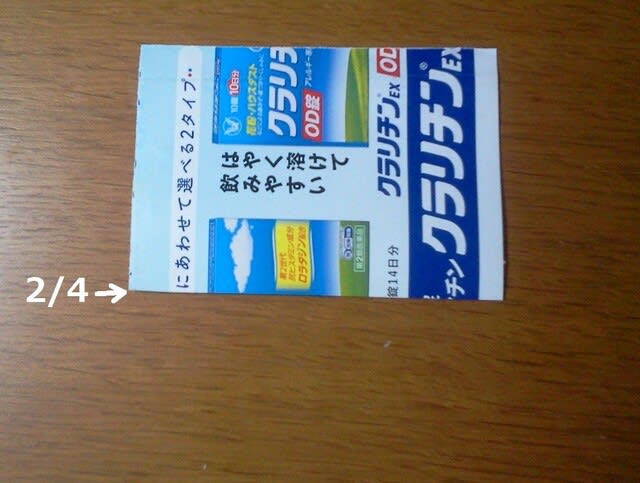

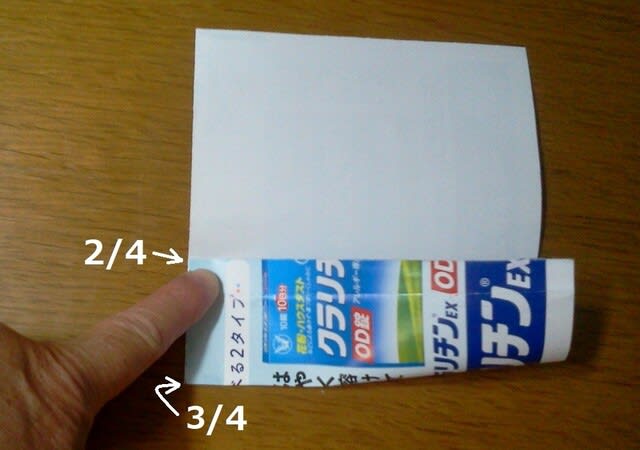

二つにおると、2/4のところがわかります。

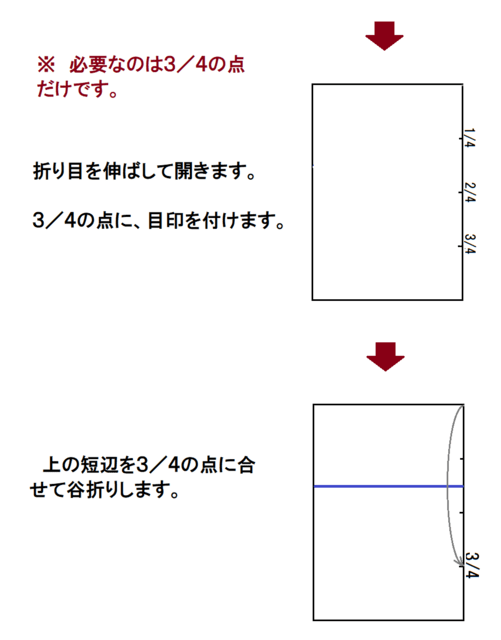

角をその2/4に合せて折ると、折り目は3/4のところです。

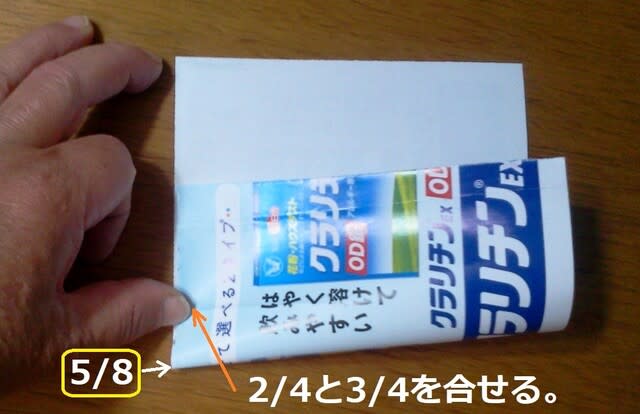

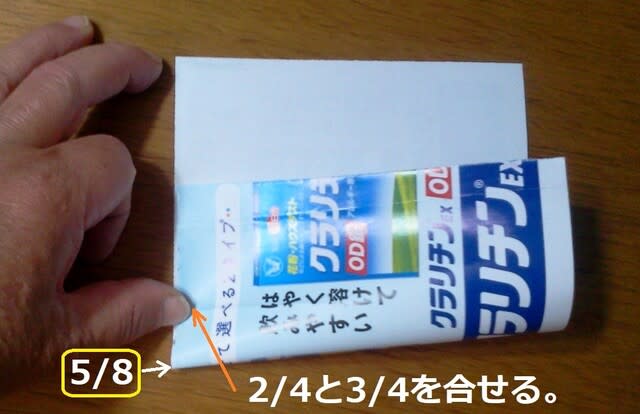

2/4と3/4を合せて折ると、折り目は5/8のところです。これで、5/8が見つかりました。

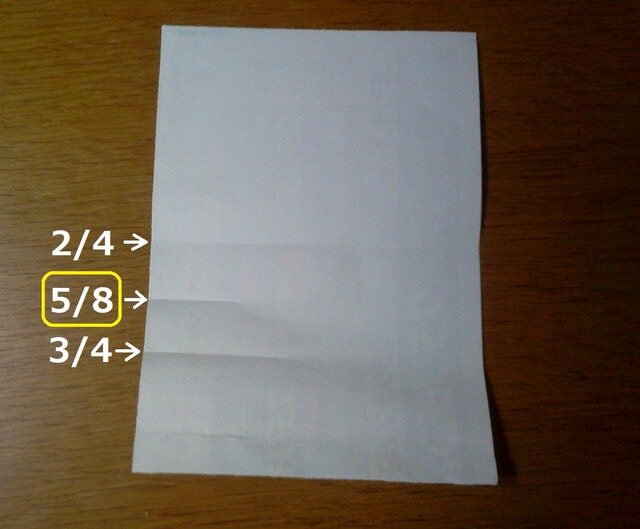

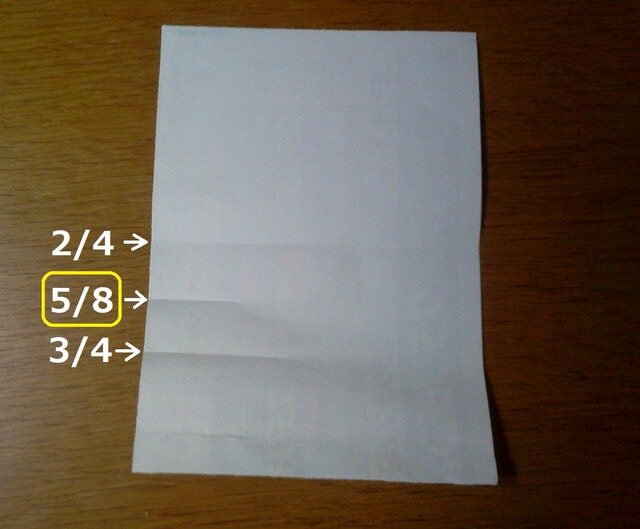

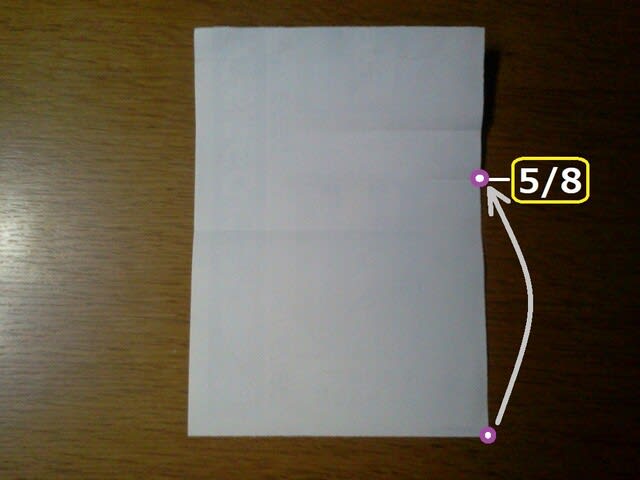

開くと、3つの折り目があります。真ん中が5/8のところです。

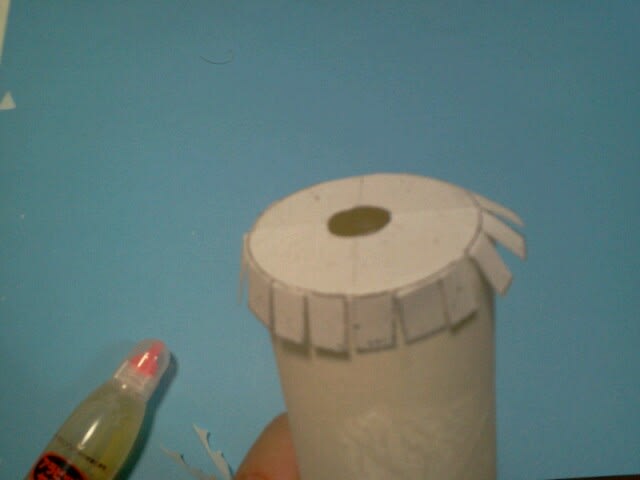

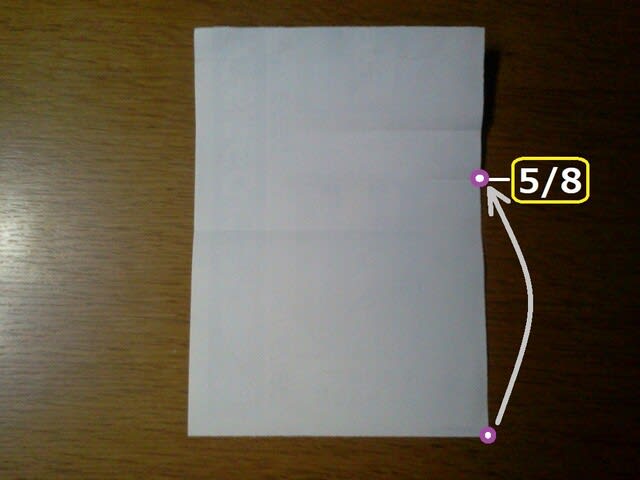

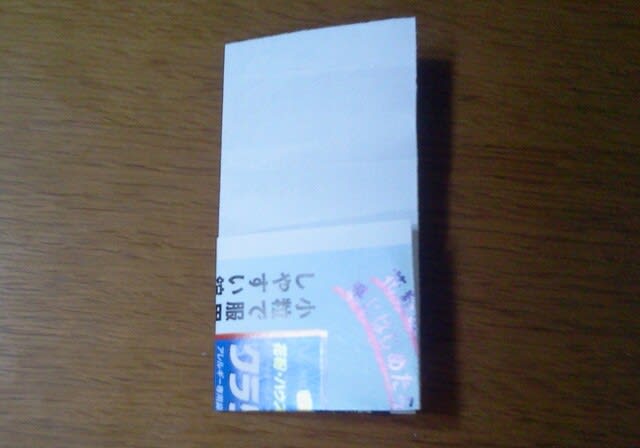

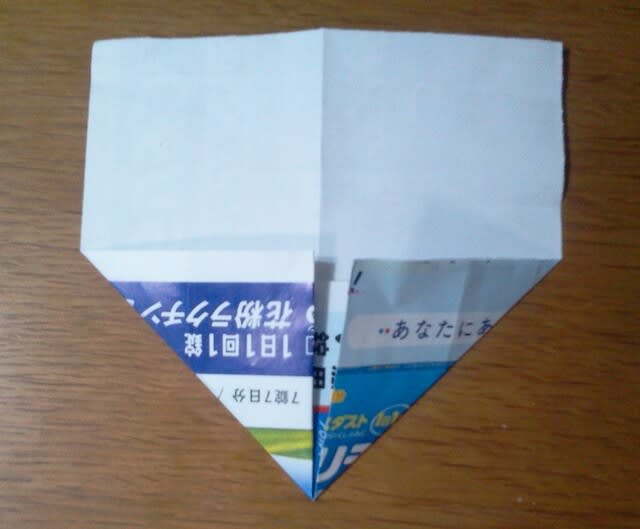

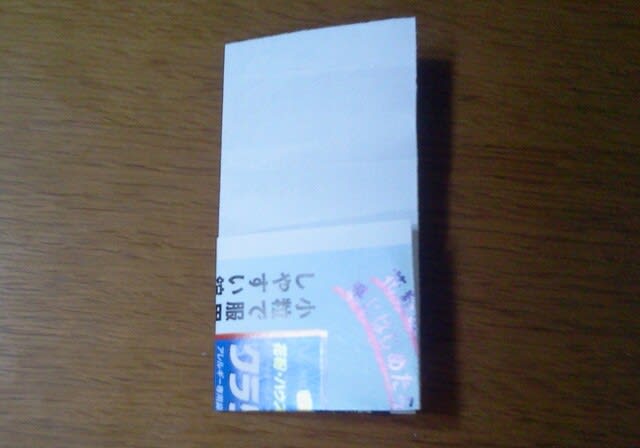

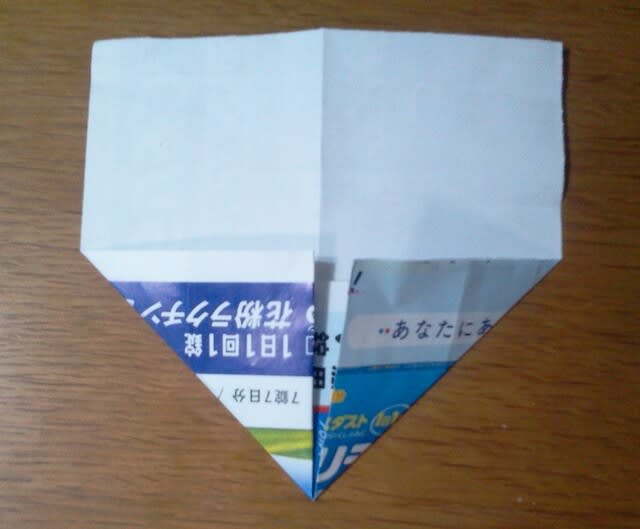

5/8のところまで折り曲げます。

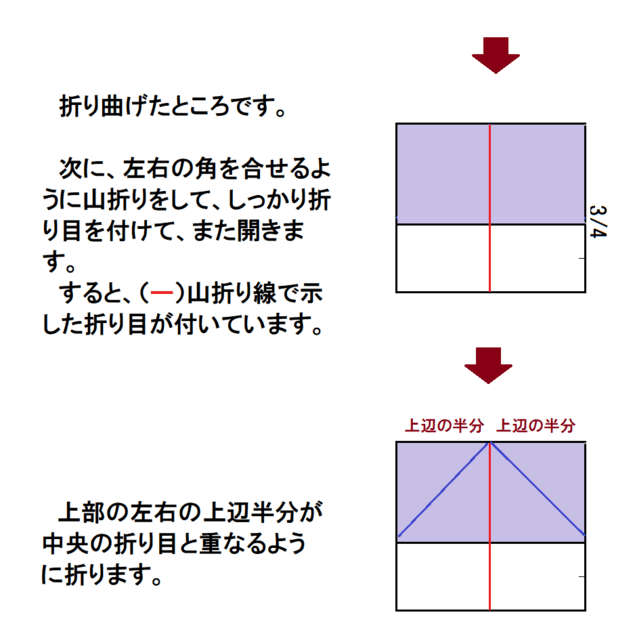

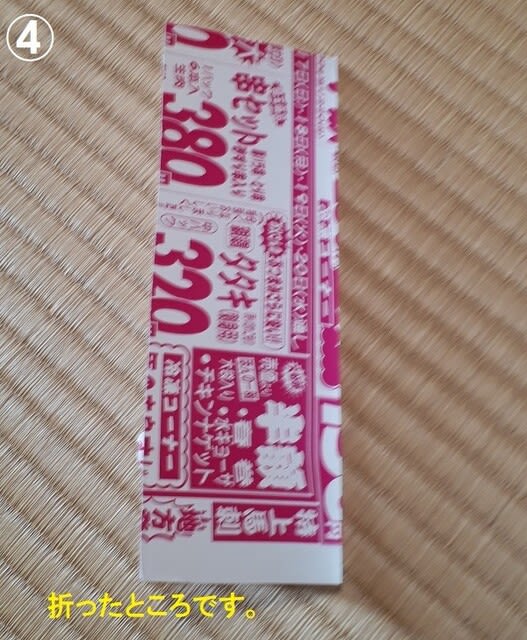

折り曲げたところです。

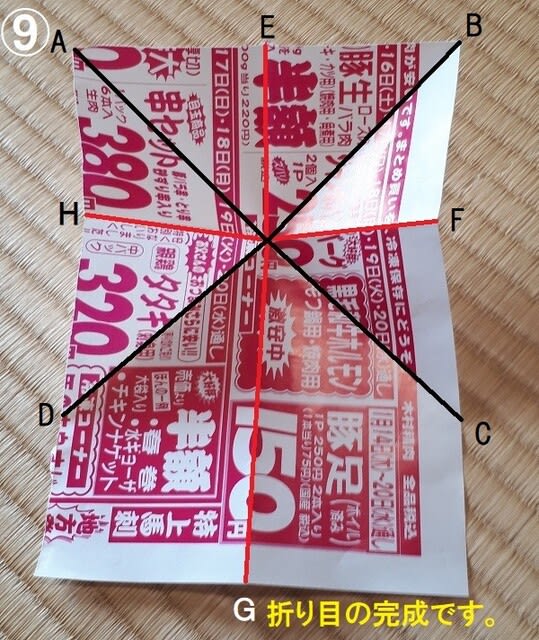

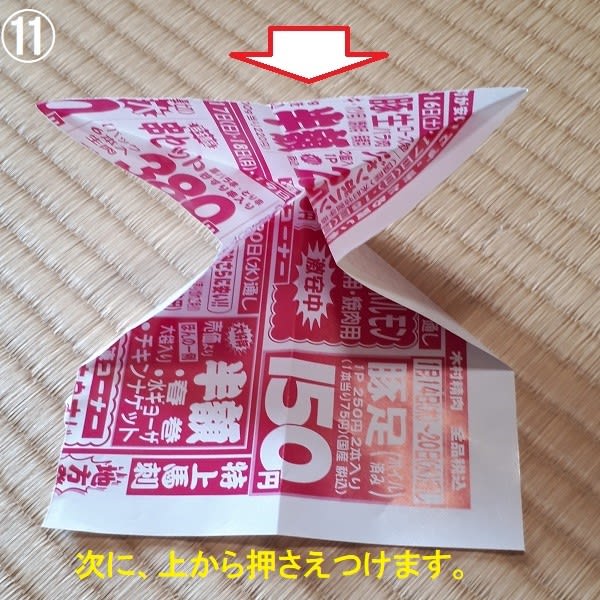

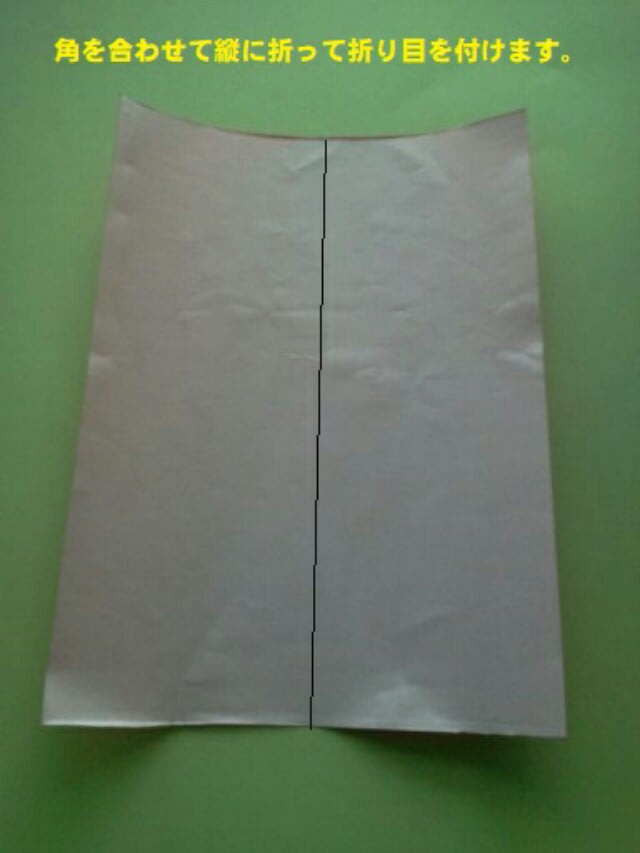

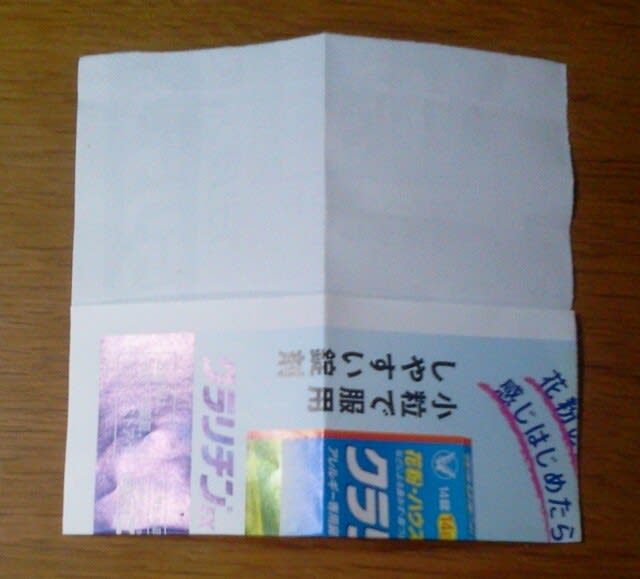

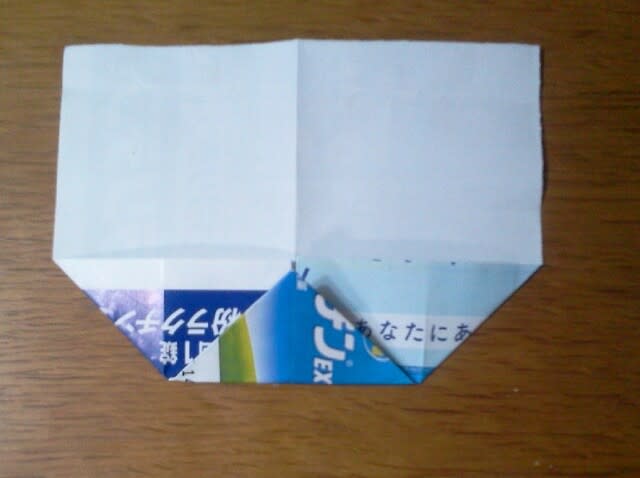

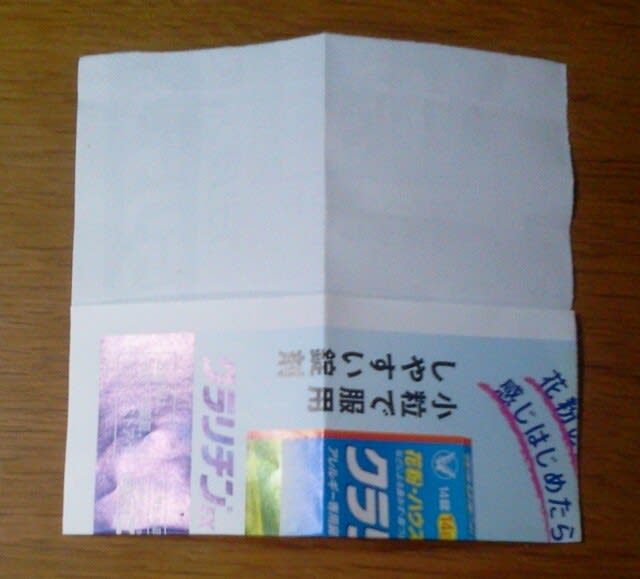

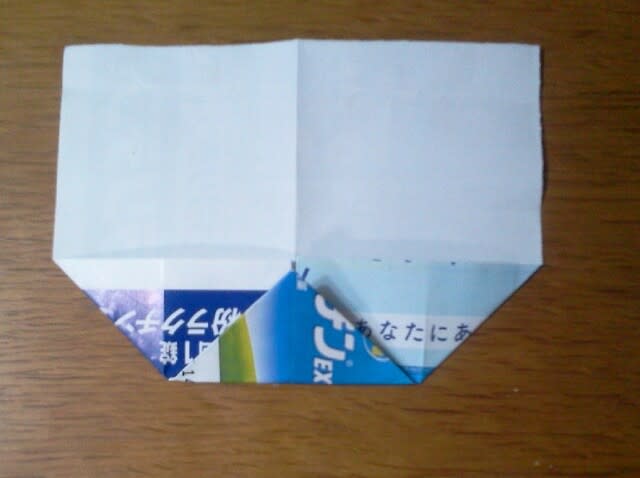

次は横方向に半分に折り曲げます。

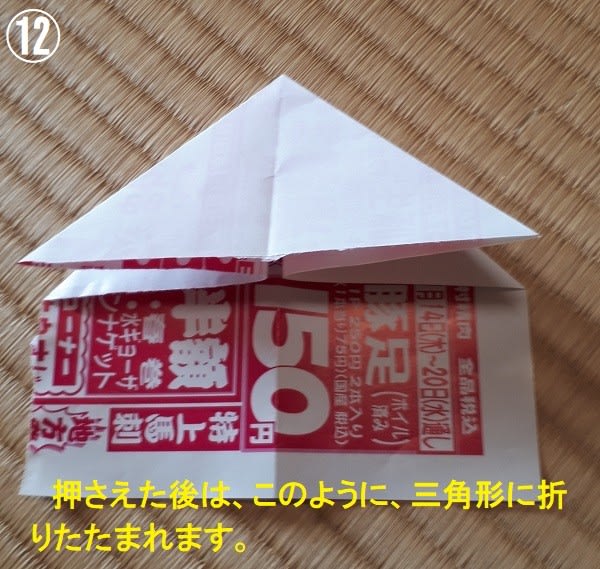

そして、開いたところです。中央に折り目があります。

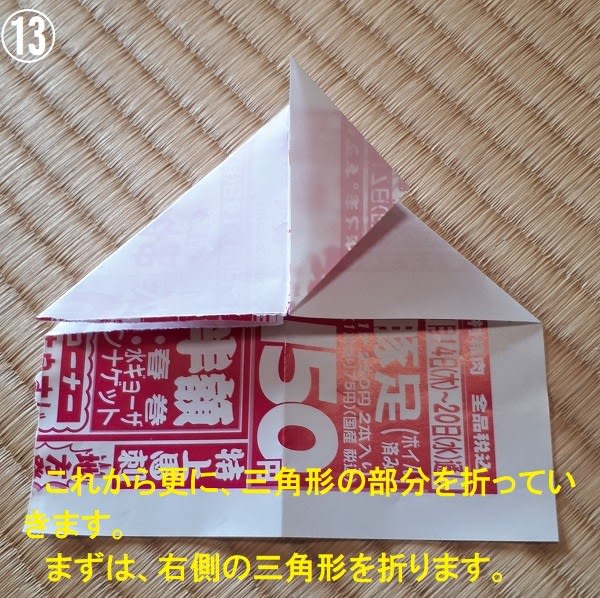

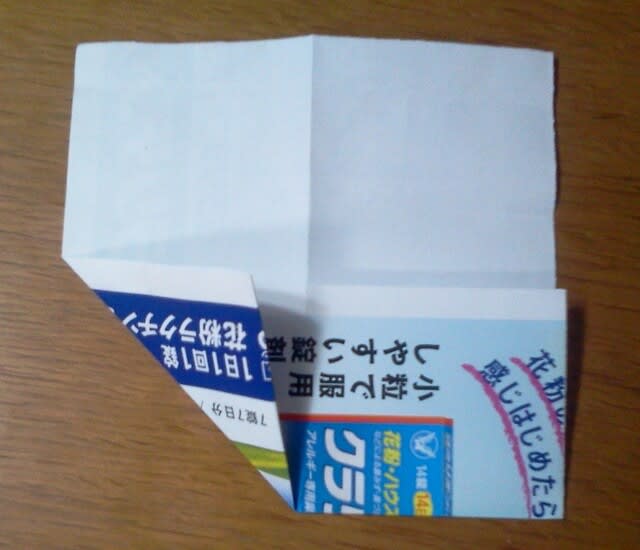

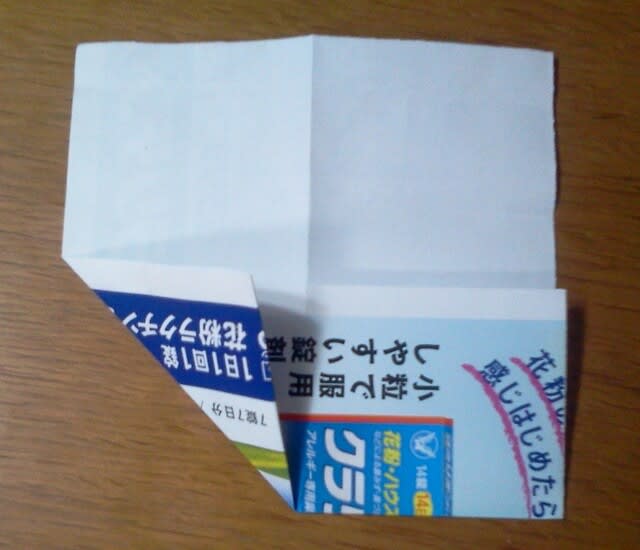

左右から折り曲げます。ここで正確に合せないと左右のバランスが悪くなってしまいます。飛んだ時、まっすぐ飛びません。

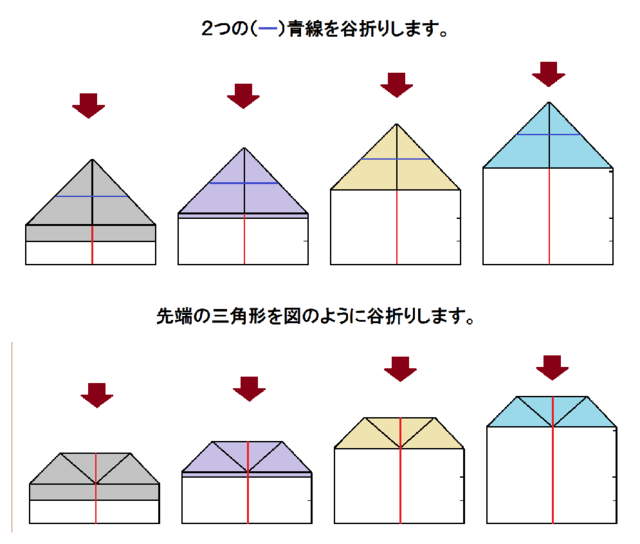

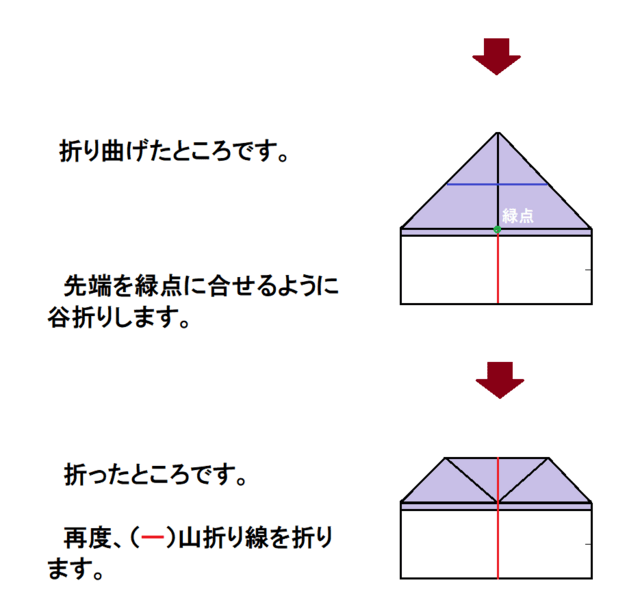

先端のとがったところを左右の角が集まったところまで折り曲げます。

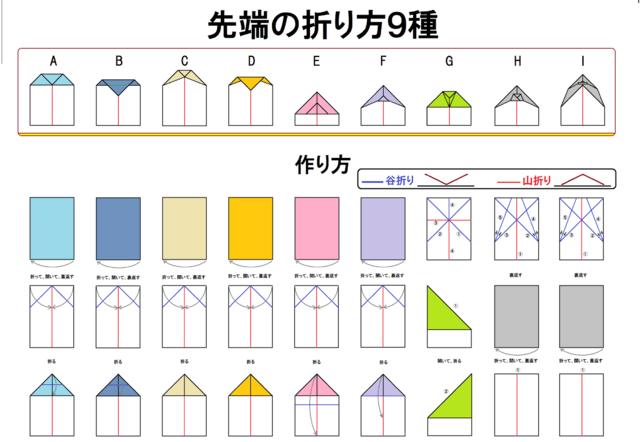

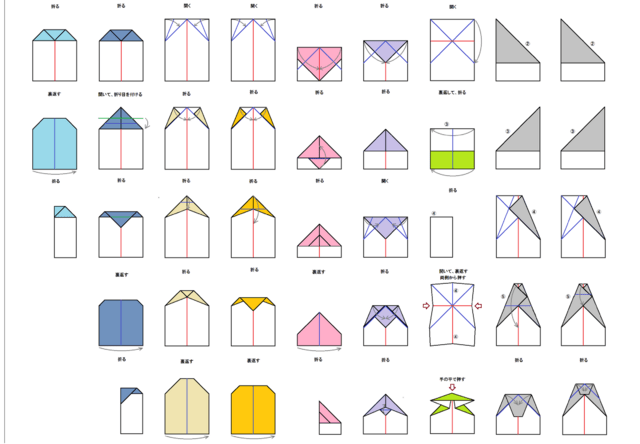

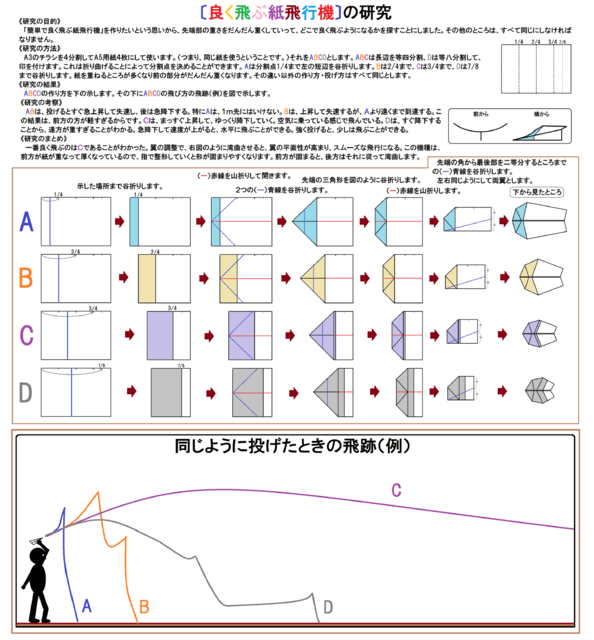

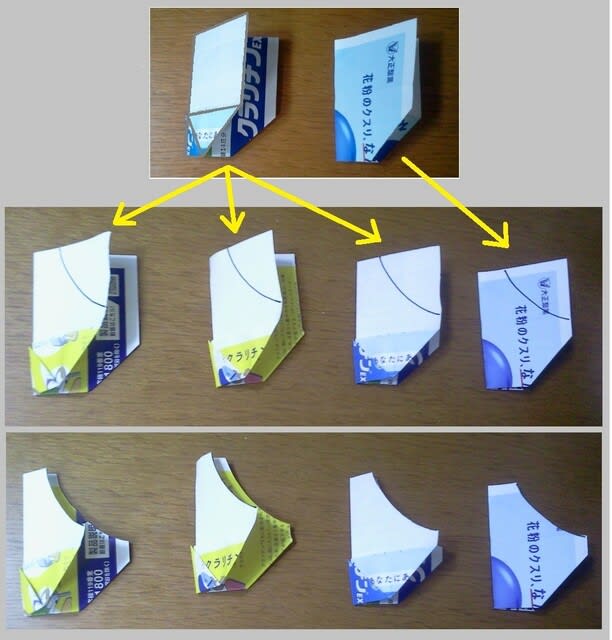

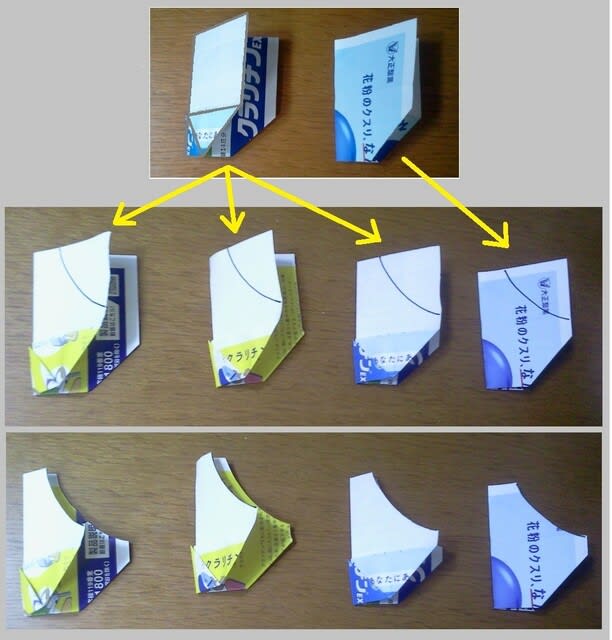

ここから、最初に示した4つのツバメ紙飛行機を作るために分岐します。まずは2つに分岐、

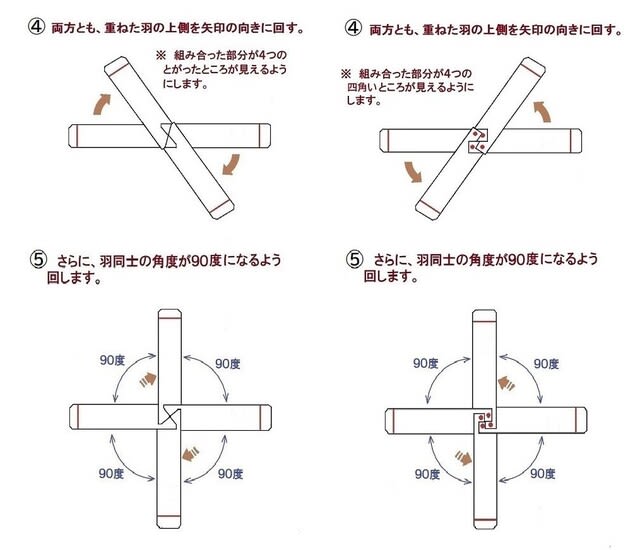

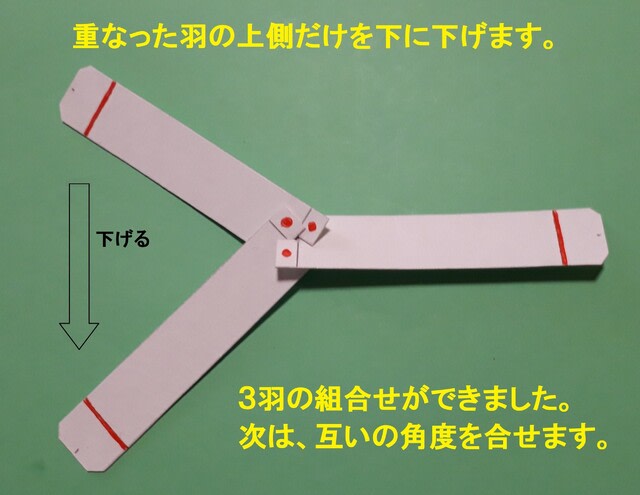

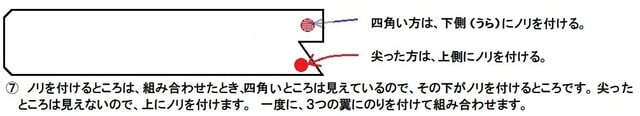

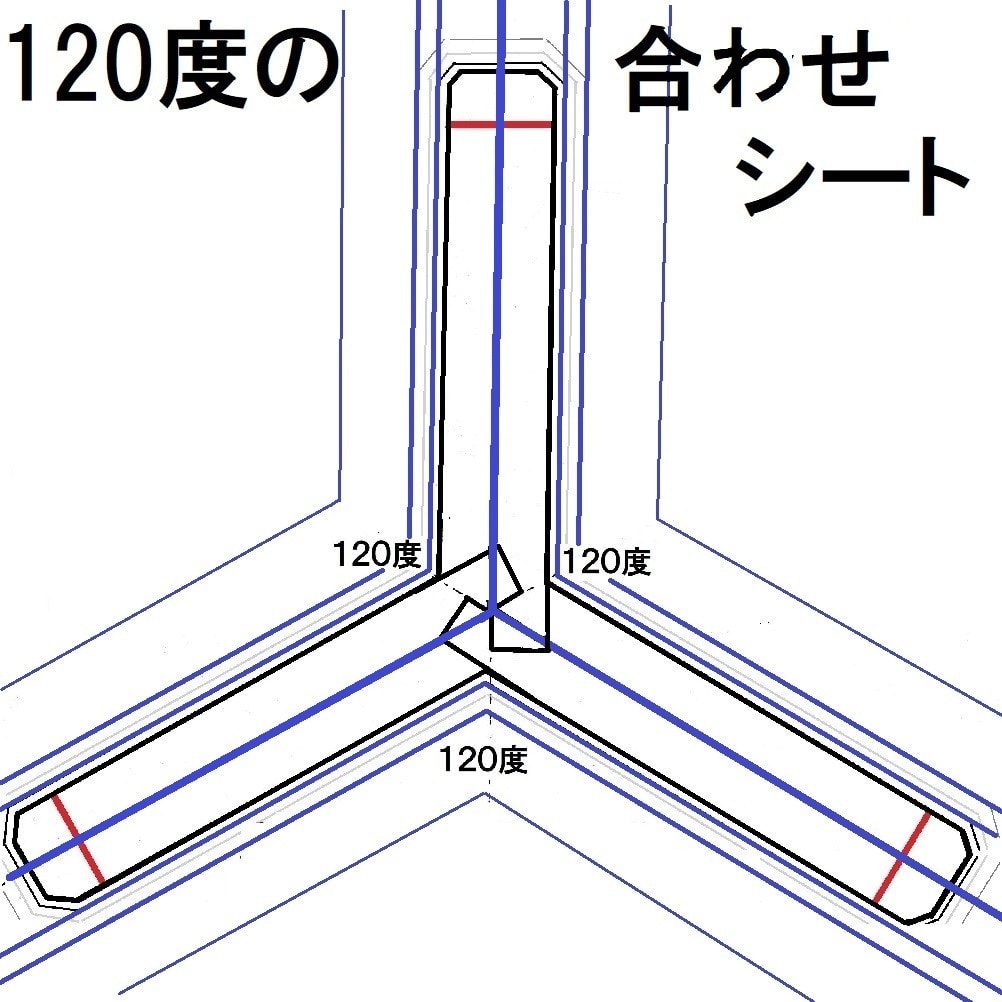

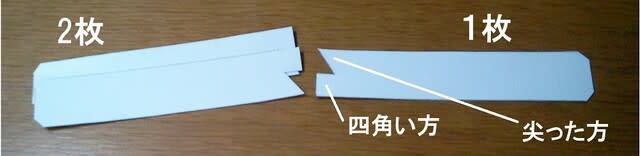

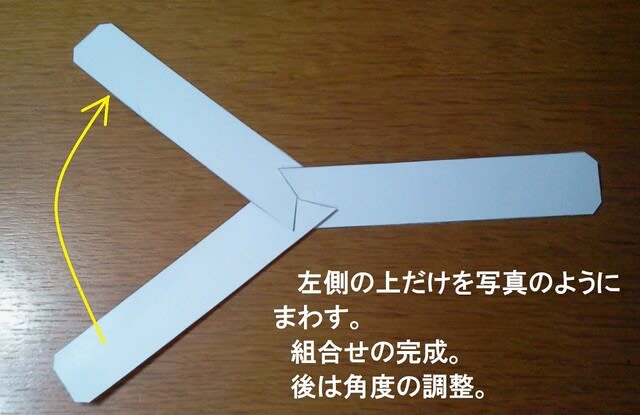

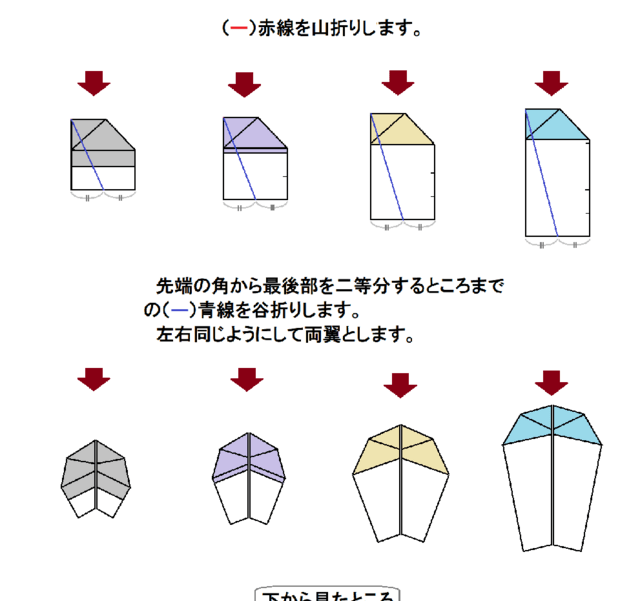

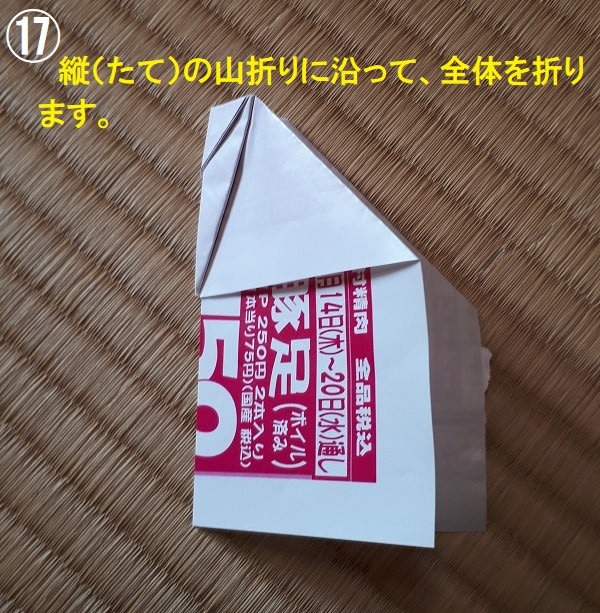

左右対称の状態を折って重ねますが、一方は折り目が見えるところを外側にして折ります。もう一方はその逆で折り目が内側となって外から折り目が見えないように折ります。前者からは3つを作ります。後者からは一つです。

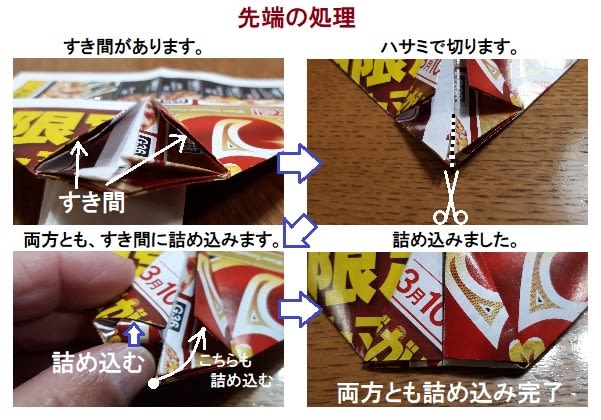

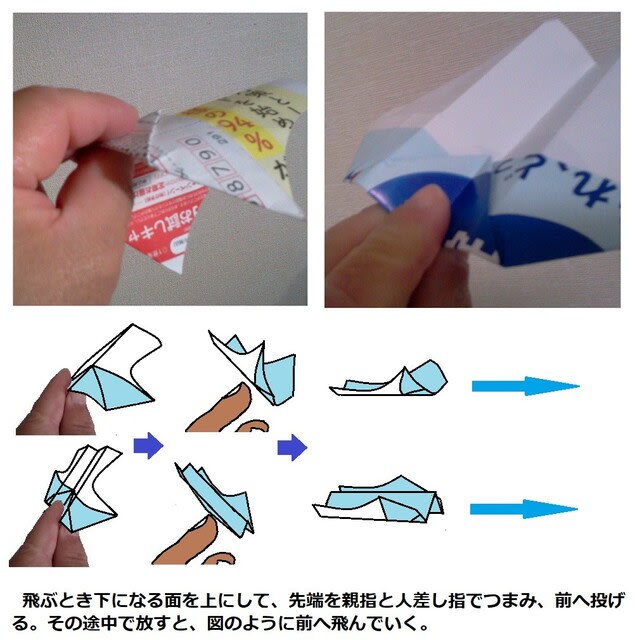

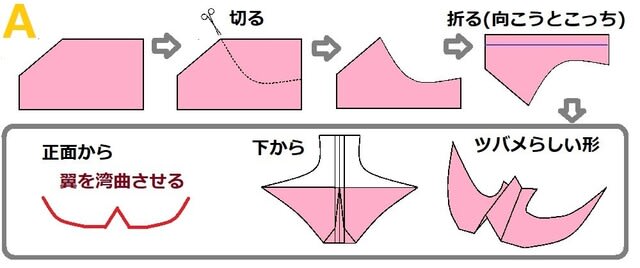

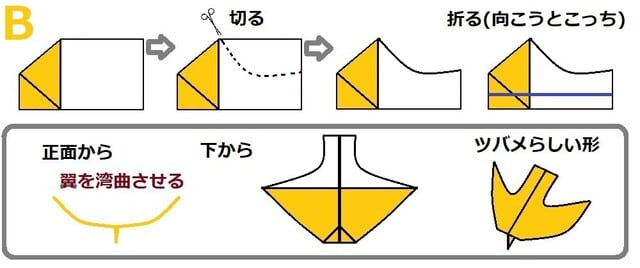

ツバメ紙飛行機の特徴は、後部をツバメの尾のように切る(ちぎる)ところです。まずは写真を参考に切ってください。勿論、手でちぎってもかまいません。

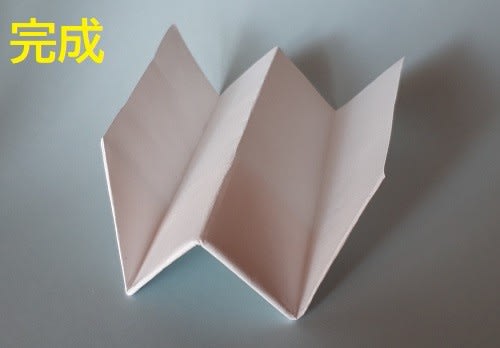

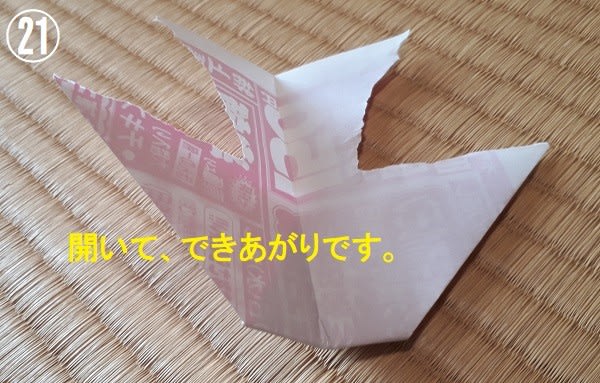

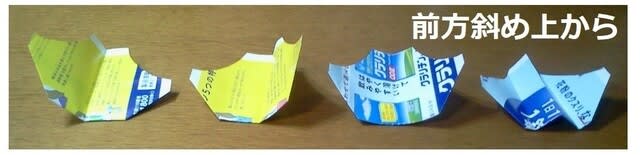

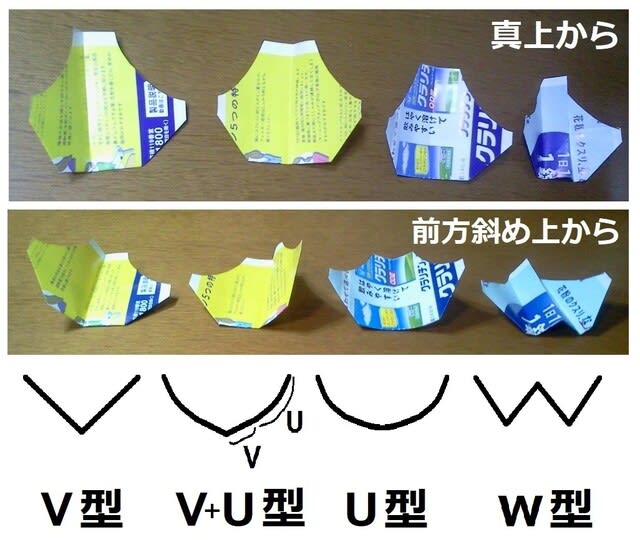

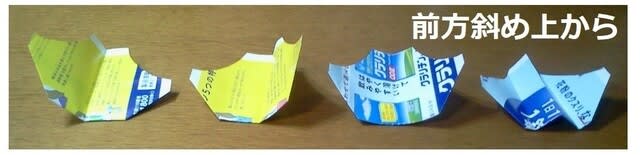

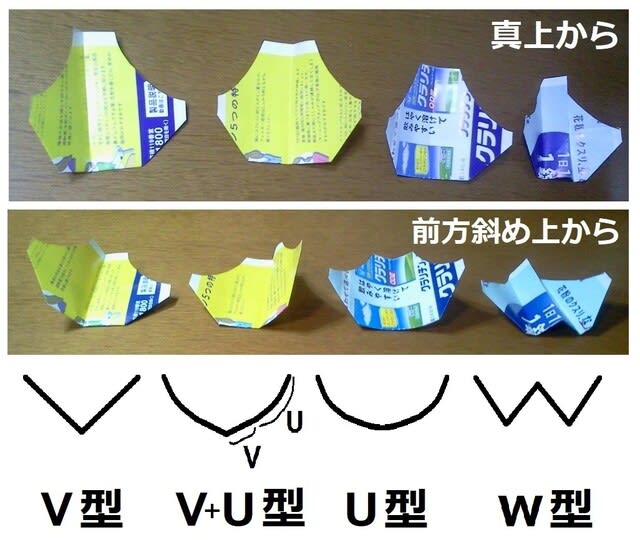

できたツバメ紙飛行機です。

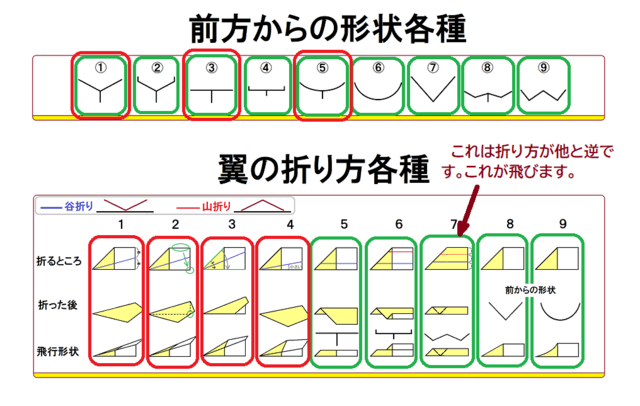

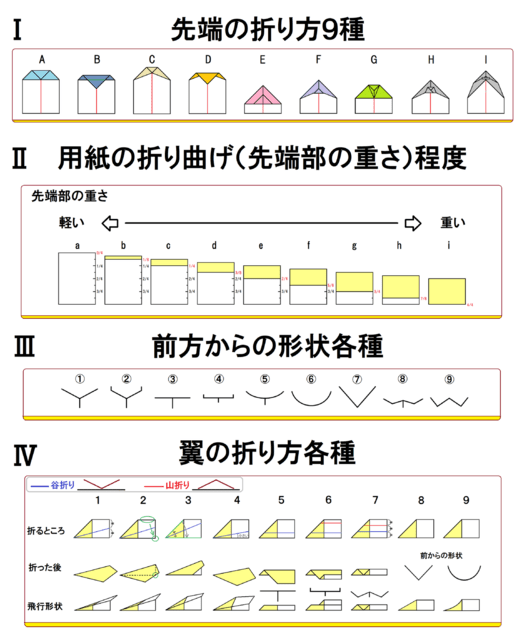

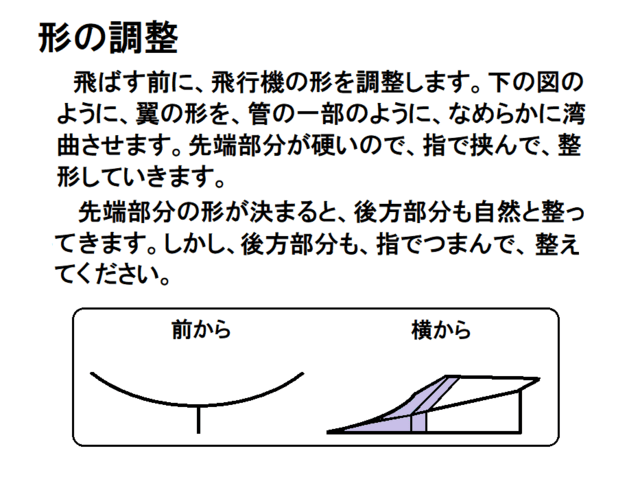

図を参考にして、形を調整してください。

ここからは飛ばして調整してください。

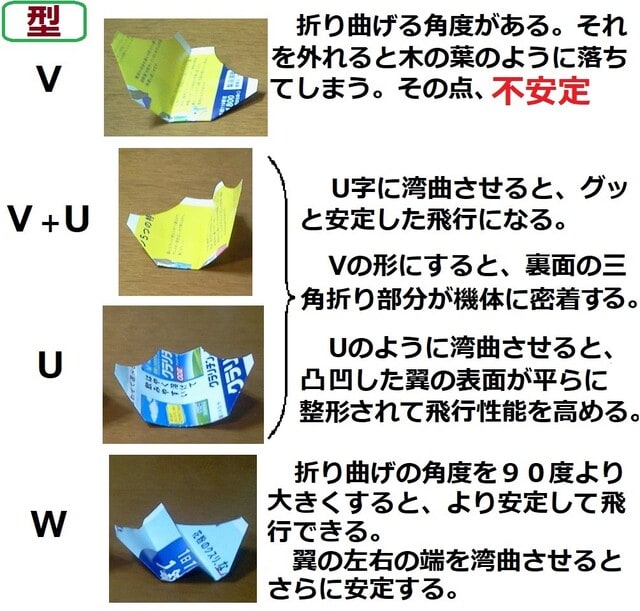

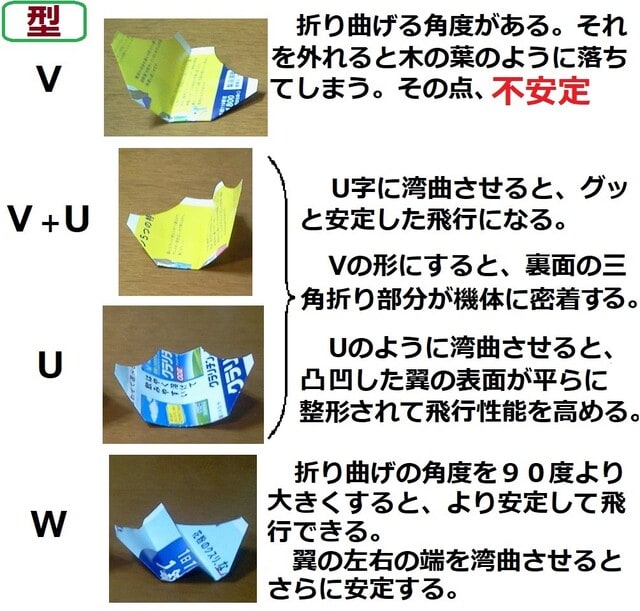

最初のV型はなかなか最初から飛ばすのは難しいです。折り曲げる角度や投げる速さを変えながら、良く飛ぶポイントを探してください。

最後のW型は折り曲げる角度を90度以上にしてください。

U型やV+U型のように、湾曲させたものは安定的に飛行します。なぜ、ちょっとでも湾曲していれば安定性が高まるのかわかりませんが、いいことを見つけたことは確かです。

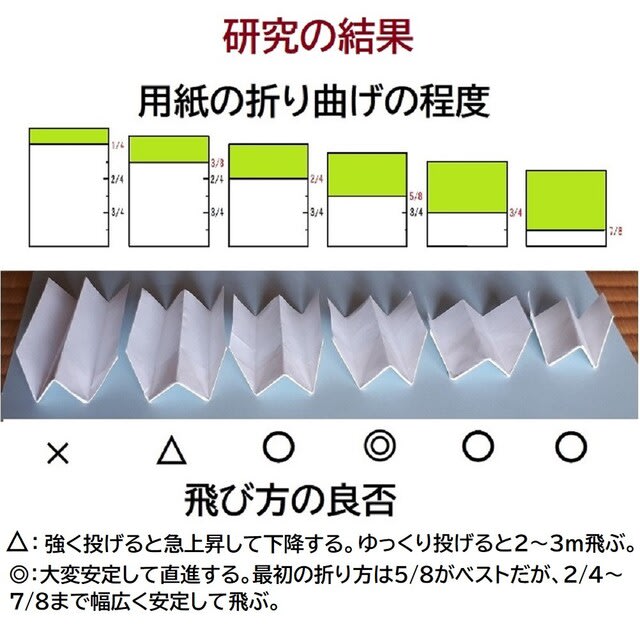

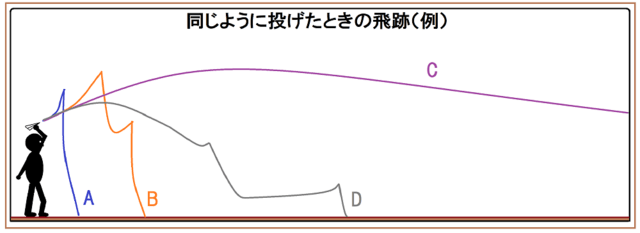

飛び方の特徴をまとめてみました。

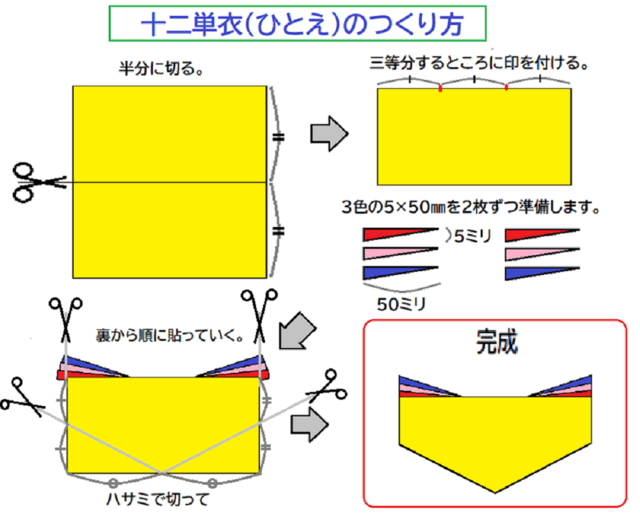

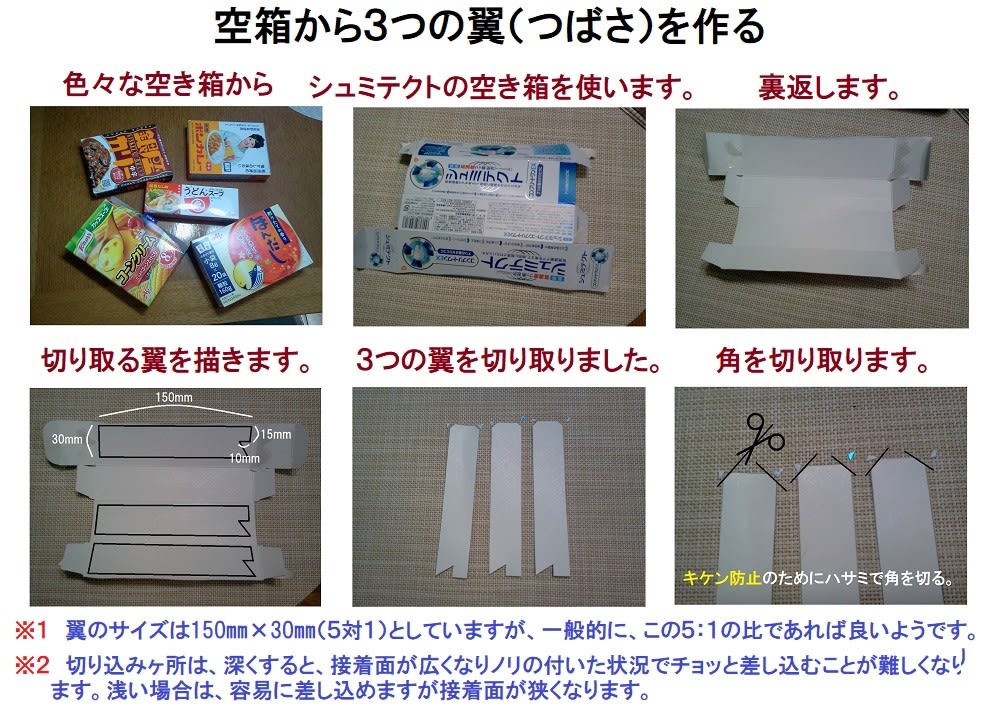

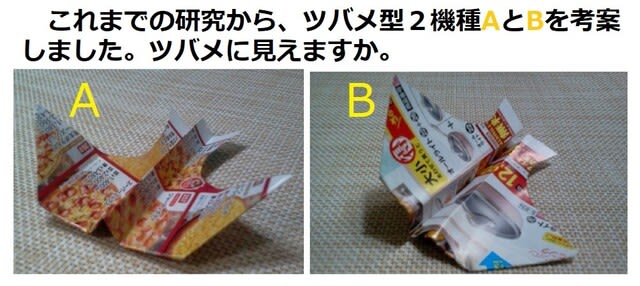

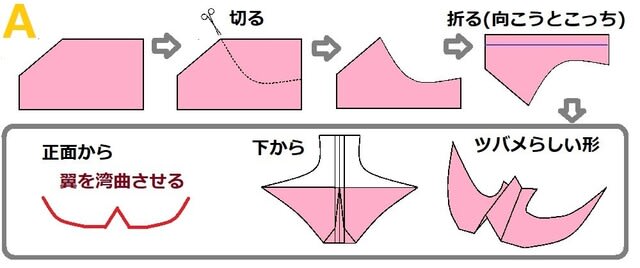

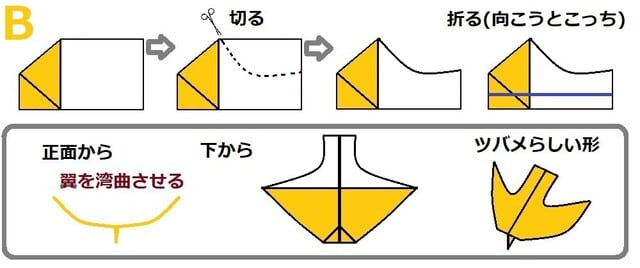

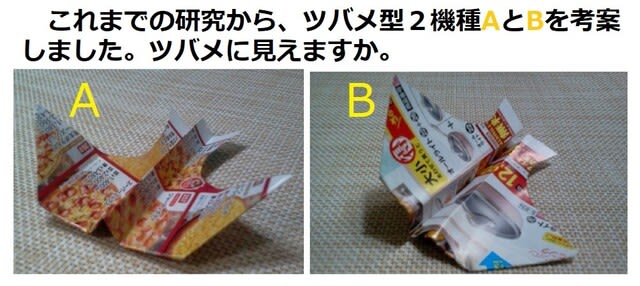

これまでのことから、よりツバメらしいツバメ紙飛行機を2機種考案してみました。

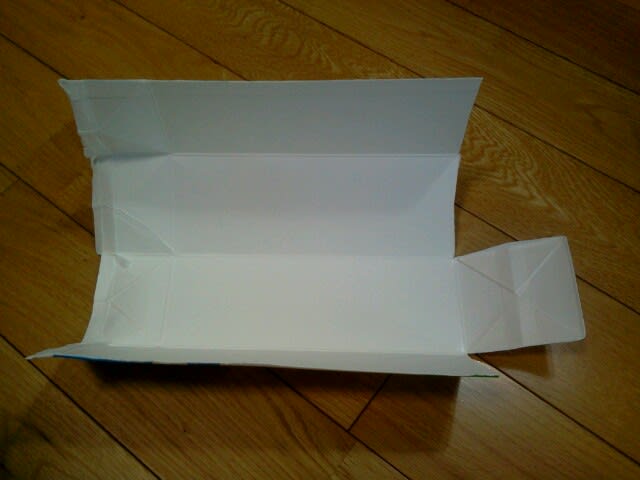

良く飛ぶものができましたので、作り方を示します。

上に投げ上げると、上空をツバメが飛んでいるように見えます。どちらも湾曲させてありますので、横ぶれしながらスーと飛んでいきます。

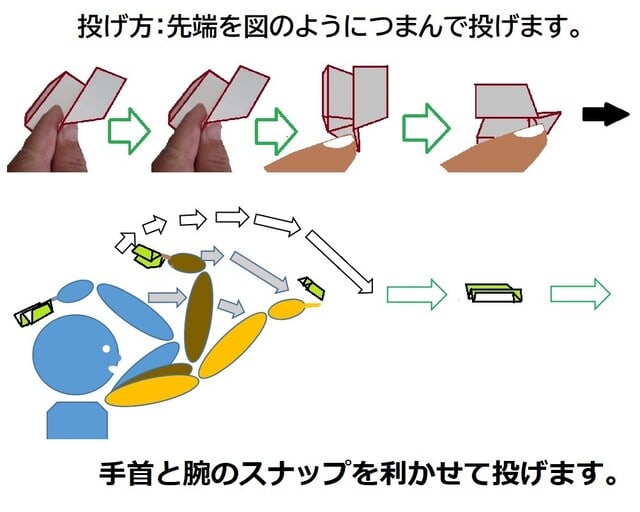

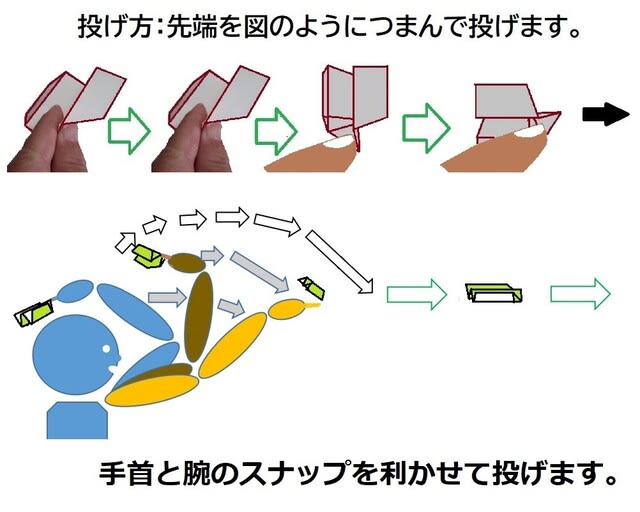

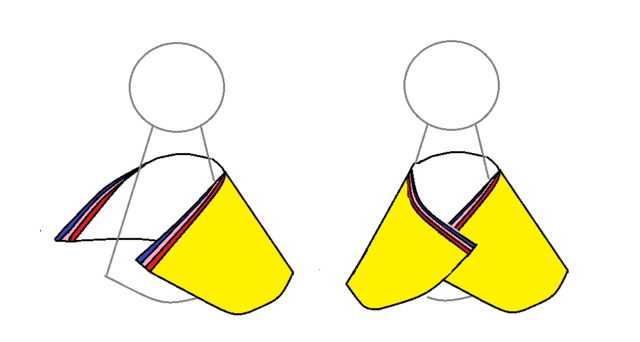

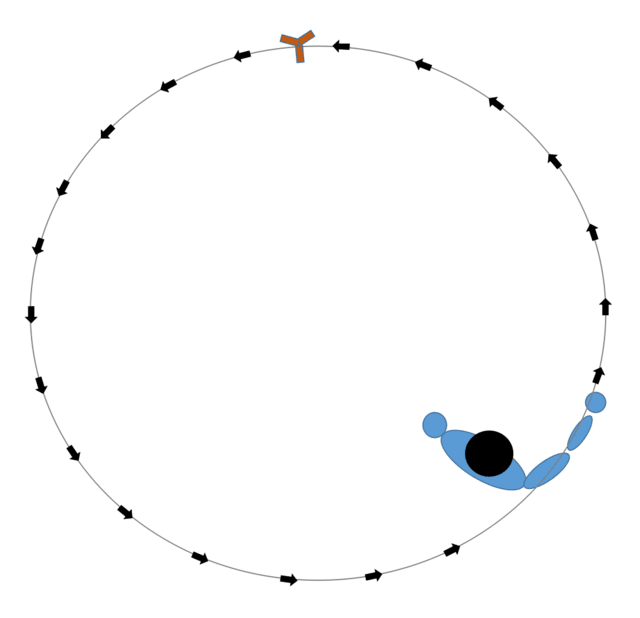

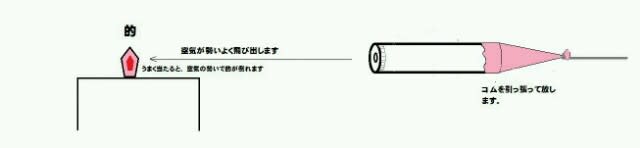

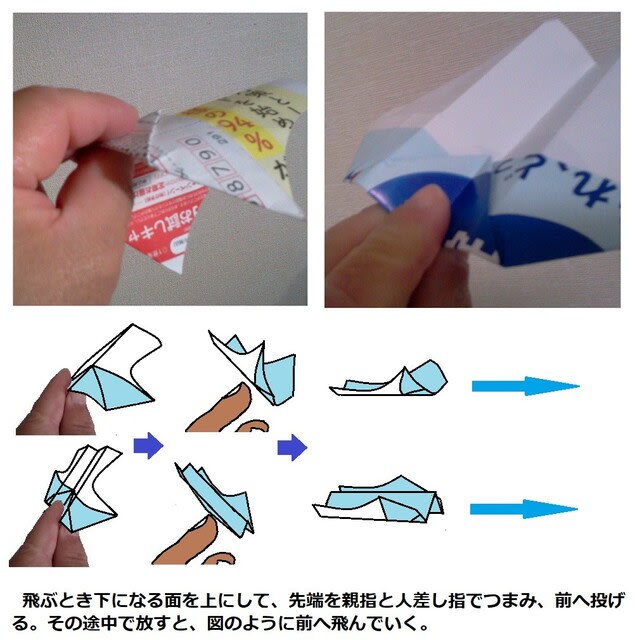

最後に“つかみ方”、“投げ方”です。どちらも折り目の見える側を下にして飛行します。その折り目の見える側が上になるように、先端をつかみ(つまみ)ます。耳の横や頭の上にその手を掲げて、前や斜め上に投げます。すると図のように飛んでいきます。

いかがでしたか。小さな子どもに教えるには、絶好の紙飛行機です。普通のものと違うところに魅力が感じられるものですので、自分のものにしていただけたら嬉しいです。

今後も研究を続けていきますので、新発見があればお知らせします。

最後まで読んでいただいてありがとうございました。

これまでのツバメ紙飛行機の作り方

用紙は、厚めのチラシであればA4とA5(A4の半分)ぐらいがいいと思います。薄いチラシであればA5サイズがベストな大きさです。

外で飛ばすのであれば、厚めのチラシA4か特厚めのチラシA3(A4の2倍)がいいと思います。

最初に、用紙の5/8のところまで折り曲げます。しかし、どこが5/8のところかわかりません。そこで、5/8のところを探すためにこれから折っていきます。

二つにおると、2/4のところがわかります。

角をその2/4に合せて折ると、折り目は3/4のところです。

2/4と3/4を合せて折ると、折り目は5/8のところです。これで、5/8が見つかりました。

開くと、3つの折り目があります。真ん中が5/8のところです。

5/8のところまで折り曲げます。

折り曲げたところです。

次は横方向に半分に折り曲げます。

そして、開いたところです。中央に折り目があります。

左右から折り曲げます。ここで正確に合せないと左右のバランスが悪くなってしまいます。飛んだ時、まっすぐ飛びません。

先端のとがったところを左右の角が集まったところまで折り曲げます。

ここから、最初に示した4つのツバメ紙飛行機を作るために分岐します。まずは2つに分岐、

左右対称の状態を折って重ねますが、一方は折り目が見えるところを外側にして折ります。もう一方はその逆で折り目が内側となって外から折り目が見えないように折ります。前者からは3つを作ります。後者からは一つです。

ツバメ紙飛行機の特徴は、後部をツバメの尾のように切る(ちぎる)ところです。まずは写真を参考に切ってください。勿論、手でちぎってもかまいません。

できたツバメ紙飛行機です。

図を参考にして、形を調整してください。

ここからは飛ばして調整してください。

最初のV型はなかなか最初から飛ばすのは難しいです。折り曲げる角度や投げる速さを変えながら、良く飛ぶポイントを探してください。

最後のW型は折り曲げる角度を90度以上にしてください。

U型やV+U型のように、湾曲させたものは安定的に飛行します。なぜ、ちょっとでも湾曲していれば安定性が高まるのかわかりませんが、いいことを見つけたことは確かです。

飛び方の特徴をまとめてみました。

これまでのことから、よりツバメらしいツバメ紙飛行機を2機種考案してみました。

良く飛ぶものができましたので、作り方を示します。

上に投げ上げると、上空をツバメが飛んでいるように見えます。どちらも湾曲させてありますので、横ぶれしながらスーと飛んでいきます。

最後に“つかみ方”、“投げ方”です。どちらも折り目の見える側を下にして飛行します。その折り目の見える側が上になるように、先端をつかみ(つまみ)ます。耳の横や頭の上にその手を掲げて、前や斜め上に投げます。すると図のように飛んでいきます。

いかがでしたか。小さな子どもに教えるには、絶好の紙飛行機です。普通のものと違うところに魅力が感じられるものですので、自分のものにしていただけたら嬉しいです。

今後も研究を続けていきますので、新発見があればお知らせします。

最後まで読んでいただいてありがとうございました。