昨夜(3月29日夜)の札幌は、ほぼ快晴で星がよく見えました。

大型器材は東区の実家に置いてあるので、昨夜は自宅駐車場前で10×40mm双眼鏡で少し星を見ただけです。

ブログタイトルは星日記ですが、最近のブログ記事は過去の思い出日記風になってしまっていますね。ご容赦の程を。

星雲星団の観望用として、フジノン25×150mm双眼鏡を購入したのは、1981年のことです。

高価な双眼鏡だったので、架台部を省いて鏡筒部だけを購入し、架台は30mm厚ラワン材で自作した木製のフォーク経緯儀に高橋JP型三脚を組合わせました。(残念なことに、当時の画像が見当たりません。)

フジノン25×150mm双眼鏡による、おとめ座M86付近のスケッチです。

フジノン25×150mm双眼鏡による、おとめ座M86付近のスケッチです。

集光力がありコントラストが良いため、暗い星雲が実によく見えます。しかし、使っているうちに色々な短所が見えてきました。

①重いこと

鏡筒本体だけで28.5kgもあります。移動と組立てには腕力が必要なことは購入時に納得していましたが、あまりの重さに使用回数が減ってきました。(最近の鏡筒は18.5kgに軽量化されています)

②倍率が変えられないこと

私は特定の天体をじっくり見たいほうです。双眼鏡で見たあと、すぐに拡大して詳細に見たいという欲求が湧き出てきました。

そこで、固定基地を作り、据付け式の赤道儀に15cm双眼鏡と望遠鏡を平行に並べるツインスタイルを計画しました。

これを実現したのが1985年に建設した【滝野観測所】です。

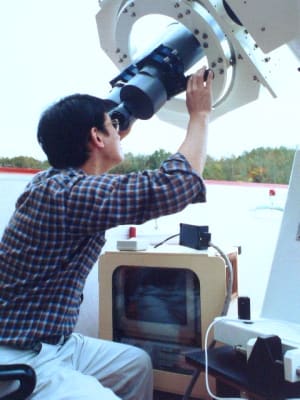

1985年の建設当初はフォーク式赤道儀だったのを、1987年にはドイツ式赤道儀に改良し、このような姿勢で観望していました。

膝元に写っているのは、パソコンディスプレイで、赤道儀に組込んだエンコーダー信号を取り込み、双眼鏡が向いている方向の電子星図を5秒ほどで表示するシステムです。

恒星はSAO星表の9等星程度、星雲星団は12等級まで表示可能にしました。当時は、ハードディスクが非常に高価で、5インチのフローッピーディスク1枚に20万個の天体データを入れるのに苦労しました。

直視型の双眼鏡だと、高度角が高い天体を覗く際は首が痛くなります。

この首の痛さは、【対空型の双眼望遠鏡】を自作する要因となりました。

2005年、観測所建物を知人に譲り、フジノン15cm双眼鏡は自作経緯台に載せ替え【宮古島天体観測所で活躍】しています。

大型器材は東区の実家に置いてあるので、昨夜は自宅駐車場前で10×40mm双眼鏡で少し星を見ただけです。

ブログタイトルは星日記ですが、最近のブログ記事は過去の思い出日記風になってしまっていますね。ご容赦の程を。

星雲星団の観望用として、フジノン25×150mm双眼鏡を購入したのは、1981年のことです。

高価な双眼鏡だったので、架台部を省いて鏡筒部だけを購入し、架台は30mm厚ラワン材で自作した木製のフォーク経緯儀に高橋JP型三脚を組合わせました。(残念なことに、当時の画像が見当たりません。)

集光力がありコントラストが良いため、暗い星雲が実によく見えます。しかし、使っているうちに色々な短所が見えてきました。

①重いこと

鏡筒本体だけで28.5kgもあります。移動と組立てには腕力が必要なことは購入時に納得していましたが、あまりの重さに使用回数が減ってきました。(最近の鏡筒は18.5kgに軽量化されています)

②倍率が変えられないこと

私は特定の天体をじっくり見たいほうです。双眼鏡で見たあと、すぐに拡大して詳細に見たいという欲求が湧き出てきました。

そこで、固定基地を作り、据付け式の赤道儀に15cm双眼鏡と望遠鏡を平行に並べるツインスタイルを計画しました。

これを実現したのが1985年に建設した【滝野観測所】です。

1985年の建設当初はフォーク式赤道儀だったのを、1987年にはドイツ式赤道儀に改良し、このような姿勢で観望していました。

膝元に写っているのは、パソコンディスプレイで、赤道儀に組込んだエンコーダー信号を取り込み、双眼鏡が向いている方向の電子星図を5秒ほどで表示するシステムです。

恒星はSAO星表の9等星程度、星雲星団は12等級まで表示可能にしました。当時は、ハードディスクが非常に高価で、5インチのフローッピーディスク1枚に20万個の天体データを入れるのに苦労しました。

直視型の双眼鏡だと、高度角が高い天体を覗く際は首が痛くなります。

この首の痛さは、【対空型の双眼望遠鏡】を自作する要因となりました。

2005年、観測所建物を知人に譲り、フジノン15cm双眼鏡は自作経緯台に載せ替え【宮古島天体観測所で活躍】しています。