2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。

派遣先均等・均衡方式では、派遣先の正社員に支払われている手当の種類や額に

応じて派遣労働者にもその手当や額を支給することになりますが、労使協定方式

では有無を言わせず

① 基本給+賞与+手当(通勤手当を除く)

② 通勤手当

③ 退職手当

を支給しなければいけません。

前回は「② 通勤手当」について説明しました。

今回は最後の「③ 退職手当」ついて説明したいと思います。

退職手当の支給方法は3通りあります。

(1) 退職金制度で支給する場合

(2) 前払い退職手当として毎月の賃金額に含めて支給する場合

(3) 中小企業退職金共済制度、確定給付企業年金、確定拠出年金等に

一般賃金の6%以上の掛金を会社が毎月支払う場合

(以下「中退共に加入する場合」とします)

(1)~(3)のいずれかの方法を必ず取らなければいけません。

(2)の「前払い退職手当として毎月の賃金額に含めて支給する場合」につ

いては、前々回の「基本給+賞与+手当(通勤手当を除く)」のところで既に

説明しましたので、今回は(1)の「退職金制度で支給する場合」と(3)の

「中退共に加入する場合」について説明したいと思います。

ちなみに、前々回も説明しましたが、「基本給+賞与+手当(通勤手当を除く)」

及び「通勤手当」と合計して比較できるのは(2)の「前払い退職手当として毎月

の賃金額に含めて支給する場合」だけです。

(1)の「退職金制度で支給する場合」と(3)の「中退共に加入する場合」につ

いては、それぞれ個々で職業安定局長通知で定める基準以上になっているかどうかを

確認する必要があります。

(1)「退職金制度で支給する場合」

派遣労働者に適用する退職金制度を作成して、その退職金制度に基づいて

退職手当を支払う方法です。

ポイントとしましては、

・ 職業安定局長通知の別表4に示している退職金制度の統計以上の退

職金制度を作成しなければいけない

・ もともと自社に退職金制度がある場合であっても、上記の統計以上

の退職金制度でなければ、あらためて作成しなければいけない

(もちろん、今ある退職金制度を改善していただいても結構です)

・ もともと自社に退職金制度がない場合は、上記の退職金制度を作成

し、すくなくとも派遣労働者(正社員である派遣労働者、パートタ

イマーである派遣労働者、有期雇用労働者である派遣労働者のすべ

ての派遣労働者が対象)には、その退職金制度を適用しなければな

らない

などが挙げられます。

では、退職金制度の作成方法について説明します。

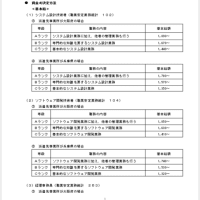

まず、職業安定局長通知の別表4をご覧ください。

※ 拡大した画像は当事務所ホームページにてご覧いただけます。

別表4には、以下の項目が記載されています。

① 退職手当制度がある企業の割合(A~Eは統計の種類を指しています)

(別表4にはA~Eの記載はないですが、今回は説明の便宜上、A~

Eと記載しています)

A 平成30年就労条件総合調査(厚生労働省)

B 平成29年賃金事情等総合調査(中央労働委員会)

C 平成28年民間企業退職給付調査(人事院)

D 平成30年中小企業の賃金・退職金事情(東京都)

② 退職手当の受給に必要な所要年数

A 平成30年就労条件総合調査(厚生労働省)

B 平成29年賃金事情等総合調査(中央労働委員会)

D 平成30年中小企業の賃金・退職金事情(東京都)

③ 退職手当の支給月数

A 平成30年就労条件総合調査(厚生労働省)

B 平成29年賃金事情等総合調査(中央労働委員会)

D 平成30年中小企業の賃金・退職金事情(東京都)

E 2018年9月度退職金・年金に関する実態調査結果

(日本経済団体連合会)

④ 退職手当の支給金額

A 平成30年就労条件総合調査(厚生労働省)

B 平成29年賃金事情等総合調査(中央労働委員会)

D 平成30年中小企業の賃金・退職金事情(東京都)

E 2018年9月度退職金・年金に関する実態調査結果

(日本経済団体連合会)

C 平成28年民間企業退職給付調査(人事院)

⑤ 退職給付の費用

これらの資料を使って退職金制度を作成していきます。

まずは、③の「退職手当の支給月数」又は④の「退職手当の支給金額」に示されて

いる統計のうち、どの統計を使うかを労使で話し合って決めます。

ちなみに、③の「退職手当の支給月数」と④の「退職手当の支給金額」の違いは、

退職金制度を「給与の何か月分で支払う」と規定するか、「退職金額をそのまま

記載する」と規定するかの違いだけなので、どちらを選ばれても結構です。

今回は、③の「退職手当の支給月数」のうちのDの「平成30年中小企業の賃金

・退職金事情(東京都)」の統計を使うということで説明します。

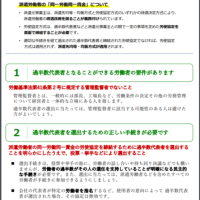

Dの「平成30年中小企業の賃金・退職金事情(東京都)」を見てみますと、

・高校卒(自己都合)+高校卒(会社都合)

・高専、短大卒(自己都合)+高専、短大卒(会社都合)

・大学卒(自己都合)+大学卒(会社都合)

のそれぞれの退職金について記載されています。

※ 拡大した画像は当事務所ホームページにてご覧いただけます。

こちらも、そのまま使用していただいても結構ですし、いちいち高卒や大卒で

支給月数を分けるのも後々退職金の計算の際にややこしくなるので、例えば

「大学卒の統計を一律に適用する(派遣労働者の学歴に関係なく適用すると

いう意味)」として、大学卒の統計のみを使用しても結構です。

今回は「大学卒(自己都合)+大学卒(会社都合)」の数値を使うことにし

ます。

次に行うのが、「いつから退職金を支払うのか?」ということを決めます。

これは「② 退職手当の受給に必要な所要年数」のデータから選択します。

②の「退職手当の受給に必要な所要年数」の中のA,B.Dの統計のうち

1つを選択します。

A 平成30年就労条件総合調査(厚生労働省)

B 平成29年賃金事情等総合調査(中央労働委員会)

D 平成30年中小企業の賃金・退職金事情(東京都)

今回は、Dの「平成30年中小企業の賃金・退職金事情(東京都)」のデータ

を使用することにします。

(A、B、Dのいずれの統計を選択していただいても結構です)

※ 拡大した画像は当事務所ホームページにてご覧いただけます。

Dの「平成30年中小企業の賃金・退職金事情(東京都)」のデータでは、

自己都合、会社都合とも勤続年数が3年から退職手当を支給している会社の

割合が一番高いので、支給年数は「勤続年数3年以上」とします。

最後に、「在職何年でいくらの退職金を支払うのか」ということを決めます。

これも③の「退職手当の支給月数」のうちのDの「平成30年中小企業の賃金

・退職金事情(東京都)」の統計を使って決めていきます。

※ 拡大した画像は当事務所ホームページにてご覧いただけます。

先程、退職金の支給月数については「大学卒(自己都合)+大学卒(会社都合)」

の支給月数を派遣労働者の学歴に関係なく一律に適用することに決めましたので、

「大学卒(自己都合)+大学卒(会社都合)」の支給月数を使うのですが、そのま

ま当該支給月数を使用していただいても結構ですし、①の「退職手当制度がある企

業の割合」を上記の支給月数に乗じて算出した支給月数を使用しても結構です。

どういうことかというと、職業安定局長通知の数値だと、大学卒の自己都合及び

会社都合の場合の支給月数は、以下の通りとなります。

(先ほど、退職金の支給開始年数は勤続年数が3年以上と決めたので、今回の記載

も勤続年数3年以上のもののみ記載していきます)。

大学卒(自己都合) 大学卒(会社都合)

勤続年数 3年 1.1ヶ月分 1.7ヶ月分

勤続年数 5年 1.9ヶ月分 2.7ヶ月分

勤続年数 10年 4.4ヶ月分 5.7ヶ月分

勤続年数 15年 7.4ヶ月分 9.1ヶ月分

勤続年数 20年 10.7ヶ月分 12.5ヶ月分

勤続年数 25年 14.8ヶ月分 16.5ヶ月分

勤続年数 30年 18.7ヶ月分 20.3ヶ月分

勤続年数 33年 21.5ヶ月分 23.3ヶ月分

勤続年数 定年まで 28.0ヶ月分

上記の数値に①の「退職手当制度がある企業の割合」の

A 平成30年就労条件総合調査(厚生労働省)

B 平成29年賃金事情等総合調査(中央労働委員会)

C 平成28年民間企業退職給付調査(人事院)

D 平成30年中小企業の賃金・退職金事情(東京都)

のいずれかの割合を乗じて算出した月数を支給月数としていただいても結

構です。

今回は、Dの「平成30年中小企業の賃金・退職金事情(東京都)」の退

職手当制度がある企業の割合「71.3%」を乗じて算出した支給月数は

以下の通りとなります。

(上記の月数に71.3%を乗じて、小数点1位未満を切り上げ)

大学卒(自己都合) 大学卒(会社都合)

勤続年数 3年 0.8ヶ月分 1.3ヶ月分

勤続年数 5年 1.4ヶ月分 2.0ヶ月分

勤続年数 10年 3.2ヶ月分 4.1ヶ月分

勤続年数 15年 5.3ヶ月分 6.5ヶ月分

勤続年数 20年 7.7ヶ月分 9.0ヶ月分

勤続年数 25年 10.6ヶ月分 11.8ヶ月分

勤続年数 30年 13.4ヶ月分 14.5ヶ月分

勤続年数 33年 15.4ヶ月分 16.7ヶ月分

上記以上の退職金制度を作成し、それを派遣労働者に適用していただけ

れば結構です。

上記の数値をそのまま使っていただいても結構ですし、下記のように

作り変えていただいても結構です。

以上が「退職金制度で支給する場合」の退職金制度の作成方法となります。

(2)の「前払い退職手当として毎月の賃金額に含めて支給する場合」については、

冒頭で申し上げた通り、前々回のブログで説明していますので、今回は説明を割愛

させていただきます。

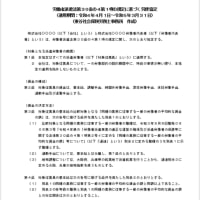

(3) 中小企業退職金共済制度、確定給付企業年金、確定拠出年金等に一般賃金

の6%以上の掛金を会社が毎月支払う場合(「中退共に加入する場合」)

これは、会社が「中小企業退職金共済制度」、「確定給付企業年金」、「確定

拠出年金」等に加入して各派遣労働者の掛金として一般賃金の6%以上の掛金

を会社が支払っていればよいということです。

※ 拡大した画像は当事務所ホームページにてご覧いただけます。

もし、掛け金が「一般賃金の6%」より少なければ、掛け金を増やしていただく

か、差額を「前払い退職手当」として毎月の賃金額に含めて支給する方法でも構

いません。

「③ 退職手当」の説明については以上となります。

今回で、労使協定の記載事項の1つである「派遣労働者の賃金の決定に関する事項」

の説明については終了となります。

http://haken-higashitani.com/

(資料)

厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html

厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」

https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html