前回は、「労使協定の締結単位」について解説させていただきました。

今回は、「労使協定の労働者代表の選任方法」について解説したいと思います。

労使協定の労働者代表(労働者の過半数を代表する者)の選任方法は、

① 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者ではな

いこと

② 労使協定をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等

の民主的な方法による手続により選出された者であって、派遣元事業主の

意向に基づき選出されたものでないこと

のいずれの要件にも該当する者を選任していただくことになります。

「投票、挙手等」の方法としては、「投票、挙手」のほか、労働者の話し合い、

持ち回り決議等労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる

民主的な手続きが該当します。

また、①の「労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者

ではない」に該当する者がいない場合、つまり、「その会社又はその事業所に労

基法第41条第2号の管理監督者しかいない場合」は、その管理監督者の中から

投票や挙手等の民主的な方法で過半数労働者の代表者を選任することになります。

この「過半数労働者の代表者の選任」についての注意点は、

① 過半数労働者の代表者は派遣労働者でなくてもいい

② 今回の過半数労働者の代表者は36協定の代表者を据える方法はダメ

③ 過半数労働者の代表者の選任が派遣会社が勝手に選任する等適切に行

われなかった場合は、労使協定の締結が適正に行われなかったと見な

され、その場合は最初から派遣先均等・均衡方式が適用されてしまう。

となります。

①の「過半数労働者の代表者は派遣労働者でなくてもいい」とは、今回の労

働者の過半数代表者の選任は派遣労働者の賃金等に関する労使協定の締結に

伴うものすが、過半数労働者の代表者は必ずしも派遣労働者の中から選ばな

いといけないものではなく、派遣労働者以外の者が過半数労働者の代表者と

なることも問題ありません。

ただし、「投票、挙手等の民主的な方法による手続により選出された者」で

なければいけませんので、会社側が勝手に選任することはできません。

②の「今回の過半数労働者の代表者は36協定の代表者を据える方法はダメ」

とは、殆どの会社で毎年残業時間の労使協定である「36協定」を締結して

いると思いますが、今回の派遣法の労使協定方式の過半数労働者の代表者を

「36協定の代表者と同じ労働者にしておこう」ということで、勝手に36

協定の代表者をそのまま据えることはできません。

もし、そのようなことが後で発覚した場合は、労使協定の締結が適正に行わ

れていないと見なされ、労使協定が初めから無効となり、派遣先均等・均衡

方式が適用されてしまう可能性があります。

今回の労使協定方式の過半数労働者の代表者を選任する場合は、「派遣法改

正に伴う労使協定方式に係る労使協定の締結」であることを明らかにしたう

えで、投票、挙手等の民主的な方法による手続を経て、労働者の代表者を選

任しなければいけないのでくれぐれもご注意ください。

ただし、上記の方法により適切な手続きを経た結果、たまたま36協定の代

表者と同じ者だったということは何の問題もありません。要は手続きを適正

に行ったかどうかが重要なのです。

何度も申し上げますが、適切に労使協定の締結がなされなかった場合は、労

使協定が無効となり、派遣先均等・均衡方式が適用されてしまいます。

もしそのようなことになった場合は、最初から派遣先均等・均衡方式に基づ

く手続きを行って、派遣労働者の賃金を一から算定しなおさなければならず、

派遣元・派遣先ともかなりの時間的・経済的負担を強いられることになります。

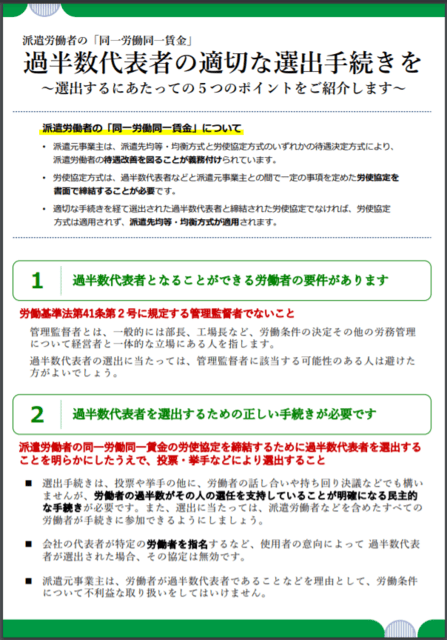

また、令和2年10月21日に厚生労働省から、

「過半数代表者の適切な選出手続きを

~選出するにあたっての5つのポイントをご紹介します~」

というリーフレットが公表されています。

(出典:厚生労働省「過半数労働者の適切な選出手続きを~選出するにあたっての5つのポイントをご紹介します~」)

労使協定方式を採用する場合は、必ず労使協定を締結しなければいませんが、この

リーフレットはその労使協定を締結する際の過半数代表者の選出方法について、気

を付けなければいけないポイントを示しています。

リーフレットに記載されている5つのポイントは以下のとおりです。

① 過半数代表者となることができる労働者の要件があります

② 過半数代表者を選出するための正しい手続きが必要です

③ メールなどで労働者の意向を確認する場合には、意思の確認に特に注意が必

要です

④ 派遣労働者の意見の反映をすることが望ましいことです

⑤ 過半数代表者が事務を円滑に遂行できるよう配慮することが必要です

【東谷解説】

① 過半数代表者となることができる労働者の要件があります

過半数代表者になるためには以下の要件を満たす必要があります。

・労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者ではないこと

いわゆる管理監督する地位にある方は過半数代表者とはなれません。

ただし、労使協定を法人単位で締結する場合は、法人全体で管理監

督者しかいない場合、労使協定を事業所単位で締結する場合はその事

業所全体で管理監督者しかいない場合は、管理監督者であっても過半

数代表者となることができます。

・ただし、この場合も過半数代表者を選出するための正しい手続きを行

う必要があります。これは次の②で説明します。

※ 過半数代表者は必ずしも派遣労働者でなければいけないわけではあ

りません。派遣労働者以外の正社員やパートタイム労働者、有期雇用

労働者が選出された場合は、その者を過半数代表者としなければいけ

ないことにもご注意ください。

② 過半数代表者を選出するための正しい手続きが必要です

過半数代表者は正しい手続きを経て選出する必要があります。

正しい手続きとは、投票や挙手のほかに、労働者の話し合いや持ち回り決議

などでも良く、労働者の過半数がその人の選任を支持していることが明確にな

る民主的な手続きが必要です。

法人単位で労使協定を締結する場合は、その法人全体の派遣労働者はもとよ

り、派遣労働者以外の正社員、パートタイム労働者、有期雇用労働者を含めた

すべての労働者が手続きに参加する必要があります(つまり、投票手続きは全

ての労働者に対して周知した上で、全員投票に参加させて行う必要があるとい

うことです。ちなみにこの全ての労働者には、その派遣元で他の派遣会社から

受け入れている派遣労働者は含みません。理由はその派遣元で雇用されていな

いからです)。

事業所単位で労使協定を締結する場合は、その事業所全体の派遣労働者はも

とより、派遣労働者以外の正社員、パートタイム労働者、有期雇用労働者を含

めたすべての労働者が手続きに参加する必要があります。

正しい手続きとは言えない場合としては、会社の社長や役員等が特定の労働

者を指名して過半数代表者とすることなどがあげられます。

また、既に36協定の過半数代表者を選出していた場合で、そのまま、その者

を労使協定方式における労使協定の代表者に据えることも、正しい手続きを行

ったとは見なされません。なぜなら、労使協定方式を採用することをすべての

労働者に周知した上で過半数代表者を選定しなければいけないという要件を満

たしていないためです(ちなみに、適正な手続きを経たうえで、たまたま、

36協定の過半数代表者と被った場合は特に問題ありません。要するに適正に手

続きを経たかどうかが重要となります)。

もし、適正な手続きを経ずに過半数労働者を選出した場合は、その労使協定

自体が無効となり、遡って派遣先均等・均衡方式が適用されることになるので

ご注意ください。

③ メールなどで労働者の意向を確認する場合には、意思の確認に特に注意が必

要です

これは、厚生労働省から今回初めて示された考え方です。

派遣労働者を含む全ての労働者に対してメールで通知を行い、そのメールに対

する返信のない人を信任(賛成)したものとみなす方法は、一般的には、労働者

の過半数が選任を支持していることが必ずしも明確になっていないと考えられ、

適正な方法とは見なされない可能性があるということです。

では、方法としては実際どのように行うかというと、全ての労働者に対してメ

ールで通知を行い、返信がない労働者に対しては、電話や聞き取りにより直接労

働者の意見を確認し、そのことを記録する方法などが挙げられます。

④ 派遣労働者の意見の反映をすることが望ましいことです

できるだけ派遣労働者(その派遣元で雇用されている)の意見を反映するよう

にした方が望ましいということです。

これは必ずしも行わなければいけないわけではありませんが、できるだけそのよ

うな取組みをした方がいいでしょう。というお話です。

⑤ 過半数代表者が事務を円滑に遂行できるよう配慮することが必要です

できるだけ過半数代表者の選任に関する事務が円滑に遂行するように、会議室や

パソコンの提供等をしてあげてくださいということです。

東谷社会保険労務士事務所(派遣部門) – 派遣事業の運営方法の全てをお教えします

haken-higashitani.com

『労働者派遣契約の結び方』をご購入いただいた方は2020年4月改正後の派遣関係書類の様式(記載例付き)をダウンロードしていただけます。

本書は、3年間、大阪労働局の需給調整事業部(派遣法の指導監督を行っている部署)で需給調整事業専門相談員として派遣会社や派遣先の企業、社労士や弁護士の方からの相談業務を担当していた筆者が、労働者派遣法のことが全く分からない方や派遣業務が未経験の方でも簡単に派遣関係書類(今回説明させていただいた労使協定や個別契約書等)が作成できるよう、記載例も掲載しわかりやすく解説させていただいています。

本書をご購入いただいた方につきましては、すぐに使える2020年4月の派遣法改正後の各種派遣関係書類(ワード形式)を税務経理協会様のホームページからダウンロードしていただけます。

また、令和3年8月6日に公表された「令和4年度から適用される労使協定の記載例」及び令和3年1月と4月に行われた派遣法改正に対応した派遣関係書類(ワード形式)も税務経理協会様のホームページからダウンロードしていただけます。

派遣元の担当者の方や派遣先の担当者の方、社会保険労務士の先生方など派遣業務に携われる方は是非、ご一読ください!

本書は専門書のため、ジュンク堂書店、紀伊国屋書店等の大型書店にてお買い求めいただけます!

(資料)

厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2021年4月)」

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020/dl/all.pdf

厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和2年度適用)」

https://www.mhlw.go.jp/content/000595429.pdf

厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和3年度適用)」

https://www.mhlw.go.jp/content/000685419.pdf

厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和4年度適用)」

https://www.mhlw.go.jp/content/000817350.pdf